児童書おすすめ(10月30日)

出版社

--------------------------------------------------------------------

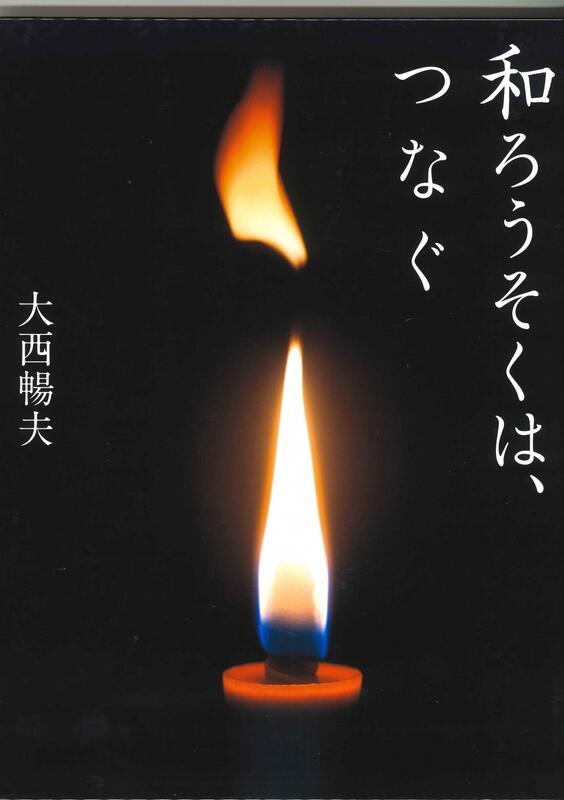

室町時代に誕生したといわれる和ろうそく。石油から作られる西洋ろうそくとは違い、植物から作られていて、すすが少なく、ゆらゆらとゆらめく炎が特長です。

「和ろうそくって、どうやって作られ、なにからできているのだろう。」

工房では、職人の手により全ての工程が手作業で進んでいきます。和紙や植物の髄(ずい)(中心の柔らかい部分)を串に巻き真綿をからめた芯に、ドロドロに溶かした蠟(ろう)をぬり重ねていくのです。

では、その材料はどこから来たのでしょう。

和ろうそくのもとをたどっていくと、蠟の原料となるハゼの木の実をとる人、蠟を絞り固めて作る人、その絞りカスを使って藍染をする人、藍染で使い終わった灰を使って焼き物を焼く人と、さまざまなモノと仕事がつながっていきます。

ひとつの役割を終えたモノが、次の職人によって生かされ、循環していく。自然の恵みを生かし切る、モノと人とのめぐりの見事さに驚かされました。