2020年12月の記事一覧

12月27日のおすすめ

--------------------------------------------------------------------

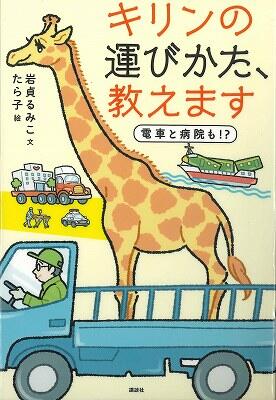

「目の前にあるものは、どれも誰かが運んでくれたもの」なのだと考えたことがありますか。

この本は、「何かを運ぶことは、そこに込められた思いを一緒に運ぶこと」だと語る“運ぶプロ”たちのお話です。

1つ目は、岩手から、東京の上野動物園へお嫁に行くことになったキリンのリンゴのお話。首の長いキリンを、どうやって別の動物園に運ぶのでしょうか。

そして、2つ目は、日本で作られた866両の鉄道車両を、広島からイギリスまで運ぶお話。重い車両がどうやって海を渡るのかとても気になります。

そして3つ目は、小児医療センターから新しい病院まで、患者さんの治療を続けながら引越しするお話です。命に寄り添いながら真剣に作業する大人たちの姿に胸が熱くなります。

いろいろなものが簡単に手に入るようになった今、当たり前だと思えることが、誰かの知恵や努力、熱意によって成り立っていることを感じて欲しいです。

12月20日のおすすめ

--------------------------------------------------------------------

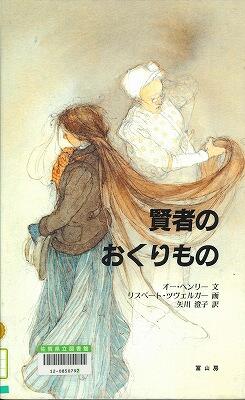

これは100年以上前に書かれたクリスマスの物語です。

安アパートでつつましく暮らす若い夫婦。貧しくて、コツコツとためたお金もたったの1ドル87セントしかなくて、これでは素敵なプレゼントを買えそうにもありません。明日はクリスマスだというのに。

何度も銅貨を数え直して悲しくなるデラですが、大切にしていたあるものと引きかえに、ジムにふさわしい贈り物を手に入れることができました。

さて、ジムとデラが贈りあったものは何だったでしょうか。

名作といわれる古いお話ですが、ふたりが悩んだり喜んだりする姿や、お互いを想いあう気持ちは、今と変わりないものだと気付かされます。

ツヴェルガーの描く淡く繊細な挿絵も静かな魅力があります。お話を知っている人にもそっとめくって欲しい一冊です。

12月13日のおすすめ

--------------------------------------------------------------------

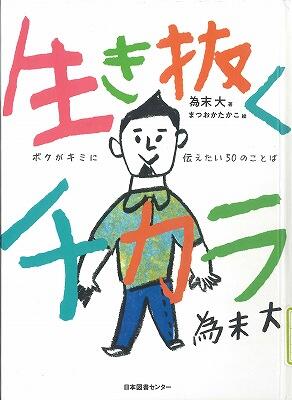

400mハードルの日本記録保持者で、オリンピックに3度出場したアスリート、為末大さんが子どもたちに伝えたい50のことばが書かれた本です。

「負けぐせ」をつけない。「自分らしさ」にこだわりすぎない。自分との約束を破らない…為末さんの経験の中から生まれたことばです。あなたの心に刺さるものはありますか。

どんな人だって、苦しくなったら逃げたくなるし、うまくいかないときは、自分が嫌いになってしまいます。でも、そんな自分と上手に付き合っていかなければ、生きていくのがつらくなるでしょう。

為末さんは、ちょっとした考え方や工夫が「生き抜くチカラ」になって支えてくれるといいます。それが、つらいことや悩みごとがあったとき、あなたの心をちょっと軽くしてくれるかもしれません。

この本が、あなたの人生を生き抜くヒントになって、いろんなことにチャレンジできればいいなと思います。

12月6日のおすすめ

--------------------------------------------------------------------

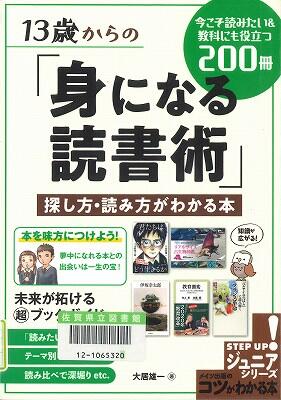

さて、何を読もう。

読書を趣味で楽しみたいとき、勉強をしたいとき等、様々な場面がありますよね。「何かいい本がないかなー。」と思った経験がきっとみなさんにもあると思います。

この本の著者は、中学校の教員である大居さん。家には10000冊を超える本があり、学校では「毒書生活」というクラス通信を発行されているそうです。なんだか面白そうな匂いがぷんぷんとしませんか?

そんな大居さんが教える読書術。読みたい本の探し方や、テーマ別おすすめ本の紹介等、とても分かりやすくまとめられた一冊です。

そして、この本の中にもある「図書館で本を読もう」というのは私もおすすめ。自分の興味あるなしに係わらず大量の本が並んでいますからね。今は必要なくとも「いろんな本があるな。」と知っていれば後々に役立つかもしれません。時間があるとき、近所を通ったとき、気軽に来てくださいね。そして図書館にいるスタッフも大いにご活用くださいませ。

11月29日のおすすめ

--------------------------------------------------------------------

主人公のエイミー・アンがある日図書室に行くと、大好きで何度も何度も借りた本『クローディアの秘密』がなくなっていました。貸出中かと思い司書さんにたずねてみると、大人たちが『クローディアの秘密』をはじめとするいくつかの本を、「子どもにふさわしくない本」として貸出禁止にしてしまったということでした。

ですが、それに納得のいかないエイミー・アンはあることをひらめきます。それは、貸出禁止の本を自分のロッカーに集めて、読みたい人が誰でも読める「ロッカー図書館」を作ることでした。はたして彼女は、貸出禁止の本をすくうことができるのでしょうか?

このお話には貸出禁止にされた本をはじめ、たくさんの本が登場します。実はそれは全て実在する本です。このお話を読んでから登場した本を実際に読んでみるのも、普通に読むのと違う見方ができて面白いかもしれません。

11月22日のおすすめ

--------------------------------------------------------------------

角笛と鉄のフライパンとまりを七つ。手回しオルガンを背負い、熊の“メドウィーチ”をつれて芸を見せながら村々を旅する“熊おじさん”とよばれる男がいました。

熊おじさんのとくべつな力は「熊のことばがわかること」「心根のいいこと」「七つのまりでお手玉ができること」。

彼らはゆったりと、ひと呼吸に3歩の足取りで旅を続けます。

おじさんにとってメドウィーチは、助け合って生きる相棒でした。やがておじさんの命は尽き、メドウィーチはたった一頭残されます。おじさんがいない世界でメドウィーチはどのように生き続けたのでしょうか。

旅の途中で出会う様々な風景やおじさんが吹く角笛の、銀(しろがね)の玉をころがすような澄んだ音色、メドウィーチの楽しいダンスを想像しながら読んでみませんか。

大人になった時にふと思い出してほしい物語です。

11月15日のおすすめ

--------------------------------------------------------------------

「浦島太郎」や「桃太郎」「金太郎」の話を知らない人はほとんどいないでしょう。

通説では、浦島太郎がカメを助けたことになっていますが、カメに言わせると助けてもらったとは思っていないようです。桃太郎と一緒に鬼ヶ島へ行ったイヌは、きびだんごに釣られてお供したわけではなさそうです。力持ちとして有名な金太郎は、ただの力持ちではなかったのです。

語り手として登場するカメ、イヌ、クマの妙に説得力のある口調が真実味をおびて迫ってきます。

これまで「昔話なんだから多少の無理な設定は仕方ないよね」と思っていたことが、サブキャラたちの証言でスッキリ解決。

疑問に思ったら、常識も疑ってみる。違う視点で見てみたら、今まで気が付かなかったことに気が付くかもしれませんね。

11月8日のおすすめ

--------------------------------------------------------------------

ドラえもんの秘密道具タイムマシンがあったら夢の時間旅行に出かけることが可能かもしれませんね。こんなタイムマシンは空想の産物でしょうか。

現在世界中の科学者が究極の理論を手に入れようと真剣に研究を続け、何種類かのタイムマシンを提案しているのだそうです。アインシュタイン博士を悩ませた難問は解決できるのでしょうか。

速く動くと時間の進み方が遅くなることが分かっています。例えば時速300kmの新幹線で東京から博多まで行くと、時間が約10億分の1秒だけ遅れ、10億分の1秒だけ未来に行けます。既にタイムマシンはあったわけです。

この本ではネズミのチュータとミライネコがタイムマシンの実現可能性を探っていきますよ。

読み進めていくうちに理系脳がきたえられるかもしれませんね。

11月1日のおすすめ

--------------------------------------------------------------------

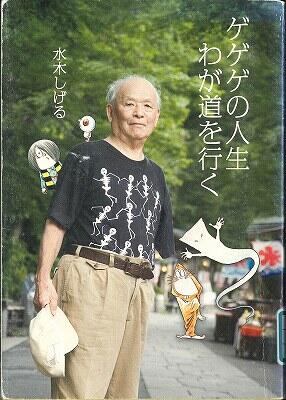

君は悔いのない人生を過ごしているか?と聞かれて「そうですネ」と即答できる人は少ないでしょう。歳を重ねればなおさらで、「あの時ああしときゃ良かった……」などと悔やむことの連続です。

『ゲゲゲの鬼太郎』の作者として知られる水木しげる先生(自称“水木サン”)は、どんな時も自分で決めたルールを基準にして生きた人です。例えば水木サンが子どもの頃、人が死んだらどうなるか気になって仕方がなくなり、弟を海に突き落としたことがあります(もちろん後でめちゃくちゃ怒られた)。太平洋戦争時の軍隊では、自分のトイレタイムを優先しすぎた結果、点呼に遅れ、脱走兵騒ぎにもなりました(後でめちゃくちゃ上官に殴られた)。

さすがに、こうした巨匠漫画家の生きざまをそのまま取り入れることはオススメしませんが、いまや人生百年時代。一つだけでも、水木サンのような“あなた自身のルー ル”を心に決め、生きてみようではありませんか。

10月25日のおすすめ

--------------------------------------------------------------------

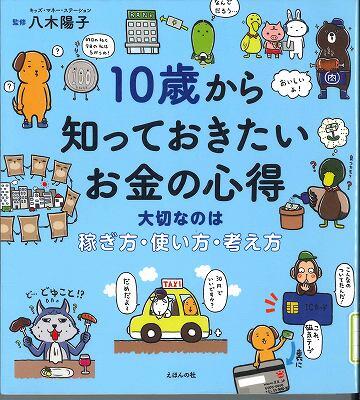

お父さん、お母さんたちはお金を稼いで、みなさんにお小遣いやお年玉をくれます。 お小遣い、お年玉、もらうと嬉しいですよね。

お金があると色んなものが買えます。でも、「貯金しなさい」って言われることもありますよね。

物を買うときには値段がありますが、値段は誰がどうやって決めているのでしょうか?

また、物を買うときに「消費税」も払います。これはどうして払わなければいけないのでしょうか?「貯金」するときの「銀行」ってどんなものなのでしょうか?

そもそも、お金って何でしょう?

丸い金属のお金、四角い紙のお金だけじゃなく、Suica、PayPay、LINEPayなどの実物がない電子マネーもありますね。

大事なことですが、意外と知らないお金のことについて、ばっちり知ることができますよ。

10月18日のおすすめ

--------------------------------------------------------------------

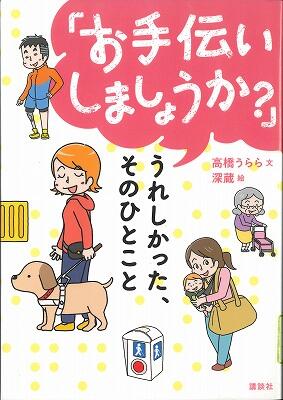

困っている人を見かけたとき、あなたならどうしますか?

私たちは毎日いろいろな人と出会っています。ふだんなにげなく通る道で、目の不自由な人、車いすの人、赤ちゃんをつれた人、耳の不自由な人など、もしかしたら手助けを必要としている人たちとすれちがっているのかもしれません。でも、どう手伝ったらいいのかわからずとまどってしまうことが多いのではないでしょうか。

この本は、声のかけ方やお手伝いの方法などを具体的に学ぶことができ、手助けを必要としている人たちの気持ちも知ることができる一冊です。

「お手伝いしましょうか?」というひとことで救われる人たちがいることを知り、街なかで困っている人たちの手助けをするためには何ができるのかを自分でも考えてみませんか?

10月11日のおすすめ

--------------------------------------------------------------------

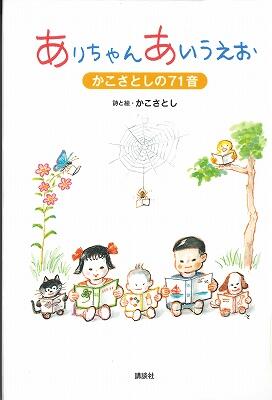

『だるまちゃん』シリーズや科学の本で、子どもたちに親しまれてきたかこさとしさんは、2018年にこの世を去られました。

この本は、ことばをおぼえはじめたばかりの子どもたちのために作られたあそび唄「ありさんあいうえお」と、孫の成長をあたたかなまなざしで詩に綴った「まごまごのうた」という未発表の2作品からなります。

亡くなる数か月前、病院で出版の話を聞いたかこさんは、照れながらもうれしそうな笑顔を浮かべられていたそうです。

皆さんは、「あいうえお」を覚えた時のことを覚えていますか。子どものときは、がぎぐげご、ざじずぜぞ、ばびぶべぼなどの濁音は、声に出すだけで楽しくなる魔法のことばでした。

今を生きる子どもたち、そしてかつて子どもだった大人のみなさんへの、かこさんからの最後のプレゼント。

家族で一緒に、声に出して読んでみませんか。

10月4日のおすすめ

--------------------------------------------------------------------

リスは、紙に書いて家の壁に貼っていた〈うきうきする〉という言葉が、何のことだかちっとも思い出せません。ある日、家のすみっこに貼られていた〈ぼくのたんじょうび〉という紙を見て、〈うきうきする〉自分の誕生日がもうすぐやってくることを思い出しました。

それから、リスは動物たちに向けて、誕生日パーティーへの招待の手紙を書きました。1日かけて書き上げた手紙は、屋根をこえる高さになりました。そして、誕生日の朝、来てくれる動物たちにごちそうするケーキを作ることに…。

大きなはちみつケーキ、背の高いケーキ…。来てくれる皆を思い浮かべながら、一つひとつ作り上げました。

招待された動物たちも、思い思いのプレゼントを用意して、どんな格好で参加しようか、と一生懸命準備をしていました。

来てくれる皆を楽しませたい、というリスの気持ちが、動物たちにも届いたのかもしれません。

優しく相手を思いやる気持ちに心が温かくなる1冊です。

9月27日のおすすめ

--------------------------------------------------------------------

江戸時代、幕府は北海道に測量隊を送っていました。平次の父親はこの測量隊に参加していたのですが、そのまま帰ってきませんでした。そこで平次は、伊能忠敬の測量隊に同行を願い出ることにしました。父を探しに行きたいという希望が聞き入れられます。しかし本音は、学問で大成するという目標のため。武士とは名ばかりで、収入が少ない父のようにはなりたくないと思っていたのです。

長く厳しい測量の旅。平次は忠敬の測量に取り組む姿勢を見て、聞き流していた父からの教えを理解できるようになりました。そして自分がどのように生きていくか、その意思をかため、将来のことを考えるようになるのです。

平次は現代の小中学生くらいの男の子です。認められたいという気持ち、将来を不安に思う気持ち、特別な生き方をしたいという気持ち、そんな平次の気持ちに、みなさんも共感できる部分があるかもしれません。

平次の気持ちの変化に注目して読んでみてください。

9月20日のおすすめ

--------------------------------------------------------------------

みなさんはマンボウという魚を知っていますか?不思議な形をしていて、ゆっくりと泳ぐ大きな魚です。図鑑や水族館で見たことがある人もいると思います。

著者である澤井さんは、そんなマンボウの研究者です。

新種のマンボウの発見やそれを公表するまでのエピソード、そもそもマンボウはどんな魚なのか、専門的な話も易しく理解しやすい内容です。

そして、マンボウは上を向いてねむるのでしょうか。そもそも魚はいつねむっているのか、どうやってねむるのか、考えたこともないような疑問にマンボウ博士の澤井さんがいどみます。

マンボウに詳しくなれるのはもちろんですが、好きなことや興味のあることを極めるすばらしさを、きっとこの本から学ぶことができるはずです。

9月13日のおすすめ

--------------------------------------------------------------------

0歳の頃、母親と一緒に国立音楽院のコンサートに行ったユージ。そこでユージは、フルートと衝撃的な出会いをする。それから5年後、天性の才能を認められ、難関の国立音楽院に入学したユージ。しかし、どんなに本気で目指しても、プロになれるのはたったひと握りだけ。そんなクラシック音楽界の厳しさを目の当たりにしたユージの決断とは…。

クラシック音楽界を題材に、15歳の少年の将来への迷いや挫折、それらを乗り越え成長していく姿を描いた青春音楽小説です。

この本の題名である『アドリブ ad lib.』は、ラテン語の「ad libitum」の略で、「自由に」を意味する音楽用語だそうです。また、作中ではクラシック音楽が多数登場するため、音楽用語やクラシック音楽の知識がある人は、より一層楽しむことができる作品となっています。作中で登場する曲を聴きながら、読んでみるのも面白いかもしれませんね。

9月6日のおすすめ

--------------------------------------------------------------------

作者は佐賀県出身(しゅっしん)で、初めて書いた小説『高安犬(こうやすいぬ)物語』で直木賞(なおきしょう)を受賞(じゅしょう)しました。動物の小説が多く、犬の物語が特に面白く感じます。

主人公キバの母は狼(おおかみ)、父は猟犬(りょうけん)で北海道の大雪山(だいせつざん)に生まれた野生犬です。生後6か月のとき、川に流され滝壺(たきつぼ)に落ちたところを女学生の早苗(さなえ)に拾(ひろ)われ、かわいがられて成犬になります。しかし見た目が狼のキバは、いつまでも早苗と一緒(いっしょ)にはいられませんでした。

キバは狼としてサーカスでは虎と、見世物小屋では闘牛(とうぎゅう)と戦う日々を送ります。早苗以外の人に関(かか)わると辛(つら)いことばかりです。

作者は一生の間には嬉(うれ)しい、悲しい、がっかりすることがあり、困難に打ち勝って人(犬)の成長が成(な)し遂(と)げられると語っています。

中学生に向けて書かれたこの小説は、漫画やアニメにもなりました。50歳以上の人は知っているかもしれません。『戸川幸夫動物文学全集』もお薦(すす)めです。

作者は、「イリオモテヤマネコ」を発見したことでも知られています。

8月30日のおすすめ

--------------------------------------------------------------------

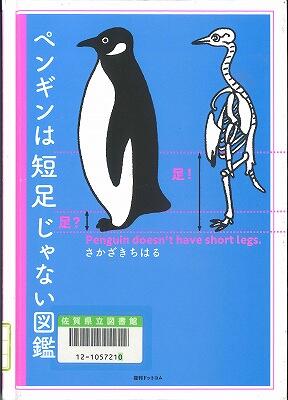

ペンギンって寒いところにしか住んでいないと思われがちですが、実は暖かいところにもいるって知ってましたか? 現在確認されている18種類のペンギンはすべて南半球で暮らしていますが、その場所は南極大陸から赤道直下の熱帯までと様々です。

ペンギンをよく知らない人にとって、18種類を見分けるのは至難の技。どのペンギンも同じに見えてしまうのかもしれません。今回紹介する『ペンギンは短足じゃない図鑑』は、そんなペンギン初心者さんにこそおすすめしたい一冊となっています。

作者はSuicaのペンギンをデザインされたことでも有名な、イラストレーターのさかざきちはるさんです。各ペンギンの特徴をしっかり捉えたイラストと簡潔でユニークな説明文に、ペンギンへの興味を掻き立てられること間違いなしです。

さかざきさんはこの本以外にもペンギンの絵本を多数執筆されていますので、機会があればそちらも手に取ってみてください。

8月23日のおすすめ

--------------------------------------------------------------------

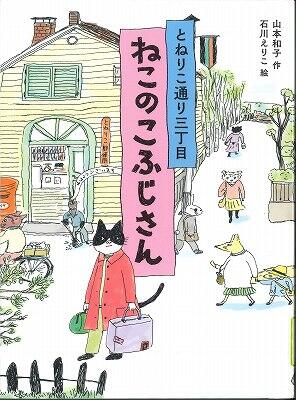

会社で嫌なことがあり、仕事を辞めて引きこもっていた、ねこのこふじさん。そんなある日、とねりこ通りに住むおばあちゃんから、世界旅行に出かける間、家のるすばんを頼まれました。家賃の代わりは、月に一度その月らしい行事をして、手紙で知らせること。

最初は誰とも関わりをもとうとしなかったこふじさんでしたが、4月はお花見、5月はころもがえ、6月はウメ仕事、7月は七夕と行事を重ねるごとに、とねりこ通りの住人と仲良くなっていきました。住人の温かさに触れるうちに、こふじさんの心の傷もだんだんと癒されて、ふたたび前向きな気持ちを取り戻すことができたのでした。

四季の移ろいを楽しみながら交流を重ねる、ねこのこふじさんととねりこ通りの住人の1年間を描いた、心温まるおはなしです。

自分はひとりぼっちだと感じている人はいませんか?

そんな時は周りをよく見てみてください。きっとあなたを優しく見守ってくれている人がいるはずですよ。

8月16日のおすすめ

--------------------------------------------------------------------

ある日、届いた不吉な手紙。そこには離れて暮らす兄が碁の会で口論となり殺害されたという内容でした。弟の判右衛門(はんえもん)は息子の判八(はんぱち)を連れ仇討ちに行くことに。ところが失敗したあげく思わぬ悲劇が彼らを襲います。

この本には表題作を含め7つの物語が収録されています。江戸時代の小説家井原西鶴の作品を軸に現代の人々に分かりやすい言葉にし、短い物語に肉付けされています。井原西鶴は庶民の姿をありのまま、冷静に観察することができました。この物語にはほぼハッピーエンドがありません。人間の欲望やこっけいさ、ずる賢さなど人間のネガティブな側面が書かれています。

人が持っている悪い面を否定することなく淡々と表現したこの作品は人間の奥深さを感じさせます。江戸時代の古典で手に取り難いけれど、読み始めるとすぐに物語に引き込まれます。

最近、わくわくする楽しい物語に飽きてきたな、人間の裏側を少しだけ覗いてみたいなという方におすすめです。

8月9日のおすすめ

--------------------------------------------------------------------

どこかの国の森の湖のほとりで人知れず死んだ兵士。彼は一時間前生きて戦っていました。八時間前は仲間と朝食をとっていました。二日前は、一年前は…。

ページをめくるごとに時をさかのぼって兵士の過去を知っていくうち、ひとりの人間が死んだということがしだいにリアルに感じられます。「こんなはずじゃなかった」と思いながらも戦地へ行かざるをえなかった彼の無念さを思って暗たんとした気持ちになります。

残酷な描写はなく数分で読める白黒だけのシンプルな絵本ですが、読んだ時間の何倍も死んだ兵士について考えてしまう、そんな本です。

もし、あなたがこの兵士だったとしたら、どう行動したでしょうか。ぜひ読んで考えてみてください。

8月2日のおすすめ

--------------------------------------------------------------------

物語の主人公は、小学6年生のぼくと川辺と山下。あることをきっかけに「人が死ぬところを見てみたい」という好奇心を抱いた3人は、もうすぐ死ぬと噂されている、一人暮らしのおじいさんを見張ることにします。しかし、ある時おじいさんに気付かれてしまい、ついに少年たちはおじいさんと言葉を交わします……その後、どんな結末が待っているのかは、読んでみてのお楽しみです。

少年たちのとんでもない好奇心から生まれたおじいさんとの夏の思い出は、少年たちの心を大きく変えることになります。

生きるって何だろう。大人になったら、年を取ったら、一体どうなってしまうのだろう……。

将来の夢やこれからのことで悩んで、少し難しく考えてしまった時、おじいさんと少年たちの物語を読んでみると、なんだかちょっとだけ、スッキリするかもしれません。

7月26日のおすすめ

--------------------------------------------------------------------

故郷のアラバマを離れ、父さんと二人でシカゴに引っ越してきたラングストン。大好きな母さんを亡くし、学校では南部の田舎者といじめられていました。

そんな時、偶然見つけた図書館。アラバマでは、黒人は図書館に入れてもらえないと教えられていましたが、そこは、だれでも利用できる図書館でした。

ラングストンにとって図書館は、たったひとつの心が休まる場所になりました。そこで彼は、自分と同じ名前の詩人の本と出合います。その本には、まるで自分の気持ちを表したような、美しい言葉が並んでいました。

それから、ラングストン自身や彼を取り巻く環境は、大きく変わっていきました。黒人にとってまだまだ差別が残っていた時代、図書館は大きな希望を与えてくれたのです。

学びの場であり、癒しの場であり、感受性を刺激してくれる場所である図書館。ラングストンのように、夢中になれる何かを探しに、あなたも図書館に出かけてみませんか。

7月19日のおすすめ

--------------------------------------------------------------------

この本は、いい年をしたおっさんの「ぼく」と、「ぼく」の家にやってくる、おとなになるまえの「きみ」の物語です。

学校で先生から「ことばがなってない」と言われた「きみ」。テストで「作者の気もちが、わかっていない」と言われた「きみ」。家にやってくる「きみ」の話を聞いて、「ぼく」は様々な詩を紹介します。そして「きみ」は夏休みの自由研究で、詩を書くことにしました。

詩や、物語や、音楽、絵画……同じ作品でも、出会う時期によって違うものに感じるときがあります。そのときの自分にとって、心に響く詩に出会えたとしたら、それはずっとあなたの支えになるかもしれません。

大人になって、子どものときの出来事を忘れても、読んだ詩を忘れても、心の響きは残るのではないでしょうか。

詩がわからなくても大丈夫。でも、ふたりのやりとりから、わかろうとすることは大切なことだと感じられます。まずはこの本の詩をじっくり味わってみてください。

7月12日のおすすめ

--------------------------------------------------------------------

これまでに新種の恐竜を9種類発見した小林博士。「化石が好きなのであって、恐竜自体に関心をもっていたわけではない」少年時代から、なぜ恐竜博士と呼ばれるまでになったのでしょうか。この本にはけっして順調ではなかった道のりが書かれています。

流されるまま決めた大学時代のアメリカ留学。ホームシックにかかり、さびしさを忘れようと遊びまわります。けれど内心あせりがつのるばかり。帰国してから本当に自分がやりたいことは何か考えます。

恐竜学者になってからも様々な苦労が絶えませんが、小林博士は前向きに乗り越えていきます。例えばどれだけ探し続けても化石が見つからない時、みなさんはどう感じるでしょうか。普通なら弱気になる場面で、小林博士は「発見なし」でも喜びに変わると言います。その理由は……ぜひ読んで確かめてみてください。

恐竜が好きな人だけでなく進路に悩んでいる人、自分を見つめなおしたい人にもおすすめの1冊です。

7月5日のおすすめ

--------------------------------------------------------------------

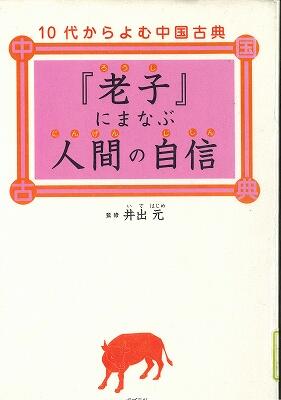

新学期がスタートして約2カ月。環境が変わり、不安に感じている人も多いのではないでしょうか。今週は肩の力を抜き、自然体で生きる術を語った中国の古代思想家「老子」の言葉を集めた本をご紹介します。

老子が生きていたと思われる春秋戦国時代は、鉄の生産が広まり社会が急激に発展した時代。果てしない生存競争に、疲れを感じる人も多かったようです。そんな人たちに、老子は流れる“水”のように自然のはたらきに逆らわず、ありのままの自分で柔らかく生きることをすすめます。

二千年以上前から、今の私たちと同じように、とまどいながら生きている人たちがいたと考えると何だか面白いですね。あなたが迷ったり悩んだりしたとき…。ぜひ古典を手に取ってみてください。本の中に、数千年の時をこえて、誰にも話せないことを語り合える理解者が見つかるかもしれませんよ。