出版社

--------------------------------------------------------------------

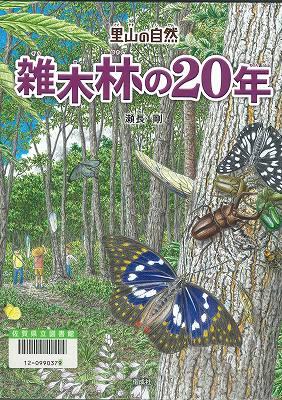

人の暮らしと深いつながりを持つ森林を里山といいます。そこには雑木林があり、多様で豊かな環境の中にたくさんの生き物が暮らしています。

雑木林という言葉が一般的に知られるようになったのは、明治の文豪国木田独歩が、代表作『武蔵野』で取り上げてからだと言われています。戦前までの日本では、炭や薪を燃料にして暮らしていました。落葉広葉樹のクヌギやコナラは、幹や枝は燃料に、落ち葉は肥料になるため、人々は雑木林にこれらの木を植え大切に育ててきたのです。

ガスや電気の普及で炭や薪を使うことがなくなった今、多くの雑木林は開発などで姿を消しつつあります。

この本には、雑木林と人が共に生きていた頃の1年と木々が伐採されてから再生するまでの20年の変化が、優しい風合いの色鉛筆画で描かれています。雑木林を知らない人でもこの本を開けば、豊かな自然の中で生きる動植物にふれたり、四季の美しさを感じることができるはずです。

出版社

--------------------------------------------------------------------

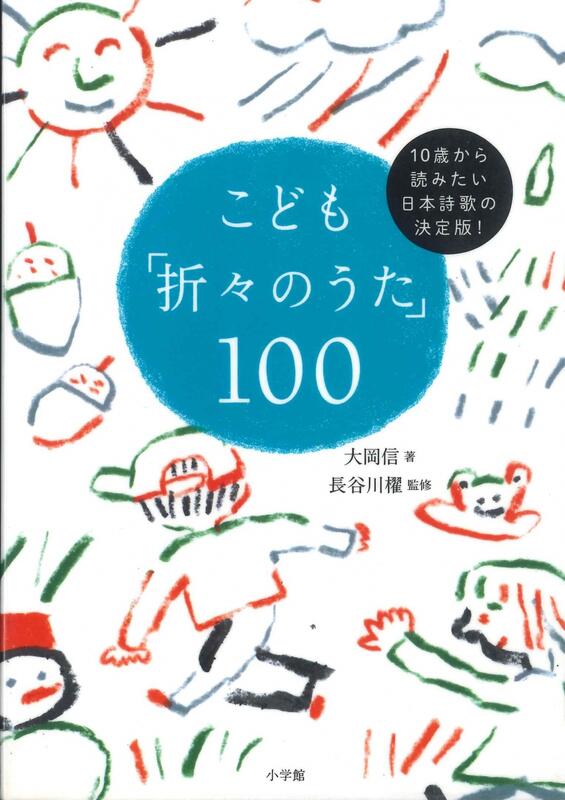

朝日新聞に以前連載されていた「折々のうた」を読むのが毎朝の習慣です。詩歌と解説を読むことでなぜか今日一日の準備が整うような気がします。

ある日、「折々のうた」をこども向けに編集した本書が、児童室で目に飛び込んできて思わず手にしました。よりすぐりの短歌と俳句を集めた枯れない花束のような本です。古い時代の作品がほとんどですが、今と変わることなく、心をブルンとさせる力強く瑞々しい力があります。

時には「大丈夫」と励まし、「そうだね」と共感してくれる。俳句や短歌は文学でも短い形であるにもかかわらず、人が生きていくために大事なメッセージが詰まっています。好きなページから読んでみてください。

さらに興味がある人は心に留めておきたいことを俳句や短歌にするのもおすすめです。この一瞬!と感じたことを切り取って作品に残してみてはいかがでしょうか。

そんな時に本書は手を差し伸べてくれることばの先生です。

出版社

--------------------------------------------------------------------

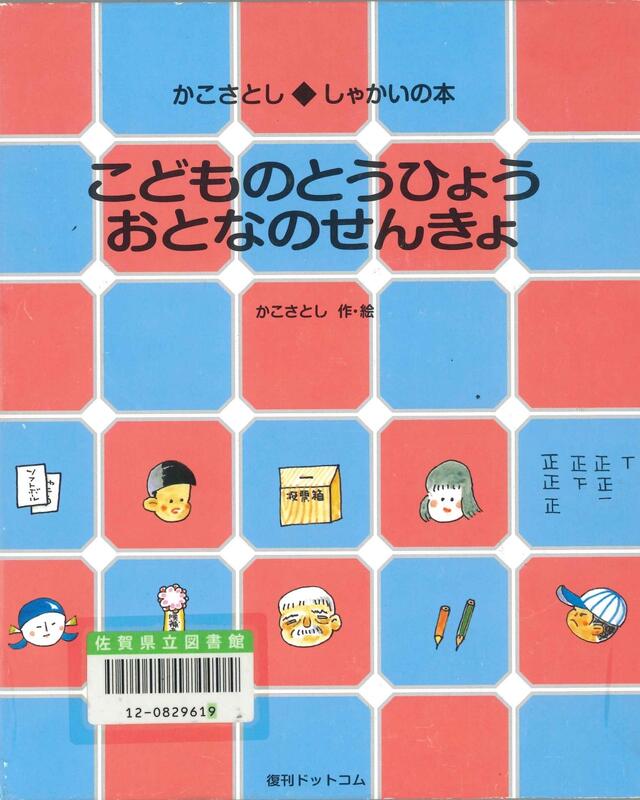

「民主主義」という言葉は聞いたことがありますか? どういう意味なんでしょう?多数決のことでしょうか?

この絵本の舞台は町の児童館前の小さな広場です。そこで子どもたちはいろいろな遊びをしていますが、せまいのでぶつかってけんかが起きるなど、トラブルつづきです。

相談をしてもまとまらないので、子どもたちは、広場で何をして遊ぶのかを投票で決めることにしました。

野球、サッカー、ドッジボール、ままごと……投票の結果、多数決で決まった遊びを優先するようにしましたが、「雨がやんだ後、鬼ごっこしていいか」

「ソフトボールはどう扱うか」などでトラブルになり、結局、みんなが楽しく遊べる広場ではなくなってしまいます。

そこにやってきた年上のお兄さんが、みんなが楽しく遊べるための提案をしてくれます。さて、どんな提案でしょうか?

「民主主義」の事が分かりやすく学べる1冊です。

出版社

--------------------------------------------------------------------

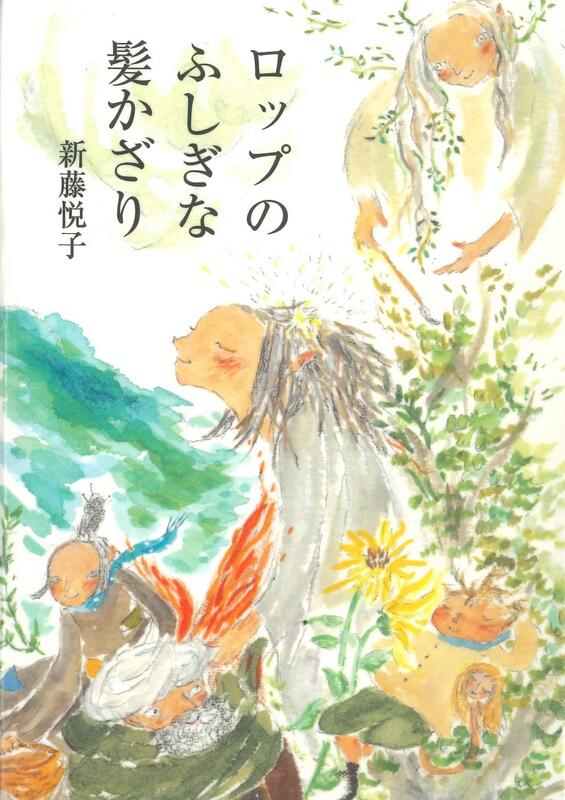

主人公のロップは、精霊の子どもです。精霊たちは人間にとりつくことではじめて一人前になることができます。ロップはまだ一度も人間にとりついたことがありません。

そんなロップはある日、海で遭難している少年を発見し、彼にとりつくことを決めたのです。しかし、とりつく方法を教わっていなかったロップは…。

心優しいロップは少年を看病するうちに、少年が母親と引き離されたという辛い過去を知り、母親を探すため動き出します。

物語の中には、いろいろな精霊たちが登場します。海賊やファッションデザイナー、舞台監督にとりついた

精霊…。ロップは仲間の精霊たちの力を借りながら、懸命に少年の母親を探し始めます。ロップは少年に出会い、人間のもつ感情の豊さに気づいていきます。温かくもどこか切ない精霊と人間の物語。はたしてロップと少年は、無事に母親を見つけ出すことができるのでしょうか?