小中学生へおすすめ!

児童書おすすめ(12月18日)

出版社

--------------------------------------------------------------------

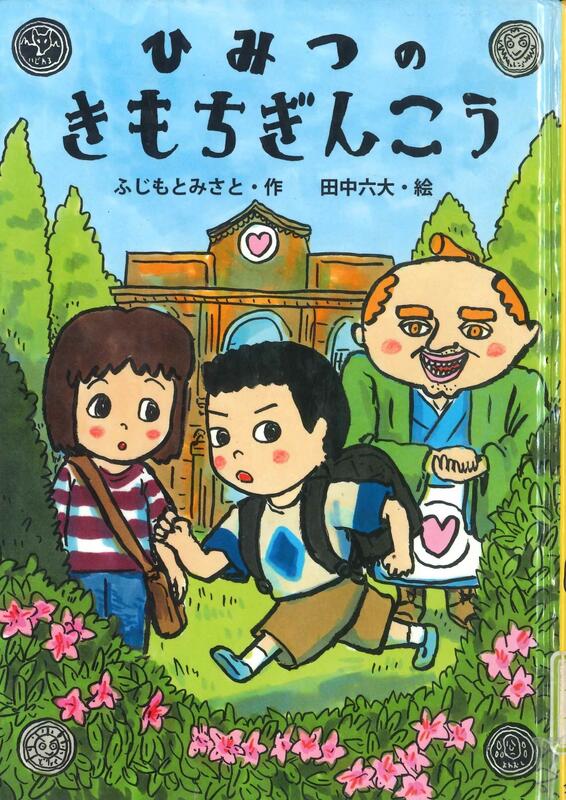

ゆうたが、ここみちゃんの落とした本を蹴飛ばしたとき、ジャリーンという音がどこからか聞こえてきました。この音はいやなことをする度に聞こえてきます。

その後、ゆうたの元に「きもちぎんこう」から手紙が届きました。ゆうたの「きもちつうちょう」が、黒コインでうまりそうだということです。この通帳は、人の気持ちを預かる通帳で、その人が本当に持っている気持ちと違う気持ちを預かったときは、黒コインが貯まるそうです。ちょっと恥ずかしいけど自分の気持ちに素直によい行動をしたときは、ぎんいろコインが貯まります。

ゆうたは、本当は良いことをしようと思ったのに、ついいじわるをしてしまっていました。ゆうたはこの後、自分の気持ちに素直に良い行動をとろうと頑張ります。

あなたの通帳も黒コインではなく、ぎんいろコインでいっぱいにしてくださいね。

児童書おすすめ(12月11日)

出版社

--------------------------------------------------------------------

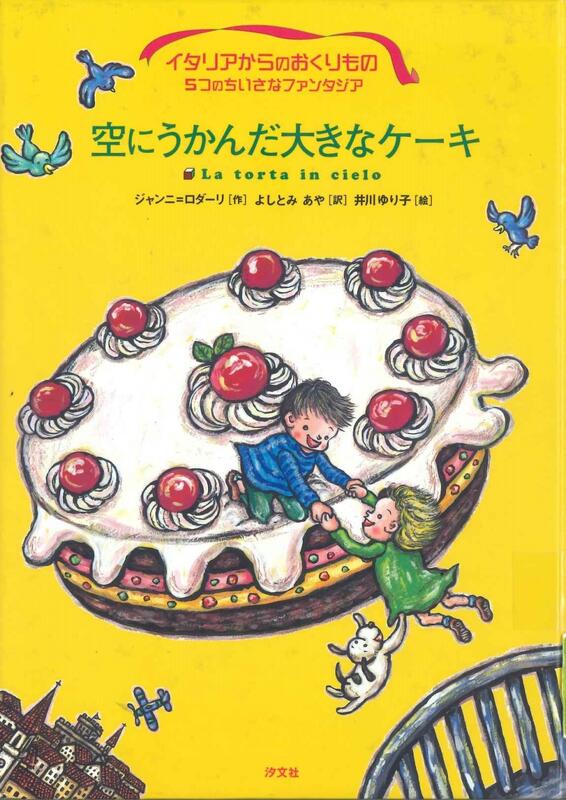

ある日、トゥルッロの町の上空に、巨大なまるい物体が現れました。町の大人たちが警戒するなか、好奇心旺盛なパオロとリタは、クッコ山の頂上へ見に行きます。その物体はなんと、とても大きなケーキだったのです!マロングラッセやラズベリージャムなど、ケーキの中はおいしそうなものでいっぱい。大きなケーキの中を、パオロはスコップで掘って、リタは食べて進んでいきます。

すてきな出来事のように思えますが、実は大きなケーキは、まちがいでできてしまったものでした。製作者である教授はひどく落ち込んでいます。ケーキができた背景を知ったらあなたは驚くでしょう。しかし、きっと教授を励ましたくなると思います。それはみんなを笑顔にする、世界一しあわせなまちがいだったのですから。

読んだあとは、あなたもおいしいケーキが食べたくなるかもしれませんよ。

児童書おすすめ(12月4日)

出版社

--------------------------------------------------------------------

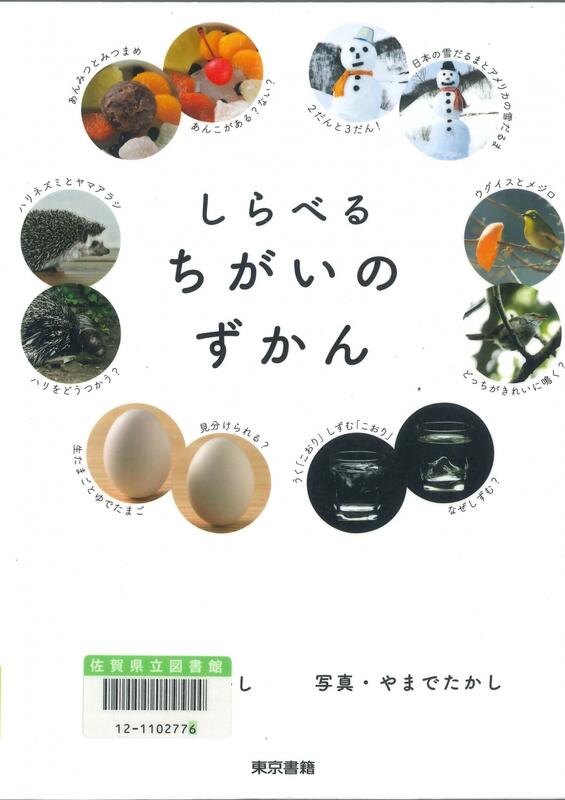

昔、関東に住む友人が桜もちを持ってきてくれました。一緒に食べようと箱を開けてビックリ!あんこがもち米に包まれた桜もち……ではなく、クレープのような桜もちだったからです。同じ名前だけど何かがちがう。同じように見えるけど本当はちがう。そんな体験があなたにもありませんか。

この本では「どうちがう?」、「どこがちがう?」、「じつはちがう?」の3章立てで、さまざまなちがいに気づかされます。

たとえば生たまごとゆでたまご。ふたつを見分けるにはたまごを回したり、光に当てたり、多くの方法が思いつくはずです。でも実は、目で見るだけで区別できる「ちがい」があるのです。

他にも普段は気づかない、ビックリするような「ちがい」がたくさん紹介されています。本を読んで、身近なちがいを探してみてくださいね。

児童書おすすめ(11月27日)

出版社

--------------------------------------------------------------------

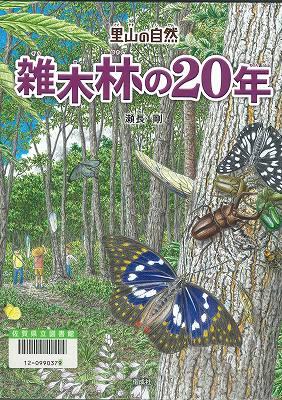

人の暮らしと深いつながりを持つ森林を里山といいます。そこには雑木林があり、多様で豊かな環境の中にたくさんの生き物が暮らしています。

雑木林という言葉が一般的に知られるようになったのは、明治の文豪国木田独歩が、代表作『武蔵野』で取り上げてからだと言われています。戦前までの日本では、炭や薪を燃料にして暮らしていました。落葉広葉樹のクヌギやコナラは、幹や枝は燃料に、落ち葉は肥料になるため、人々は雑木林にこれらの木を植え大切に育ててきたのです。

ガスや電気の普及で炭や薪を使うことがなくなった今、多くの雑木林は開発などで姿を消しつつあります。

この本には、雑木林と人が共に生きていた頃の1年と木々が伐採されてから再生するまでの20年の変化が、優しい風合いの色鉛筆画で描かれています。雑木林を知らない人でもこの本を開けば、豊かな自然の中で生きる動植物にふれたり、四季の美しさを感じることができるはずです。

児童書おすすめ(11月20日)

出版社

--------------------------------------------------------------------

朝日新聞に以前連載されていた「折々のうた」を読むのが毎朝の習慣です。詩歌と解説を読むことでなぜか今日一日の準備が整うような気がします。

ある日、「折々のうた」をこども向けに編集した本書が、児童室で目に飛び込んできて思わず手にしました。よりすぐりの短歌と俳句を集めた枯れない花束のような本です。古い時代の作品がほとんどですが、今と変わることなく、心をブルンとさせる力強く瑞々しい力があります。

時には「大丈夫」と励まし、「そうだね」と共感してくれる。俳句や短歌は文学でも短い形であるにもかかわらず、人が生きていくために大事なメッセージが詰まっています。好きなページから読んでみてください。

さらに興味がある人は心に留めておきたいことを俳句や短歌にするのもおすすめです。この一瞬!と感じたことを切り取って作品に残してみてはいかがでしょうか。

そんな時に本書は手を差し伸べてくれることばの先生です。

児童書おすすめ(11月13日)

出版社

--------------------------------------------------------------------

「民主主義」という言葉は聞いたことがありますか? どういう意味なんでしょう?多数決のことでしょうか?

この絵本の舞台は町の児童館前の小さな広場です。そこで子どもたちはいろいろな遊びをしていますが、せまいのでぶつかってけんかが起きるなど、トラブルつづきです。

相談をしてもまとまらないので、子どもたちは、広場で何をして遊ぶのかを投票で決めることにしました。

野球、サッカー、ドッジボール、ままごと……投票の結果、多数決で決まった遊びを優先するようにしましたが、「雨がやんだ後、鬼ごっこしていいか」

「ソフトボールはどう扱うか」などでトラブルになり、結局、みんなが楽しく遊べる広場ではなくなってしまいます。

そこにやってきた年上のお兄さんが、みんなが楽しく遊べるための提案をしてくれます。さて、どんな提案でしょうか?

「民主主義」の事が分かりやすく学べる1冊です。

児童書おすすめ(11月6日)

出版社

--------------------------------------------------------------------

主人公のロップは、精霊の子どもです。精霊たちは人間にとりつくことではじめて一人前になることができます。ロップはまだ一度も人間にとりついたことがありません。

そんなロップはある日、海で遭難している少年を発見し、彼にとりつくことを決めたのです。しかし、とりつく方法を教わっていなかったロップは…。

心優しいロップは少年を看病するうちに、少年が母親と引き離されたという辛い過去を知り、母親を探すため動き出します。

物語の中には、いろいろな精霊たちが登場します。海賊やファッションデザイナー、舞台監督にとりついた

精霊…。ロップは仲間の精霊たちの力を借りながら、懸命に少年の母親を探し始めます。ロップは少年に出会い、人間のもつ感情の豊さに気づいていきます。温かくもどこか切ない精霊と人間の物語。はたしてロップと少年は、無事に母親を見つけ出すことができるのでしょうか?

児童書おすすめ(10月30日)

出版社

--------------------------------------------------------------------

室町時代に誕生したといわれる和ろうそく。石油から作られる西洋ろうそくとは違い、植物から作られていて、すすが少なく、ゆらゆらとゆらめく炎が特長です。

「和ろうそくって、どうやって作られ、なにからできているのだろう。」

工房では、職人の手により全ての工程が手作業で進んでいきます。和紙や植物の髄(ずい)(中心の柔らかい部分)を串に巻き真綿をからめた芯に、ドロドロに溶かした蠟(ろう)をぬり重ねていくのです。

では、その材料はどこから来たのでしょう。

和ろうそくのもとをたどっていくと、蠟の原料となるハゼの木の実をとる人、蠟を絞り固めて作る人、その絞りカスを使って藍染をする人、藍染で使い終わった灰を使って焼き物を焼く人と、さまざまなモノと仕事がつながっていきます。

ひとつの役割を終えたモノが、次の職人によって生かされ、循環していく。自然の恵みを生かし切る、モノと人とのめぐりの見事さに驚かされました。

児童書おすすめ(10月23日)

出版社

--------------------------------------------------------------------

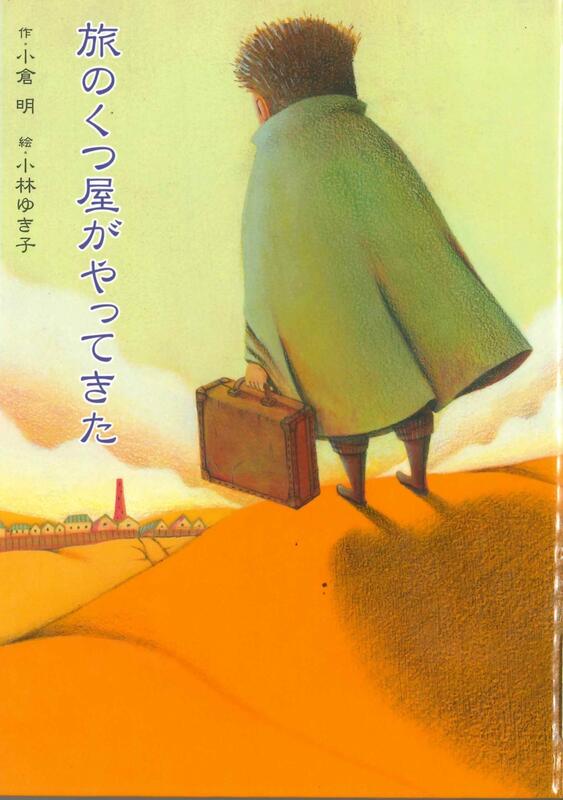

バドは町の小さなホテルの息子です。ある日、旅のくつ屋がホテルにやってきました。とても腕の良い職人で、旅をしながら街角で店を開き商売をしているのです。旅先での楽しい話をきかせてくれるくつ屋がバドは大好きでした。あの日、彼が町を調べ回る姿を見るまでは。くつ屋の様子を知った大人たちは怯えうろたえます。そしてバドは町の真ん中にそびえたつ「槍の塔」の存在に気づくのです。この塔はいったい何のために存在しているのでしょうか。28~29頁に描かれた塔の絵からは、夜の町のしんとした空気が伝わってくるようです。物語ではこの町の隠された秘密が少しずつ明らかになっていきます。相手がどんな人なのか考えるとき、あなたはどこに注目しますか?その人の言葉?それとも行動?この町にやってきた旅のくつ屋の正体を、ぜひ確かめてみてください。

児童書おすすめ(10月16日)

出版社

--------------------------------------------------------------------

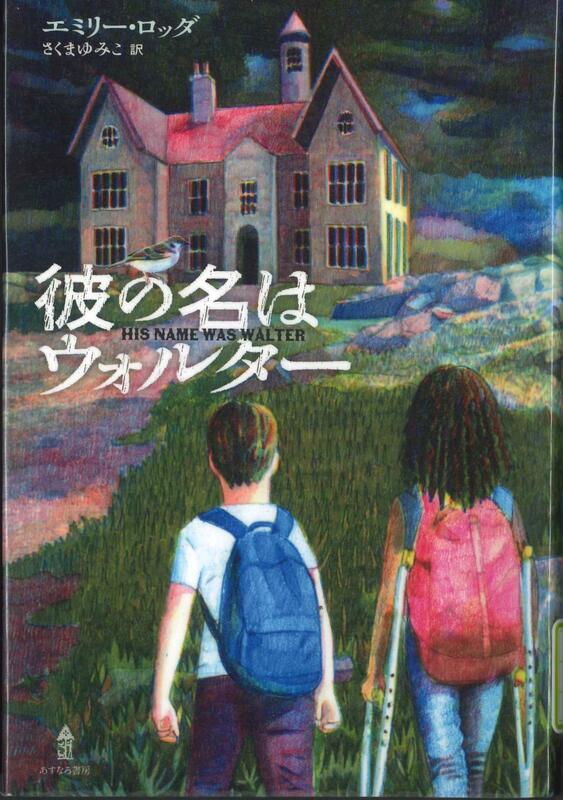

遠足の途中に乗っていたバスが故障し、携帯電話もつながらない田舎道で助けがくるのを待っていたコリン、タラ、グレース、ルーカス、フィオーリ先生の5人。嵐が来たために近くの屋敷へ避難します。長く人の住んでいない屋敷はひどく荒れていて、無人のはずなのに何者かが潜んでいるような不気味さがありました。キッチンでコリンは1冊の本を見つけます。本のタイトルは「彼の名はウォルター」。鮮やかでまるで生きているような挿絵にコリンは心を奪われ、読みたいと強く思います。しかしその本を手にしたせいで、5人は恐怖の一夜を過ごすことに・・・。

どうしてコリンはこの本に惹きつけられたのか。どうしてこの本が書かれたのか。最後まで読み終えたとき、タイトルの本当の意味がわかり、読む前とは印象が全くちがってみえるでしょう。登場人物が少ないので、海外の本はカタカナが多くて苦手という人にも読みやすく、ちょっと怖いミステリーです。

児童書おすすめ(10月9日)

出版社

--------------------------------------------------------------------

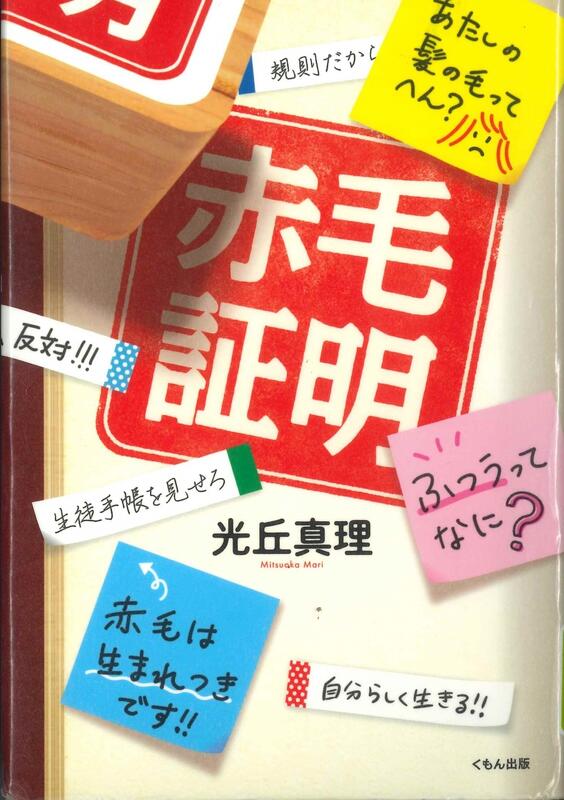

ふつうってなんだろう?生徒手帳に赤毛証明の印を押された中学生のめぐは、自分がふつうじゃないって言われているようで、なんだか納得できません。

幼なじみの紘は、生まれつき両足のひざから下がなくて、車いすで生活しています。親友のサワちゃんは母子家庭で、同級生の吉川さんは、ずっと学校に来ていない…これってふつうじゃないってことですか?

夏休みのある日、紘の車いすバスケットの練習を見に行っためぐとサワちゃん。その帰り、紘の車いすはタイヤがパンクしていました。誰がこんなひどいことをしたのでしょう。

人の心の中にある妬みや怒り、悲しみなどいろんな感情が、思春期の心に影を落とします。

多様性を尊重しようといわれる時代ですが、私たちの意識は変わっているでしょうか。差別をしているつもりじゃなくても、同じ目線で考えられなくなっていませんか。この本を読んで、家族や友だちと考えてみるのはいかがでしょう。

児童書おすすめ(10月2日)

-------------------------------------------------------------------

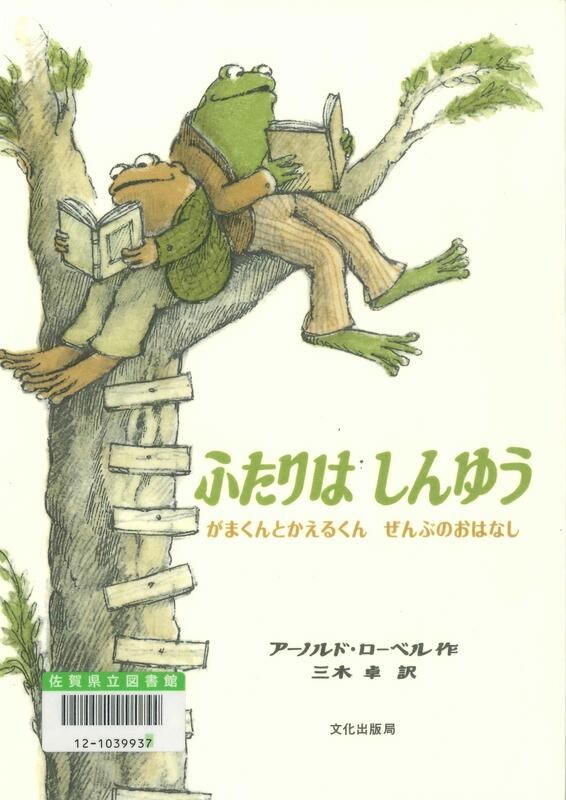

1972年に日本で出版された第1作目の『ふたりはいつも』は、今年で出版から50年を迎え、半世紀を経た今もなお色褪せることなく、幅広い世代に愛されています。

半世紀を経た今もなお色褪せることなく、幅広い世代に愛されています。

登場人物は、内気ながまくんと陽気なかえるくん。性格は正反対ですが、ふたりは大親友。たまにはケンカをすることもありますが、晴れの日も雨の日も雪の日も、どんな時もふたりで一緒に過ごしています。そんな、お互いを認め深く思い合う姿に、思わず心が温かくなります。

ユーモラスでちょっぴり切ない、がまくんとかえるくんのかけがえのない日常を堪能できる一冊です。大人には懐かしく、こどもには新鮮に映る友情物語を、家族みんなで楽しんでみてください。

児童書おすすめ(9月25日)

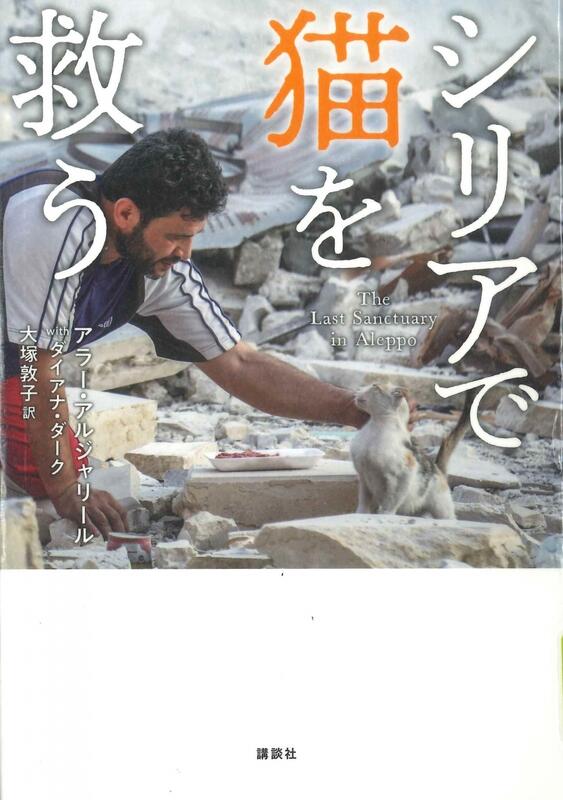

ダイアナ・ダーク/著 大塚 敦子/訳

出版社

--------------------------------------------------------------------

「ぼくはときどきふと思うことがあった。猫たちは、この戦争で変わってしまった自分たちの生活のことを、いったいどう思っているのだろうか」と。この本の著者、アラー・アルジャリールさんの言葉には、小さき者へのあたたかな想いが込められています。

シリアでは、2011年から始まった「アラブの春」という民主化運動をきっかけに内戦が続き、町は破壊され人々は命の危険にさらされていました。戦争が起こると、子どもたちや動物が、一番初めに犠牲になってしまうのは悲しい現実です。誰もが自分の事で精一杯な状況の中、負傷者の救助や、置き去りにされた猫の保護を続けた彼の姿は、住民の心の支えとなり、「アレッポのキャットマン」として世に知られ、人々の心に希望を芽生えさせました。

世界には、戦争で苦しんでいる人がたくさんいます。日本から遠く離れた国でも、きっと思いは届くはずです。何かできることはないか考えてみて下さい。

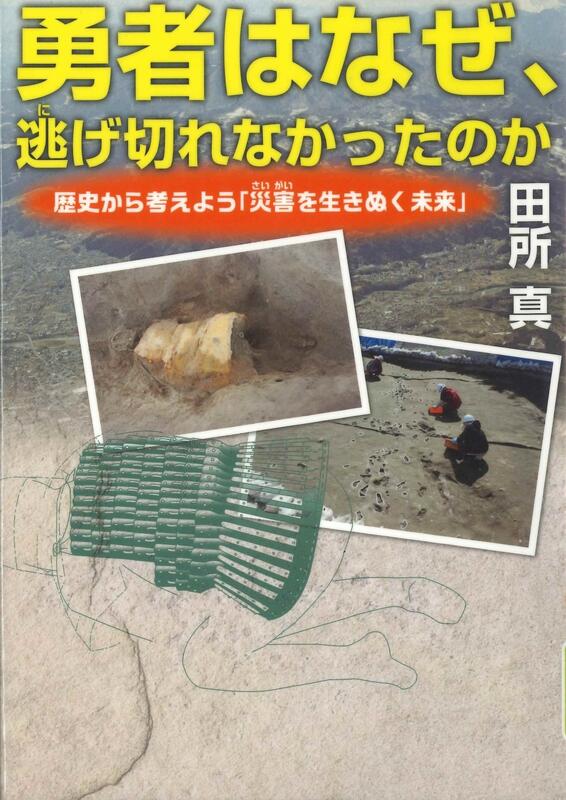

児童書おすすめ(9月18日)

歴史から考えよう「災害を生きぬく未来」

出版社

--------------------------------------------------------------------

今から1500年前、火山の噴火によってふりつもる火山灰にうもれて命を落とした「よろい姿の人」がいました。勇者のような立派ないでたちのその人物は、なぜ、噴火から逃げることができなかったのでしょうか。

推理するてがかりは、昔の人たちが残した生活のあとである、遺跡にあります。遺跡には、石器や土器など、昔の人たちが使っていた道具の他に、火山灰にうもれた田んぼのあとや、くずれた石垣のあとなど、自然災害のあとが残っていることもあります。

この本では、過去に災害が起こった遺跡を調べることで、その時の災害のありさまと、災害にあったときの昔の人たちの行動を解き明かしていきます。

私たちが住む日本では、今までにたくさんの自然災害が起きてきました。昔の人たちが災害や防災について学んだことを今にいかすために、昔に起こった災害を知りましょう。

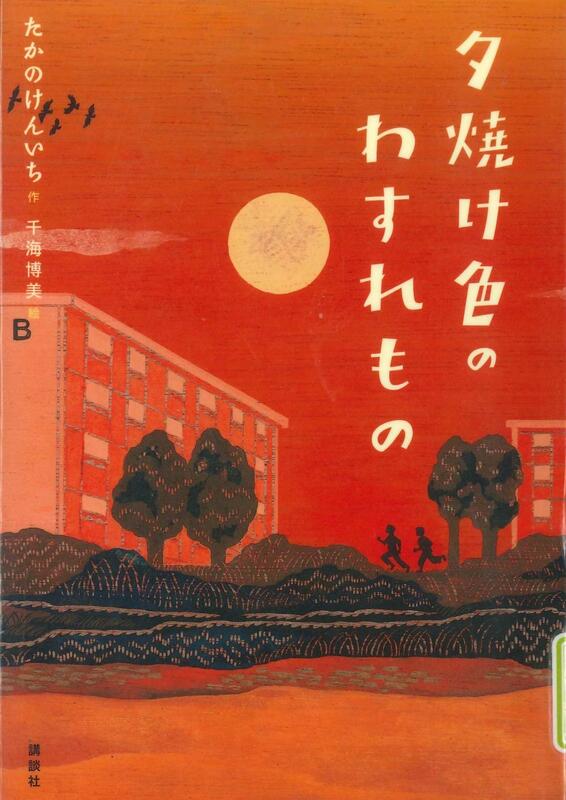

児童書おすすめ(9月11日)

出版社

--------------------------------------------------------------------

忘れ物を届けるため、転校してきたばかりのクラスメート・厚司が住む団地に向かった翔太と純。

翔太は、到着して見えた景色に違和感を覚えます。

建てられてからしばらく経つはずの団地が綺麗なのです。子どもたちの髪型から遊びまで、まるでどこかで見た昭和の時代のような光景が広がっていました。

翔太は古書店を営むじいちゃんの家で、団地での体験を話しますが、団地にはもう行くなと言うばかりで、謎は深まります。

ある日、古書店に出し切れない本を入れている段ボールの中から、1冊の本を見つけます。本の内容が団地での体験と一致して驚いた翔太は、なんとか謎に迫ろうと、純や厚司と力を合わせます。

物語が進むにつれ、奇妙だと思っていた出来事同士が少しずつつながり始めます。厚司やじいちゃんとの関係に悩む翔太は、無事に真相にたどり着けるのでしょうか?不思議な出来事に隠された理由を知った上で、もう一度じっくりと読み返したくなるお話です。

児童書おすすめ(9月4日)

出版社

--------------------------------------------------------------------

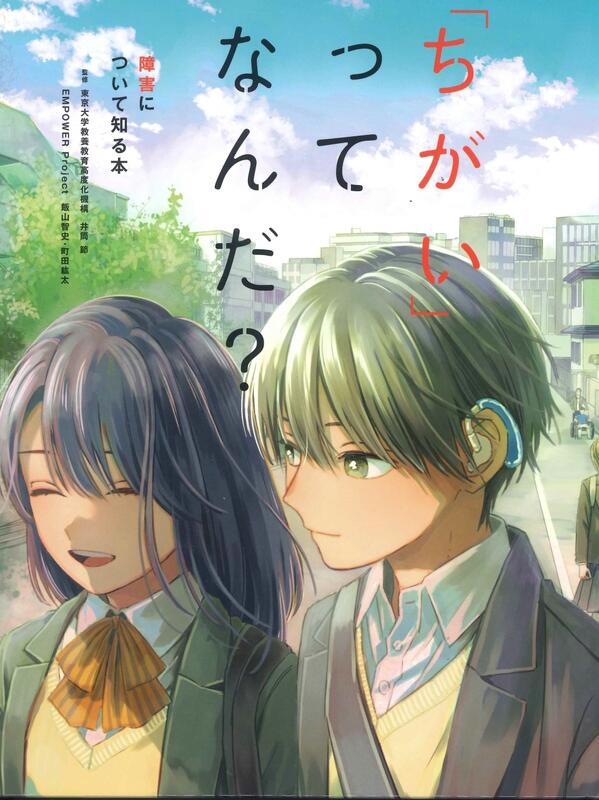

佐賀県立図書館にこの夏『みんなの森(森の字は、3つの本で構成した創作漢字です。)』が新しく誕生しました。『みんなの森』は、さまざまな形式の本や読書を助ける道具を使って、自分に合ったカタチで自由に読書を楽しむことができる場所です。

自分に合ったカタチ…というと、みなさんは何を想像しますか?このことについて考える前に、一人ひとりの「ちがい」について思いをめぐらせてみましょう。

今、世界では様々な「ちがい」があることを認め、お互いを大切にしていこうという考え方が広がっています。 得意なことや苦手なことに応じて仕事の役割を分担し、あなたらしさも他の人の生きやすさも、同じように尊重する。自分だけでは難しいことでも、誰かの協力や便利なテクノロジーがあればできることが増えてきているのです。

この本では、「障害」をテーマにして、世の中にある様々な「ちがい」を身近なものとして紹介しています。まずは知ることが理解を深める第一歩!心のバリアをはずしてみましょう。

児童書おすすめ(8月28日)

出版社

--------------------------------------------------------------------

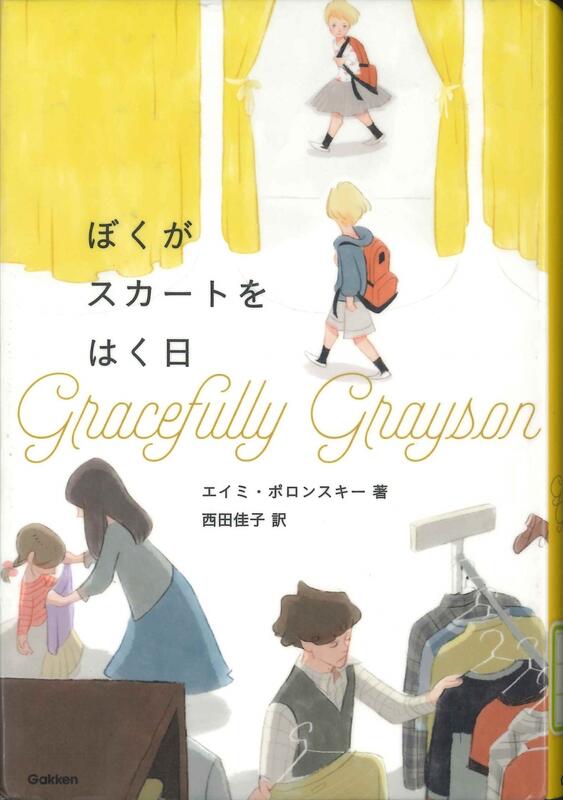

12歳のグレイソンは、ぴかぴかしたドレス、つやつやのロングヘア、パステルカラーのヘアバンド…かわいいものにあこがれていました。でも、そんなこと誰にも言えません。男の子がそんなこと言えば、周りから「おかしい」と思われるからです。ずっと本心を隠して過ごしているうちに、彼はなんだか消えてしまいそうな気持ちになっていきました。

そんなある日、グレイソンは学校で演劇のオーディションが行われることを知ります。消えてなくなりそうな気持ちの中、生きている証拠を求めるために、彼はオーディションに申し込みます。このことをきっかけに、彼の身の回りの状況が大きく変化していきます。

物語の中では、様々な気持ちがグレイソンから読み取れます。本当はしたいけど周りの目がこわくてできないもどかしさ、自分を理解してくれる人がいる喜び…誰でもそんな気持ちになったことはあるはず。私たちのそんな気持ちに、優しく寄り添ってくれる一冊です。

児童書おすすめ(8月21日)

出版社

--------------------------------------------------------------------

人々が考えることをやめてしまった世界。主人公の「ぼく」には名前がありません。この世界では、名前のかわりに番号があたえられるのです。学校では、質問が禁止されています。絵をかくことも、歌うこともなくなりました。「戦え」とノートに書く「キホン」学習や、棒を持って運動場を移動する「オウヨウ」、図書室の本を焼却炉にもっていく「ジッセン」。「ゼンタイ・モクヒョウ」に向かって「ジュウゾク」することが 何よりも重要だと説明する「シドウイン」。この学校生活、みなさんはどう感じるでしょうか。家族の団らんも禁止されています。「ゼンタイ・モクヒョウ」のために、町の図書館や本屋さん、映画館はなくなってしまいました。すべて工場になっているので、外にもにぎわいはありません。

人間の豊かな心をなくし、豊かな自然をこわす必要がある「ゼンタイ・モクヒョウ」とは何なのか。「ぼく」といっしょに想像して、考えてみてください。

児童書おすすめ(8月14日)

出版社

--------------------------------------------------------------------

競技場やテレビでみるトップアスリートの動きや身体はとても美しく洗練されていて、つい見入ってしまいます。いつか自分もあんな風になれたら…と憧れたことはありませんか。この本にはアスリートになるための具体的なヒントがたくさん詰まっています。中には、これだったら自分にもできるかもと思わせてくれる簡単なものも。トレーニングの仕方だけではなく毎日の生活習慣、心の持ち方も教えてくれます。

一番難しいのはそれを地道に毎日続けていくこと。長く続けるのは、他に誘惑があったり気持ちが続かなかったり、とても大変なことです。活躍しているアスリートたちは自分の心の弱さと闘い続け、夢を叶えた今があるのだと思います。アスリートが素敵に見えるのは苦労をしてきたことが垣間見えるからかもしれませんね。

みんなの注目を集めるヒーローになりたいあなた、アスリートへの道を一歩踏み出してみませんか?

児童書おすすめ(8月7日)

出版社

--------------------------------------------------------------------

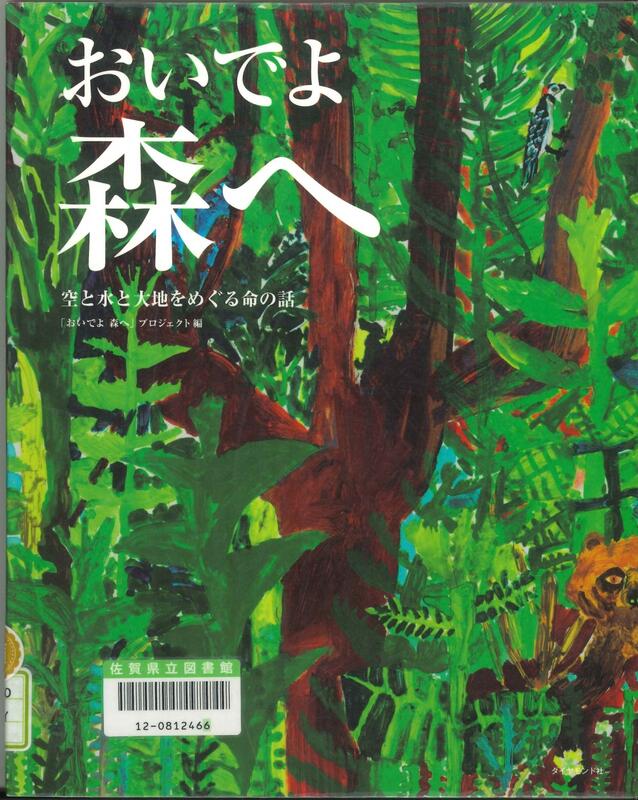

空と水と大地をめぐる命のお話です。

わたしたちが普段見ている森は、光景の一部です。森の本質は視線を地面の下にうつしたとき、地面の下に無限に広がる豊かな土の中にあることに気づかされます。例えば、冷たくておいしい水は、森の土の中で雨と葉っぱが協力してつくられていますよね。

この本は豊富で多様な森の写真が見開きのワイドページで紹介されています。マイナス20℃の北海道の森に生きるモモンガ。どこまでも豊かにつながるボルネオ島の熱帯雨林。それに森の懐に抱かれるようにたたずむ漁港、森を守りカキを育てる漁師のインタビュー記事等々。

また、まんが「モーリーさん」や、イラスト付きの解説で「森」の魅力を分かりやすく、かつダイナミックに伝える工夫がされています。

私たちの住むかけがえのない地球には、森があります。太古の昔から現在へとつながってきた森の物語。次世代を担う子どもたちにすすめたい一冊です。皆さんは百貨店、と聞くとどんな場所を思い浮かべますか?

児童書おすすめ(7月31日)

出版社

--------------------------------------------------------------------

皆さんは百貨店、と聞くとどんな場所を思い浮かべますか?

『百貨の魔法』は時代の波にのまれ、閉店が近いと噂される星野百貨店の物語です。そこで働くスタッフたちは、閉店の噂を聞きながらも、長年愛されてきた店を守ろうと今日も売り場に立ち続けます。

そんな星野百貨店には、創業当時から不思議な言い伝えがありました。「本館のステンドグラスに描かれた白い子猫が、抜け出してくる。その猫を見つけると魔法の力で願い事が叶う。」というものです。はたして、猫が使う魔法とは、いったいどんなものなのでしょうか?

百貨店で働く人たちと、館内に住むと噂の「魔法を使う白い猫」が織りなす、魔法のような、偶然のような不思議なおはなしの短編集です。あなたの日常のちょっとした偶然も、ひょっとしたら子猫の魔法かもしれない。そう考えると、毎日がいつもより少しだけ、楽しくなるかもしれません。

児童書おすすめ(7月24日)

出版社

--------------------------------------------------------------------

「いのちは、どこにあると思いますか?」

この本は、医師(いし)だった、故(こ)・日野原(ひのはら)重明(しげあき)先生が、10歳(さい)前後(ぜんご)の子どもたちを対象に行われていた「いのちの授業」のひとコマを描(えが)いた絵本です。

本の中の日野原(ひのはら)先生は、当時(とうじ)95歳(さい)。子どもたちに、冒頭の質問をして、聴診器を取り出しました。トントンー、トントンー、お互(たが)いに聴(ちょう)診器(しんき)を当(あ)てて、相手(あいて)の心臓(しんぞう)の音を聴(き)いた子どもたちから、いのちがあるのは、「心臓(しんぞう)」や「頭(あたま)」、「からだぜんぶ!」など、いろいろな意見(いけん)が出ました。先生は、みんなの意見にうなずきながら、「いのちは、きみたちのもっている○○〇だといえますよ。」とおっしゃいました。日野原(ひのはら)先生の答(こた)えは、本の中で、確認(かくにん)してみてくださいね!

みなさんは、いのちは、どこにあると思いますか?

児童書おすすめ(7月17日)

出版社

--------------------------------------------------------------------

ある夏の暑い日、「わたし」は公園で一羽のハクチョウに話しかけられます。そのハクチョウが話してくれたのは、アヒルだと思われていたみにくいひな鳥が、実は美しいハクチョウだったという有名なアンデルセン童話『みにくいアヒルの子』に登場するアヒルの子のことでした。

ハクチョウが言うには、実はそのひな鳥はハクチョウではなく本当にアヒルの子だったというのです。ハクチョウが話してくれた童話のもうひとつの姿はどんなものだったのでしょうか?

みにくいアヒルの子、人魚姫、はだかの王様、幼い頃から知っている人も多い有名なアンデルセン童話です。そんな童話の登場人物が語ってくれるのは、彼らだけが知っているもうひとつの物語です。

ものごとはひとつの方向から見る姿だけが、正しい姿だとは限りません。想像力を膨らませていつか読んだなつかしい物語を、もう一度楽しんでみませんか。

児童書おすすめ(7月10日)

出版社

--------------------------------------------------------------------

ジメジメした梅雨の時期も終わり、青空が広がる季節がやってきます。海で遊んだりお出かけしたり、夜は花火に天体観測に、夏は楽しいことがたくさんありすぎて、寝る時間がもったいないくらい!遊ぶ時間が無限にあればいいのに……なんて思ったこと、みなさんもきっとありますよね。

どうして人間は寝ないといけないんでしょう。そもそも時間って何だろう。過去や未来に行けるタイムマシンは、いつかできるのだろうか……。そんなことを考えだすと、いろんなことが気になってきませんか。地球について、宇宙について、生き物について。そして、私たちのことについて。

この本では、地球のことから私たちのことまで、全部で50の疑問に答えています。私たちの周りにあふれるたくさんの「なんで?」「どうして?」を、この本で答え合わせをしてみるのも楽しいかもしれません。(もし答えがなかったら、図書館の本で答えを探してみてくださいね。)

児童書おすすめ(7月3日)

出版社

--------------------------------------------------------------------

2020年1月「地質年代の名称に『チバニアン』決定」というニュースが世の中を賑わしました。

誕生から46億年の歴史を持つ地球は、恐竜がいた白亜紀やジュラ紀などたくさんの時代に分かれています。地質年代は、生物の出現や絶滅、地球規模の気候変動など大きな変化によって決められ、その中で名前がなかった77万4千年~12万9千年前までの時代が「チバニアン」と呼ばれることになったのです。

この頃の地球ではN極とS極が逆転する「地磁気の逆転」がよく起こっていて、千葉県の地層には世界で最もいい状態で跡が残っていたため、時代を分ける境界がよく分かる地層として世界に認められたのです。

新聞やTV、インターネットなど、学校以外にも情報があふれています。皆さんも気になることがあったら、本で調べたり、先生に聞いたりしてみて下さい。自分で興味を持って調べたことは、いつか広い世界へ旅立つ皆さんの大きな力になるはずです。

児童書おすすめ(6月26日)

出版社

--------------------------------------------------------------------

みなさんは日々成長しています。例えば難しい漢字が読めるようになる、棚の一番上に手が届く。何かについて「なぜ?」と感じることも成長の証明です。 この本の主人公ルカも、小学五年生になって様々なことに疑問を持つようになりました。そんなルカがある本と出合い、読書のおもしろさを知るお話です。 本のストーリーを追いながら、ルカにはたくさんの「なぜ?」が生まれます。インターネットや辞書で調べてみたり、家族や友だちとの対話によって、自分なりの答えをひとつひとつみつけていきます。 ルカにとっては、それが成長のための大事な過程であり、読書の大きな楽しみとなっていきます。ルカが読んでいる本は、誰でも耳にしたことがある児童文学で、あらすじが結末まで紹介されてしまっています。それでも、楽しそうに本を読んでいるルカの様子に、自分も読んでみようという気持ちになります。本が好きではない人に読んでほしい一冊です。

児童書おすすめ(6月19日)

出版社

--------------------------------------------------------------------

ある夜、小学5年生のカズは、自宅の庭を横切る幽霊の女の子を目撃します。

朝になり学校へ行くと、なんと幽霊の女の子は「あかり」という名前で同じクラスの一員になっていたのです。

不思議なことに、周りの友達はあかりを以前から知っています。カズだけが、あかりが幽霊だという記憶しかないのです。

あかりの謎を探っていくうちに、カズが住んでいる帰命寺横丁の不思議なご本尊「帰命寺様」が関係していることがわかります。あかりは一体何者なのでしょうか。

この本には、白とグレーのページがあり、色によって物語が違います。二つの物語が同時に進んでいき、考え方の違いを気づかせてくれながら、最後は物語がつながるところが面白いです。

いつもは、ぱっとしないカズが、誰かのために一生懸命に行動します。カズの夏休みの奮闘ぶりをぜひ読んでみてください。

児童書おすすめ(6月5日)

出版社

--------------------------------------------------------------------

皆さんは、SDGs(エスディージーズ:持続可能な開発目標)という言葉を、学校でも聞いたりしますよね。

個人的に、コロナ禍と言われるようになってからは、テレビを見ることが減ったのですが、たまに見るとSDGsと聞く回数が急に増えた気がします。(個人的な感想です。)17あるそのゴール(目標)の中では、気候変動やエネルギー問題についても、人類共通の問題だとされていますが、この本の作者は「地球が温暖化しているというけれど、本当は温暖化していないかも知れない。毎日は平凡に過ぎるけれど、真実は常に隠れている。自分で見破る力をつけるかつけないかで人生は大きく変わるものだ。」と述べています。国連とかWHOとか、まさか間違ったことは言わないと思いますが、真実は常に隠れているのかもしれません。

児童書おすすめ(5月29日)

--------------------------------------------------------------------

主人公のゲイブリエルはこわいものがたくさんあります。その中の一つは、5年生になること。5年生になると、一つ年上のいじめっ子と同じ校舎になるのです。ゲイブリエルは絶対に5年生にはならないと決意しますが、親友のフリータはこれに反対します。ゲイブリエルが弱虫じゃなくなるように作戦を考えようといいますが、ゲイブリエルには、そんな作戦があるとは思えません。次の日、フリータが考えた作戦は、ゲイブリエルがこわいと思っているものを全部書き出し、ひとつひとつ克服していき、克服したら線で消していくこと。リストにあるたくさんのこわいものに挑戦していきますが、ある日2人は仲たがいをしてしまいます。

弱虫なゲイブリエルは強くなり、5年生になる決心はできるのか、2人は仲直りできるのか、そして、ゲイブリエルが気づいた大切なこととは…。

児童書おすすめ(5月22日)

出版社

--------------------------------------------------------------------

青春…人生の春にたとえられる若い時代。

サプリ(サプリメント)…補うもの。特に栄養補助食品をいう。(『日本国語大辞典』より)

運動部、文化部にかかわらず、全国の部活で活躍する“英雄たち”にスポットが当てられたこの本。英雄とは言っても、輝かしい記録を残した特別な人というわけではありません。そう、みんなが主人公で英雄。もちろん、今これを読んでくださっているあなたもね。

ストーリーはすべて実話で、悩み、立ち向かう姿には、現役中高生のみなさんは共感して一緒につらく感じることがあるかもしれません。そして、乗り越える姿には勇気をもらい、読後は爽快な気分になることでしょう。チアリーダー部、バレー部、バスケットボール部など、1冊に5つのショートストーリーが入っていて、現在7冊が発行されています。気軽に興味あるストーリーから読むことができるのも魅力のひとつです。

心の栄養に「青春サプリ。」を。

児童書おすすめ(5月15日)

出版社

--------------------------------------------------------------------

葉っぱをじっくりと観察したことはありますか?葉っぱのつけ根から伸びている柄の部分を、「葉柄(ようへい)」といいます。葉柄は、葉に光が当たるように、向きを変えたり場所によって長さを調節したりと、大切な役割を持っています。

厳しい環境で育つ植物にも、特徴があります。ジムカデという植物は、本州や北海道の高山で、夏は乾燥と少ない栄養に耐えて、冬は雪に囲まれた中育ちます。葉はわずか2ミリメートルですが、とても厚くて丈夫。過酷な環境でも生き抜くことができる造りになっています。

そんな頼もしい面を持っている植物も、しっかり休みをとる場面があります。昼は開いている葉っぱを閉じる「就眠運動」を行うのです。シロツメクサやヨモギも、夜になると同じように葉を閉じます。

見たことのある植物にも、知らない部分がたくさんあります。本を開いて、新たな一面を見つけてみてください。外を歩くのも、ちょっぴり楽しくなるかもしれません。

児童書おすすめ(5月8日)

出版社

--------------------------------------------------------------------

一万円札にもなった福沢諭吉が「桃太郎は盗人だ」と非難(ひなん)したことを知った著者は、桃太郎が正義の味方であることを証明するために200冊以上の本を読みます。おどろくことに江戸時代から明治時代初期の桃太郎は「鬼退治をする理由もなく、宝ものを取りに行く」というお話でした。鬼が悪者という理由付けがされたのは1894年(明治27年)頃です。当時の世相を反映した桃桃太郎が現在のお話にも影響(えいきょう)を与えているといいます。また一方的に悪者だと思われている鬼とは何者なのか、その正体にせまっていきます。

さてこの本、実は「第22回図書館を使った調べる学習コンクール」調べる学習部門小学生の部(高学年)で文部科学大臣賞を受賞した作品です。これまで当然と思って受け入れてきたことに対する疑問(ぎもん)やナゾ、私たちの私たちの周りにもありませんか。

あと二ヶ月で夏休み!自由研究の前に読みたい1冊です。

児童書おすすめ(5月1日)

出版社

--------------------------------------------------------------------

地政学とは、国々がともに平和と安定のために生きる知恵を学ぶことです。国際秩序が崩れるとき、平和が脅かされます。

世界の中で、日本はどんな特徴がある国でしょうか。国土は大きくありませんが、島国のため漁業等ができる排他的経済水域は世界6位の面積がある海洋国です。また食料や資源が足りなければ、貿易で不足を補ってきました。そして、国同士の位置が近い中国・韓国・ロシアとは国境問題を抱えています。

現代では、軍事による争いが中心だった時代から、経済力を武器にする時代に変わってきました。世界は超大国のアメリカ・中国を中心に動いていて、経済規模世界3位の日本は両国にはさまれています。

世界を正しく見ることが、日本の未来を考えることになりそうです。

児童書おすすめ(4月24日)

出版社

--------------------------------------------------------------------

きっかけはたいしたことじゃない。でも胸の中がねばつくようないやな感じ。そもそもぼくは悪くない。クラスが勝つために一生懸命やっただけなのに!

お昼休みのドッジボールをきっかけに学校に行けなくなった翼は、桜島近くのまちに住むおじいちゃんを訪ねます。そこにいた従妹のまいちゃんは、同級生の言葉をきっかけに一時期不登校になっていました。まいちゃんに会って自分の言ったことがどれだけ人を傷つけたのか気付いた翼は、周りの大人たちの助けを借りながら一生懸命考えます。表面だけでない本当の「ごめんなさい」ってどうすれば伝わるのかな。

びわは翼のおじいさんの家で生産している果物です。翼とおともだちが本当の仲直りをして、おじいちゃんの作った甘いびわを一緒に食べられますように。

児童書おすすめ(4月17日)

出版社

--------------------------------------------------------------------

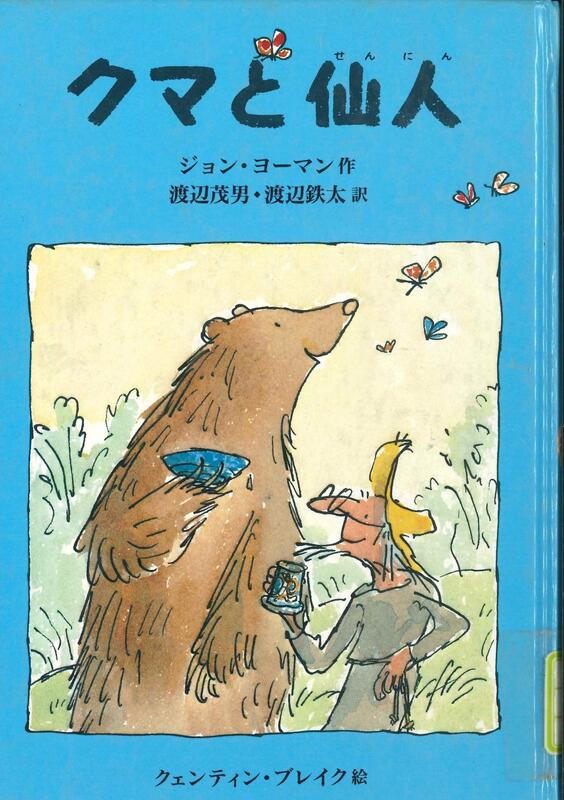

おひとよしでうっかり者のクマがへまをして、とぼとぼと歩いて行った森の先に待っていたのは、住み込みの生徒募集の看板でした。

教養ある仙人に誘われて、有能なクマになるべく弟子入りを決めたクマでしたが、授業の結果はさんざんなもの。舟こぎをすれば沈没し、料理の実習では顔もフライパンもすすだらけです。

すべてがそんな調子でうまくいかないのですが、クマはちっともへこたれることなく、全力で課題に立ち向かいます。

クマと仙人のユーモラスでとぼけたやりとりは、くすっと笑えて、新しい一歩を踏み出す勇気と元気をもらえます。

どこまでもマイペースなクマを応援しているうちに、「私らしく明日も頑張ろう」とエネルギーがわいてくる一冊です。

児童書おすすめ(4月10日)

出版社

--------------------------------------------------------------------

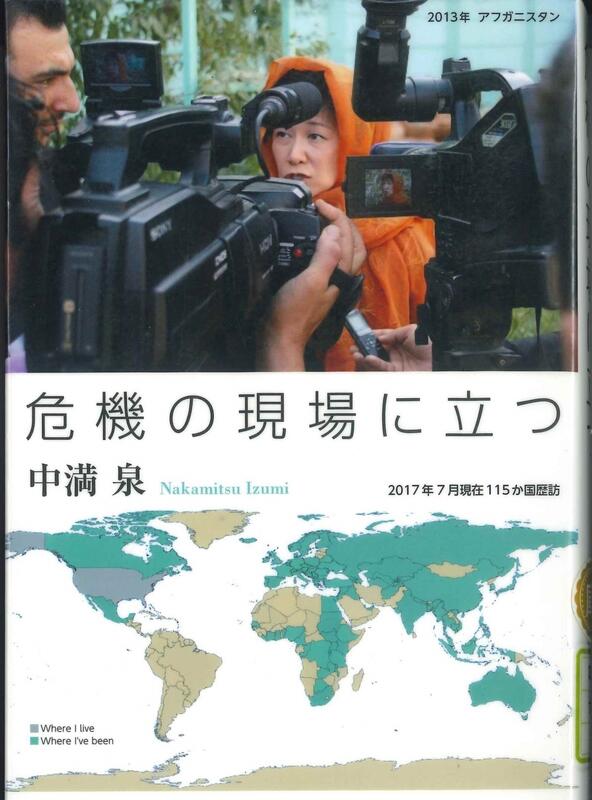

国連」「難民」「国際社会」などと聞いて、みなさんは何を思い浮かべますか?なんか難しそう、授業で習う言葉、など自分の知らないどこかのことのように感じるかもしれません。

この本は、国連で働くためには・・と言うハウツウ本ではありません。飛行機で数時間のところにある世界の出来事や、一人の日本人が選んだ仕事の一部、そして、彼女の人生をかいまみる本です。

検索さえすれば何かしらの答えが見つかる世の中です。では、自分の仕事は?どうやって世界と関わっていく?そう簡単に答えが見つからないこともありますよね。日本では「特別なこと」でも自分の周りではごく普通のことという中満泉さんの日常を通じて、あなたが自分の近い未来について、考えるきっかけになればいいなと思います。人生の当事者として、自分で考え、伝えていく力を培いましょう。

児童書おすすめ(4月3日)

出版社

--------------------------------------------------------------------

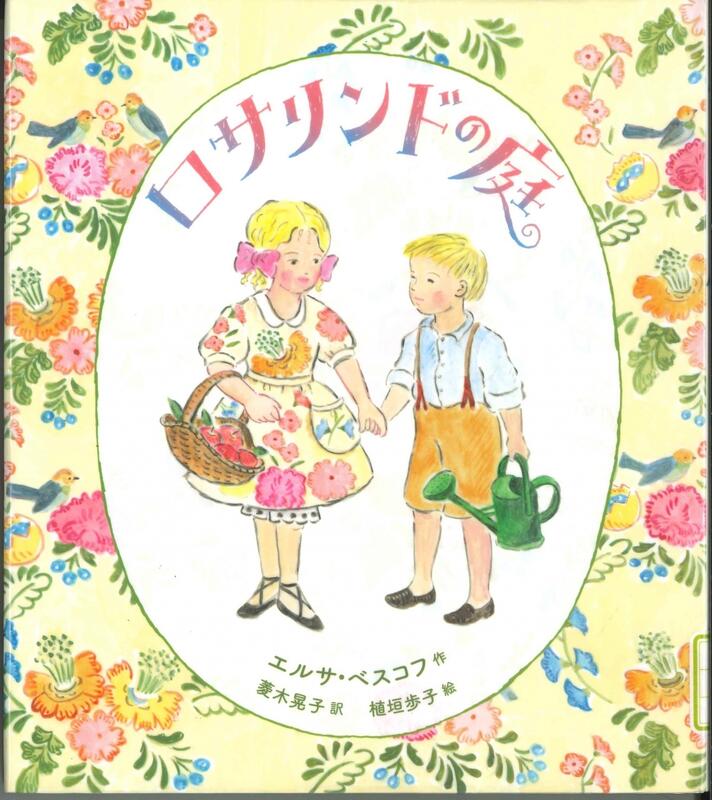

家にひとりでいるとき、みなさんは何をして過ごすでしょう。

ラーシュ・エリックは、お母さんとふたりで屋根裏部屋に住んでいます。病気がちなので、お母さんが仕事に行っている間はベッドで壁紙をながめて過ごします。壁紙には、めずらしい花がたくさん描かれていました。ひとりぼっちのラーシュ・エリックにとって、この壁紙をながめることだけが楽しみなのです。

ある日、お母さんが出かけると、壁に小さなドアがあらわれ、壁紙と同じもようのワンピースを着た女の子が出てきました。ロサリンドと名のった女の子は、壁紙の花にせっせと水をやります。壁紙の木にのぼったり、壁紙の鳥の卵で料理をしたり、ロサリンドと過ごすうちに、ラーシュ・エリックはみるみる元気になっていきました。

この本をとおして、ひとりで過ごす時間、友人と過ごす時間について考えてみてください。

児童書おすすめ(3月27日)

出版社

--------------------------------------------------------------------

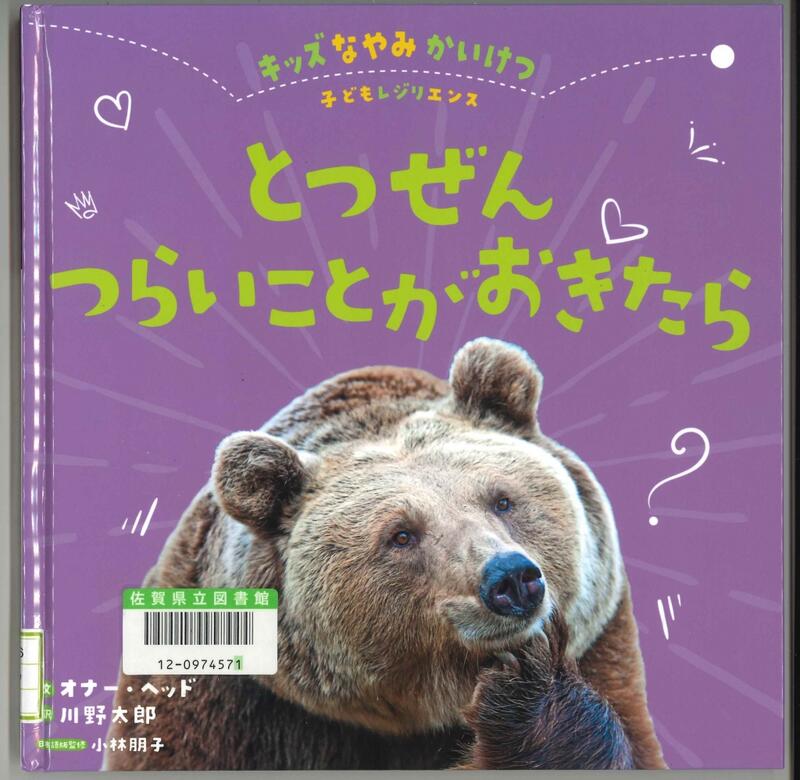

皆さんは、おうちで学校で、ドキドキ・ワクワクの生活を送っているかと思います。

でもいろんなことが起こる毎日の中、ポジティブな感情だけではなく辛かったり、悲しかったり、心が落ち着かない状態になることもあるのではないでしょうか?

そんな気持ちになってしまうのは自然で当たり前のこと。自分を責める必要はありません。

この本には、もしこんなことが起こったら…、こんな気持ちになったら…を14の項目に分け、それぞれの感情の対処の仕方が簡単な言葉で書かれています。

心がしんどい時にページを開くと、縮こまった心をやさしく解きほぐしてくれます。

また普段から心の持ちようについて考えていると、予想しなかったことが起こっても上手に対応できるかもしれません。

もうすぐ新学期が始まります。新しい環境や、仲間に戸惑うこともあるでしょう。負けずにしなやかにたくましく成長してください。

児童書おすすめ(3月20日)

出版社

--------------------------------------------------------------------

「武士道? 自分には関係ないな。」

なーんて思ったそこのあなた。確かに時代は変わって武士はいなくなりましたが、今でも『武士道』は読み継がれています。今回紹介するこの本は、外国の人に日本を紹介するため1900年にニューヨークで出版された『武士道』(新渡戸稲造/著。前の5000円札に描かれた人です。)を子ども向けに分かりやすくまとめたものです。

・弱いこころを強くしたい!

・自分に自信がもてない…

・本当の礼儀って?

・勉強はなんのためにする?

昔の武士の生き様を示すだけではなく、今を生きる私たちにとっても参考になると思いませんか? 考え事をする時、ちょっと悩んだ時、なんだか落ち着かない時…「武士道」がすっと心に響くかもしれませんね。

グローバルな時代を生きるみなさん。あなたの生き方でその大きな羽をひろげてください。

児童書おすすめ(3月13日)

出版社

--------------------------------------------------------------------

お別れ会の出し物で、劇をすることに決めた6年2組。演出をまかされた立樹と里夏が悩みに悩んで決めた演目は『リアルシンデレラ』。しかし継母と二人の姉の役がなかなか決まりません。継母が意地悪になったのには理由があるのか、魔法使いが親切にしてくれたのはなぜか、登場人物の気持ちを理解することが大切だと気付き、物語の背景をみんなで話し合います。

登場人物の気持ちを考えることは、他人の気持ちを考えること。しだいにみんながお互いの気持ちを思いやるようになり、クラスがひとつになっていきます。

演劇って人の心をひとつにする不思議な力があるんですね。自分ならどの役をしたいか考えながら読むとおもしろいかもしれません。

児童書おすすめ(3月6日)

出版社

--------------------------------------------------------------------

小学校最後の春をむかえた翔と親友の正信。翔たちは、毎日楽しく過ごしていたが、それと同時に自分や学校のことで不満や焦りを感じていた。

しかし、「四万十川花絵巻」や「四万十川ウルトラマラソン」などの祭りやスポーツ行事に全力を尽くす親たちの姿を見て、翔は「第四回小京都一条ジュニア駅伝大会」に出場することを決意する。

元陸上部の征さんの指導を受け、翔や正信を含む5人は練習に励んでいく。途中トラブルがありつつも、みんなで乗り越え、それぞれの思いを胸に駅伝に挑む!

四万十川が流れる一条市を舞台に、実在する祭りやスポーツ行事を通して、少年たちが熱く成長していく様子を描いた物語。

町の人たちの祭りや行事に対する意気込み、人への思いやりなどが文章の節々から伝わり、読むたびに元気をもらえる1冊です。

児童書おすすめ(2月27日)

出版社

--------------------------------------------------------------------

古代の遺跡や美しい絵画など、私たちに歴史を教えてくれるものは数多くあります。形に残らない『香り』も実はそのひとつです。

この本ではそんな香りにまつわる7つのエピソードを通して、香りが人類の歴史の中でどのような役割をはたしてきたのかを紹介しています。

紹介されている香りのひとつにバラの花の香りがあります。その歴史はとても古く、2000年以上前の紀元前の時代から物語に登場しています。その用途はただ花の香りを楽しむだけではなく、薬や料理、ワインなどにも使われていたようです。現代では香りの成分を解析するために、宇宙での実験も行われています。

古代ローマの皇帝や織田信長などの歴史上の人物を魅了した香り、幕末の日本にただよった西洋の香りなど、様々な香(かぐわ)しい歴史の物語に思いを馳せてみませんか?

児童書おすすめ(2月20日)

出版社

--------------------------------------------------------------------

「ぼくは、アリになってしまった」という言葉から始まるこのお話。どんなことが彼に起こったのでしょうか。

題名から分かるように彼の職業は数学者。でも、「数学」と「算数」って何が違うの?って思いますよね。辞書で調べてみると、数や図形を便利に使う方法を教えてくれるのが「算数」で、数や図形とは何か?ということを考える学問が「数学」と書かれています。

この本の中でアリは、「わたしたちにとっての数は、人間の知っている数とはちがう。色や輝きや動きがあるの。まぶしいくらい白い1もあれば、すばやくて青い1もある。人間にわかることばで説明するのはむずかしいけれど、数はたえずうごいているし生きている」と言います。人間とアリの世界の数は、違うようですね。

皆さんも、自分がアリになった姿を空想して、数にふれてみませんか。数の美しさ、楽しさを感じられるかもしれません。

児童書おすすめ(2月13日)

風川 恭子/絵岡田 淳/文 植田 真/絵

出版社

--------------------------------------------------------------------

フランスの小学生ジャコは、食べることが大好きで勉強は苦手です。ある日、図書館でクッキーのレシピ(調理法)を見たジャコは、生まれて初めてのお菓子作りにチャレンジ。室温って何度?75gってどのくらい?勉強嫌いのジャコにとって、レシピに出てくる言葉や単位は分からないものだらけ。だけど、「自分で作って食べてみたい!」という強い思いにつき動かされ、周囲の人の助けをかりて、なんとかクッキーを焼き上げます。

「こんなにおいしいクッキーは初めて!」初めて作ったクッキーに感動したジャコは、お菓子作りに夢中になります。

チョコレートムース、サブレ、ブラウニー・・・。おこづかいをやりくりしながら、レシピ通りに材料をそろえ、分量を量ったり切り分けたり。大好きなお菓子作りを続けるうち、ジャコにある変化が・・・。

おいしそうなお菓子だけでなく、フランスの学校や家庭の様子が描かれているところも面白い本です。

児童書おすすめ(2月6日)

出版社

--------------------------------------------------------------------

コロナ禍において大ヒットした漫画・アニメ映画『鬼滅の刃』。主人公の竈門炭治郎が身につけている羽織にあしらわれた黒と緑の「市松模様」は、マスク等のデザインに採用され、街中でよく見かけるようになりました。

そもそも市松模様は日本の伝統的な文様のひとつです。日本の文様の歴史は、縄文時代までさかのぼるといわれています。器や人形に身近な道具で模様をつけたのが始まり…。時代の流れとともに、点や直線・曲線で描かれたたくさんの文様が生み出されました。

ところでみなさん、文様は日本だけでなく、海外にもあるってこと、知っていましたか?この本では各国の文様で彩られた「世界地図」が紹介されていて、海を越えた交流の歴史の中で、様々な影響を受け、形を変えながら大切に継承されてきた様子がわかります。

あなたの近くにある模様にはどんな歴史や意味が隠されているのでしょう。そんな想像をしながら「文様探し」をしてみると面白いですよ。

児童書おすすめ(1月30日)

出版社

--------------------------------------------------------------------

小学5年生の女の子ゆきは、ゴールデンウィークに母親の妹のみこおばさんと神戸デートに行きます。

異人館や港をまわったあと、2人は港の公園のベンチで一休み。途中で買ったチョコレートの箱を開けます。箱の中には赤や青や緑色の紙に包まれたチョコレートが六つ入っていました。ゆきは緑、おばさんは青のチョコレートをつまみ、口に入れました。舌の上でかたまりがゆっくり溶けていきます。

「時間がとけていくみたい」

そう言って、おばさんがふいに話してくれたのは、風船売りの男とその相棒のニワトリの話で…。

ゆきとみこおばさんの2人が紡ぐ、優しい物語。めくりごたえのある分厚い紙とページをめくるたびに現れる、植田真さんの描く挿絵は1枚の絵画のようで物語を美しく彩っています。

物語を紡ぐ楽しさを感じられる1冊です。

児童書おすすめ(1月23日)

出版社

--------------------------------------------------------------------

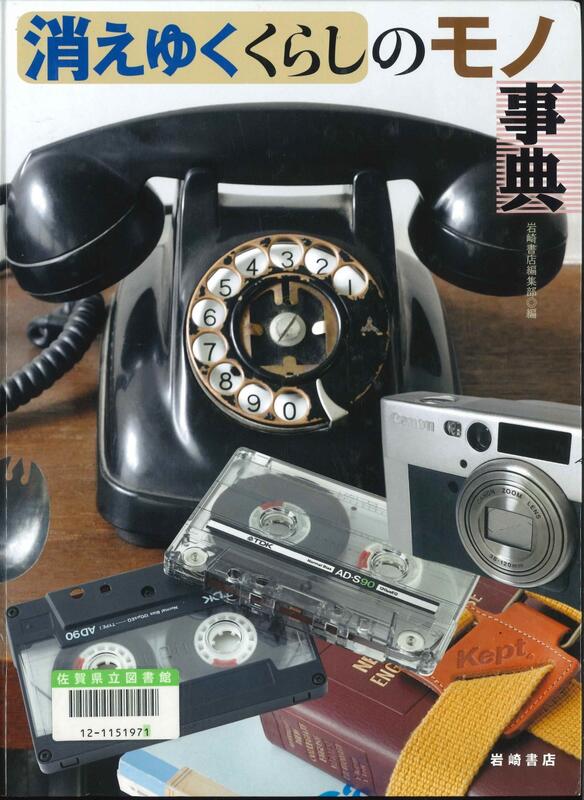

時代とともに、技術が発達し、私たちの周りには便利な道具が増えていきます。新しいものに目が行きがちですが、この本では、以前活躍したものの、だんだんと姿を見せなくなっていった道具に着目しています。

登場するものの一つが、町の中でときどき見かける黄緑色の公衆電話です。この色の電話が登場する前に、黄色や青色の公衆電話も設置されていました。

知っている道具もあれば、目次に並ぶ名前だけでは、ピンとこないものも多いかもしれません。この本の中では、道具の始まりから、使われなくなっていった理由、かわりに広まっていった新たな道具についても触れられています。初めて目にしたものがあったら、そういった部分にも注目して、ページをめくってみてください。

見る人によって懐かしく感じたり、新鮮に感じたりと、捉え方はさまざまです。お父さん・お母さんや、おじいちゃん・おばあちゃんのように、違う世代の人と一緒に読んでも楽しめる1冊です。

1月16日のおすすめから

出版社

--------------------------------------------------------------------

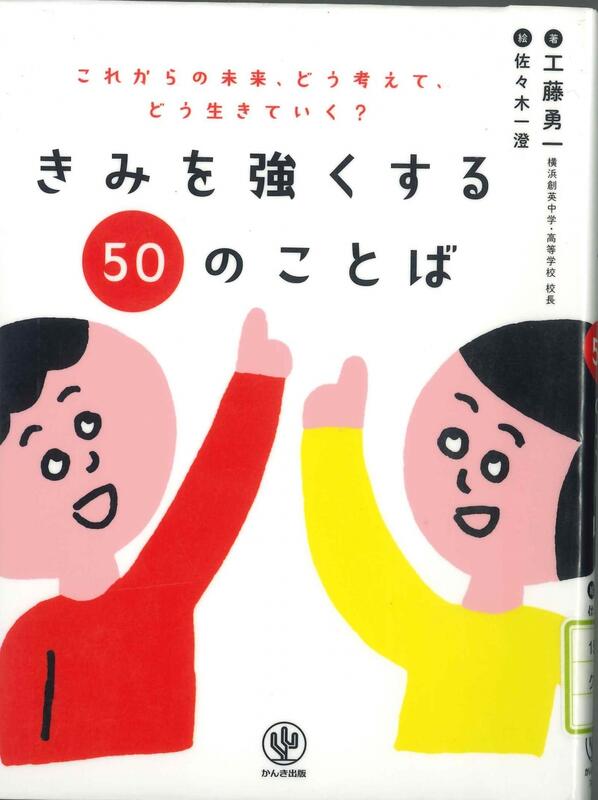

突然ですが、みなさんは“大人になる”ってどういうことだと思いますか?

年をとること。学校を卒業して働くこと。いろんなことを一人でできるようになること。考えれば考えるほど、大人になるってなんだかちょっと大変そう……?

とは言っても、みなさんもいつかは必ず大人になる時がやってきます。大人になるまでの時間をどうやって過ごしていくか。悩みや壁にぶつかった時に、どうやって乗り切ればいいのか。何かに挑戦する時、はたまた勉強が嫌になった時、どうしたらいいのか。その答えに繋がるかもしれないヒントが、この本にはたくさん書かれています。

この新聞を読んでいる今この瞬間も、少しずつ大人に近づいているみなさんが、この本を通じて何かの手助けになるようなヒントと出合えますように。

12月26日のおすすめから

出版社

--------------------------------------------------------------------

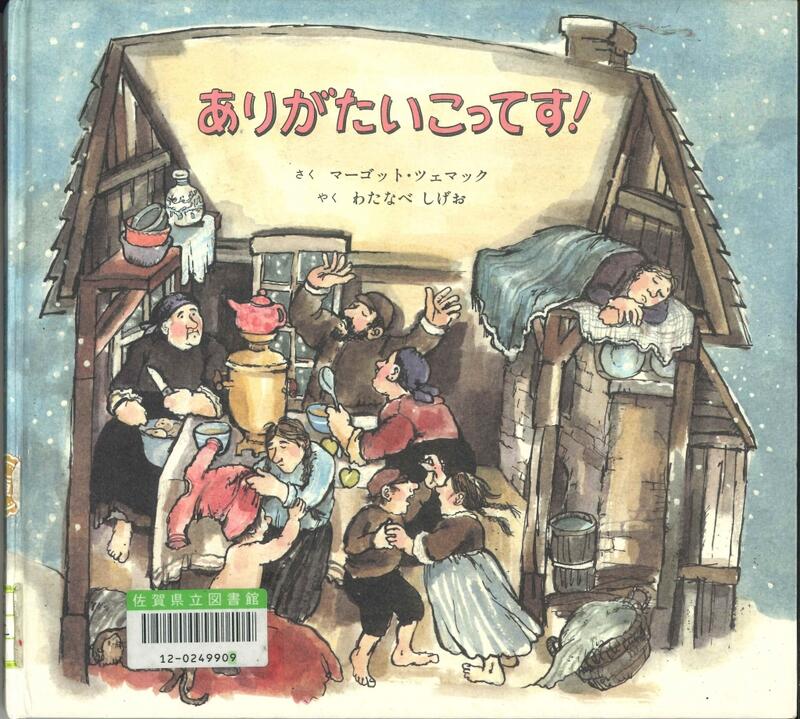

貧しい不幸な男が、小さな家に8人の家族と住んでいました。ひと部屋しかない家の中は、男とおかみさんの言い争う声や、子どもたちのけんか騒ぎで割れんばかりです。狭さとうるささに耐えかねた男は、何か良い知恵はないものかと物知りのラビ(博士)に助けを求めに行きました。

ラビのアドバイスは、ひなどりと、おんどりと、がちょうと、やぎと、うしを家の中に入れて一緒に暮らすというものでした。正気のさたじゃねぇと思いつつも、素直に従った男を待っていたのは、てんやわんやの地獄の喧騒でした。

さて、男の悩みは解決されたでしょうか。

皆さんにも、心の持ちようで物事が違って見えたことはありませんか。感じる力を磨いていけば、身近な日常に隠れている幸せとたくさん出会えるかもしれませんね。

12月19日のおすすめから

出版社

--------------------------------------------------------------------

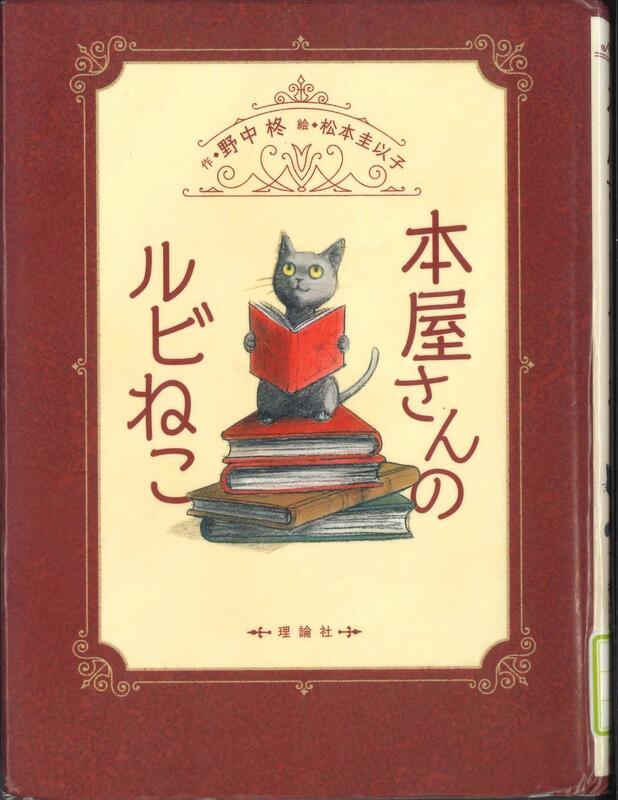

ある日、本屋さんの本の上に積もったほこりが小さなかたまりになり、「みゃう」と声を上げ、ねこが生まれました。店主のモシモさんは、ねずみに間違えられるほどの小さな子ねこによみがなサイズの小さな活字の呼び名から「ルビ」と名付けました。

モシモさんと本が大好きなルビは、モシモさんのお役に立ちたいと思い、看板ねこを目指します。トラのような食欲で朝食のミルクやトースト、ゆで卵を平らげたり、友達になった魚屋のねこのチップスと冒険に出かけたりして、体も心もどんどん成長していきます。

想像力が豊かでピュアなルビ、モシモさん、チップス、そして本屋のお客さんとの会話が優しい言葉でつづられていて、なんともいえない温かい気持ちになれる一冊です。皆さんもルビの成長を一緒に見守りませんか?きっとルビから元気をもらえますよ。