小中学生へおすすめ!

児童書おすすめ(12月26日)

書名 :『りりかさんのぬいぐるみ診療所 空色のルリエル』

著者 :かんの ゆうこ/作

北見 葉胡/絵

出版社 :講談社

--------------------------------------------------------------------

りりかさんはぬいぐるみのお医者さんです。診療所は、一番近い町からでも一時間以上かかる、周囲を季節の花々や植物に囲まれた美しい高原にあります。りりかさんは、ぬいぐるみと持ち主がいつまでも幸せに暮らしていけるようにと、願いを込めて丁寧に治療を行います。まず持ち主からじっくり話を聞き、ぬいぐるみに話しかけながら適切な治療を行います。すると、どんなにぼろぼろのぬいぐるみでも、まるで生まれ変わったように生き生きとした姿になるのです。しかし、りりかさんには誰も知らない特別な秘密があってー。 ぬいぐるみだけではなく持ち主の心までも癒す、りりかさんの優しさがつまった一冊です。ぬいぐるみの治療を通して、持ち主たちが自分自身と向き合い、少しずつ成長していく姿にも胸を打たれます。 さあ、今日も診療所に患者さんがやってきたようです。お気に入りのぬいぐるみと一緒にページをめくってみましょう。

児童書おすすめ(12月19日)

書名 :『ネズの木通りのがらくたさわぎ』

著者 :リリアン・ムーア/作

アーノルド・ローベル/絵 山下 明生/訳

出版社 :大月書店

--------------------------------------------------------------------

おたくに、がらくたはありませんか?家の中をさがしてみましょう。いまこそ、きれいにするときです!ある朝、新聞にこんな記事が載っていました。「ちょっと、これを見てごらん!」この記事はあっという間にネズの木通りの住民に広がり、がらくたいっそう大そうじの日が始まりました。古いイス、古いおもちゃ、古い本、たちまち、どの家の前にもがらくたの山が出来ました。よく見ると、よその家のがらくたの中には欲しかったものがいろいろあります。「おやまあ、うちで欲しかったものとぴったりだ」それはちょうどよかった「もってってよ」。人にあげたりもらったり、夕方にはがらくたの山はすっかりなくなりました。自分にはいらないものでも、他の誰かの役に立つものがあるかもしれません。あなたの家にもがらくたはありませんか?短いお話が7つ入っています。寝る前のちょっとした時間に、1日1話いかがですか。

児童書おすすめ(12月12日)

書名 :『世界を変えた15のたべもの』

著者 :テレサ・べネイテス/文

フラビア・ソリーリャ/絵

出版社 :大月書店

--------------------------------------------------------------------

トマト、バナナ、ジャガイモ、コーヒー・・・。私たちの身近にある食べ物は、それぞれ長い歴史を持っています。バナナは、数千年も前から栽培されていたといいます。今では世界各地の人々が手に取っていますが、ヨーロッパに広まったのは19世紀の後半にもなります。バナナは傷みやすいため、運ぶのに時間をかけられず、長く冷蔵する技術が必要でした。そのため、他の大陸へ運び、その土地で育てられる状況を作るまでには、長い年月がかかりました。インドには60種類以上のバナナがあり、私たちが知っているのはごく一部です。土地によって呼び名が違い、スペインでは、「バナナ」は火を通して食べるものを指します。生で食べるバナナは「プラタノ」という別の呼び名があります。なじみのある食べ物も、世界中の人々の手に届くようになるまでに、様々な歴史があります。今回紹介したお話はほんの一部です。新たな発見や驚きを楽しみながら読んでみてください。

児童書おすすめ(12月5日)

書名 :『ぼくはレモネードやさん』

著者 :えいしま しろう/文・絵

出版社 :生活の医療

--------------------------------------------------------------------

レモネードはレモンと砂糖を混ぜたすっぱくて甘い飲み物です。この本は小学6年生がかいた絵本です。ぼくは3才のころ小児がんになり、治療のため4か月病院にいたので、家に帰れない日が続きました。そして頭に放射線をあてる治療をしたので、成長ホルモンが出なくなりました。そこで1週間のうち6日成長ホルモンの注射を打っています。そんなぼくの目標は300歳まで生きること。そして小児がんという病気を知ってもらうために、「みんなのレモネードの会」を家族と立ち上げ、会長となりました。ぼくは小児がんのすべてが治るようになるといいな、みんなが元気になるといいなと思いながら、レモネードスタンドを開いています。レモネードスタンドを応援してみませんか。

児童書おすすめ(11月28日)

書名 :『惑星のきほん』

著者 :室井 恭子・水谷 有/著

出版社 :誠文堂新光社

--------------------------------------------------------------------

私たちの暮らす地球は太陽系の『惑星』という種類の星です。太陽の周りを回る惑星は他にも火星や金星などがあります。 惑星にはそれぞれ特徴があり、この本ではそんな惑星の特徴を写真やイラストを交えて、やさしく解説しています。たとえば、太陽に一番近い水星は1日がとても長く、地球での176日が水星での1日になります。木星に見える模様のようなものはとても大きな嵐です。大きさは地球がすっぽり入るくらいで、300年以上も続いています。 このように地球ではありえない環境やびっくりするような自然現象が、他の惑星にもまだまだたくさんあります。また、なぜ地球にだけ生命が存在しているのか、火星人はいるのかなどの疑問にも答えてくれます。宇宙には数えきれないほどたくさんの星がありますが、まずはこの本で身近な惑星について知ってみませんか?きっと宇宙や星についてもっと知りたくなるはずです。

児童書おすすめ(11月21日)

書名 :『小学生博士の神社図鑑』

著者 :佐々木 秀斗/著

出版社 :桜の花出版

--------------------------------------------------------------------

みなさんは「古事記」を知っていますか? 古事記は、日本の神さまの話がたくさん書いてある、とても古い本です。日本の神社は、主にこの古事記に出てくる様々な神さまをお祀りしています。 そんな古事記と神社に夢中になった小学生博士・佐々木秀斗くんの自由研究が本になりました。 日本にはどんな神さまがいるのか、どんな神社があるのか、神社とお寺の違いはなんなのか…日本の神さまと神社にまつわる様々な話が、秀斗くんのシンプルな説明とたくさんのイラスト、写真で分かりやすくまとめられています。また、日本の神さまと神社を知ることで、日本の文化、歴史、昔からの考え方にふれることができます。この本では、それまで知らなかった日本の姿も知ることができますよ。分かりやすく、大人が読んでもためになる内容となっているので、親子などで一緒に読んでも楽しめるはず。大人も子どもも、読み始めたら止まらなくなってしまう一冊です。

児童書おすすめ(11月14日)

書名 :『ディズニーのそうじの神様が教えてくれたこと』

著者 :鎌田 洋/著

出版社 :SBクリエイティブ

--------------------------------------------------------------------

みなさんは、ディズニーランドに行ったことがありますか?行ったことがない人でも、一度は行ってみたいと思うのではないでしょうか。なぜ、私たちはディズニーランドに心惹かれるのでしょうか?その秘密を知っているのが、ディズニーの「そうじの神様」です。この本は、ディズニーランドを舞台にカストーディアル・キャスト(清掃員)たちによって繰り広げられる4つの物語で構成されています。そして、この4つの物語すべてに影響を与えているのが、ディズニーの世界で「そうじの神様」と呼ばれているチャック・ボヤージン氏の教えです。物語を通して、ディズニーランドの秘密がわかり、仕事で人を幸せにするヒントを教えてくれますどんな仕事でも、大変でいいことばかりではありません。しかし、やりがいを感じて楽しいと思えることもたくさんあります。働くことの本当の意味を考えさせられる一冊です。

児童書おすすめ(11月7日)

書名 :『しっぽがない! コアラとヒトのしっぽのなぞ』

著者 :犬塚 則久/文 大島 裕子/画

出版社 :福音館書店

--------------------------------------------------------------------

りくのうえ学校で、今日も授業が始まりました。「この教室の生徒には、ひとつ大きな共通点があります。それは何だと思いますか?」いぬやま先生の質問に、みんなと自分を見くらべて一生懸命考える生徒たち。先生は、みんなの共通点は「骨があること」で、骨のある動物(脊椎動物)には、「しっぽがある」「手足が4本ある」「赤い血が流れている」という3つの特徴があることを教えてくれました。ところが、コアラのふくろいくんとヒトのあだちさんには、しっぽがありません。骨のある動物なのにどうしてなのでしょうか?この本は、「世界にあふれる“ふしぎ”を子どもたちが自らが感じ、考え、理解していけるように」との思いが込められた「たくさんのふしぎ」というシリーズの1冊です。みなさんも、りくのうえ学校のみんなと一緒に、しっぽのふしぎを探してみませんか。たくさんのふしぎを知れば、世界の見え方が変わるかもしれません。

児童書おすすめ(10月31日)

書名 :『ごはん食べにおいでよ』

著者 :小手鞠 るい/作 satsuki/画

出版社 :講談社

--------------------------------------------------------------------

ベイカリーカフェ「りんごの木」。オーナー・森崎雪の中学三年生の頃の話がこの本のメインです。ある日の夕方、自宅マンションに帰ると、同じ階に住む小学生が家に入らずに廊下の床に座りこんで膝をかかえていました。声をかければ鍵をなくしたといいます。さらに悪いことに夜9時まで家族は帰ってこないと。「よかったら、これからぼくんちに、ごはん食べにおいでよ。」曜日ごとのショートストーリー仕立ての一冊は、いろいろな人間模様を料理とともに堪能できます。

実はいま全国の図書館では「りんごの棚」というのが広がりつつあります。誰もが読書を楽しめるようにバリアフリー対策をとられた本が集められたコーナー。文字が大きかったり、点字が付いていたり、わかりやすい言葉で書かれていたり。

気軽に立ち寄りたくなる場所、りんごの木とりんごの棚。なんだか縁を感じる一冊でした。

児童書おすすめ(10月24日)

書名 :『こどもモヤモヤ解決BOOK』

著者 :熱海 康太/著

出版社 :えほんの杜

--------------------------------------------------------------------

「学校に行きたくないよ」「なんで勉強しなくちゃいけないの?」「言いたいことが上手に言えない」「SNSやゲームがやめられない」など、モヤモヤする悩みを一人で抱えていませんか?親に言いたくない、誰にも相談できない、でも自分一人ではどうしたらいいかわからない。そんな時に助けてくれるのがこの本。1つの悩みに対して3つの解決策が提案されているので、自分にあった解決方法が選べます。1つだけでもいいし、3つ全部やってみてもいい。解決策をヒントに自分で考えてもいいのです。一人一人性格や環境も違うから正しい答えというのはありません。解決の糸口となるものを見つけて自分にあった方法を実践してみてください。悩んで心や身体が疲れた時には、各ページについているもふもふした動物のかわいい写真を見て癒される、という使い方もおすすめです。

みんなの悩みがスッキリ解決する手助けとなりますように!

児童書おすすめ(10月17日)

書名 :『虹いろ図書館のへびおとこ』

著者 :櫻井とりお/文

出版社 :河出書房新社

--------------------------------------------------------------------

家庭の事情で転校したほのかは小さなことからいじめにあい学校に行けなくなりました。町をさまよっていたら、ある建物を見つけドキドキしながら入ると…。そこは図書館でした。平日に子どもだけでも特に何も言われません。次第に図書館の人や同じく不登校の男の子と交流するようになり、ほのかは自分の居場所を見つけました。 ところがある日、図書館見学のため担任の先生がクラスメイトを連れてくることが分かり…。 図書館には多くの人がやってきます。中には事情を抱えた人も。ほのかは様々な人を見て、関わっていくうちに多様な価値観を知り成長していきます。 この本にはたくさんの児童書が紹介されています。それを読むとさらに自身の世界が広がりますよ。さて、先生とクラスメイトがやって来て、ほのかがどうなったかと言うと…。図書館は利用者の秘密を守ります。

児童書おすすめ(10月3日)

書名 :『だれもしらない小さな家』

著者 :エリナー・クライマー/作 小宮 由/訳 佐竹 美保/絵

出版社 :大日本図書

--------------------------------------------------------------------

自分だけのお気に入りの場所があるって、素敵ですよね。みなさんは、どんな場所を思いうかべますか?

このお話は、大きなマンションにはさまれた、小さな家の物語です。誰も住んでいないその家は、ずっと埃をかぶっています。いろんな人が家を見に来ますが、結局誰も住むことはありませんでした。

小さい家をよくのぞいていたアリスとジェーンは、ある日、ドアに鍵がかかっていないことに気が付きました。

おそるおそる中に入った二人は、家のなかでおうちごっこを始めます。途中で近所に住むオブライアンさんも加わり、三人でクッキー屋さんをしていると、そこに大屋さんが怒鳴りこんで来て…。

とってお

児童書おすすめ(9月26日)

書名 :『ナージャの5つのがっこう』

著者 : キリーロバ・ナージャ/ぶん 市原 淳/え

出版社 :大日本図書

--------------------------------------------------------------------

ロシア生まれのナージャは、小学1年生の女の子。両親の転勤をきっかけにイギリス、フランス、アメリカ、日本。5つの学校に通うことになります。

環境が変わるとガラリと変わるものは?」答えは「ふつう」だと大人になったナージャは言います。授業で使うノートや筆記用具、教室の机やいすの並び、お昼ごはんの食べ方など「なんでこんなに違うの?」と驚くことばかり。転校するたびに、今まで「ふつう」だと思っていたことが通用しなくなってしまうのです。不思議だらけの学校生活の中で、ナージャは世の中にはいろんな「ふつう」があって、いい、悪いじゃなく「違い」があるだけなのだと発見します。

皆さんは「多様性」という言葉を聞いたことがありますか。自分の「ふつう」が他の人にとっての「ふつう」ではないと知ることが、多様性を知る第一歩です。一人で、親子で、そしてお友達と一緒に。この本を読めば、多様に広がる世界の扉が開くかもしれません。

児童書おすすめ(9月17日)

書名 :『三つ編み』

著者 : レティシア・コロンバニ/作 クレマンス・ボレ/絵

出版社 :アンドエト

--------------------------------------------------------------------

巷ではインド映画が流行っています。私が観た作品は、善と悪との闘いや差別が描かれており、最後には悪者は滅び、善良な市民は平和を取り戻す話でした。

映画の余韻も覚めやらぬ日、児童室で目が合った本、それが『三つ編み』です。インドにおけるカースト制度の中で、身分による差別と闘う母と娘の長い旅の物語。子どもが学校に行く。大人が就きたい仕事に就く。それがいかに困難なことか。命をつなぐにはどうしたらいいか?二人は神への祈りを礎にした勇気ある行動で、差別を乗り越えていきます。

彼女が捧げた三つ編みは「かつら」として誰かを笑顔にすることでしょう。本を開くと飛び込むピンクのペイズリーは、母スミタの服の柄。それは生命の樹を意味しており、母の強い思いが重なります。

児童書おすすめ(9月12日)

書名 :『お米ができるまで』

著者 : 岩貞 るみこ/作 武田 美穂/絵

出版社 :講談社

--------------------------------------------------------------------

「米」という漢字は、米作りに88(八十八)もの手間がかかることからこの漢字になったと言われています。……という話を授業などで聞いたことはありませんか?88もやらないといけないことがあるなんて、考えるだけでとても大変そうですが、お米作りって一体どんなことをするのでしょう。

この本は、新潟県の山の中にある田んぼでお米を作っている農家さんの1年間に密着した物語です。お米作りのスタートは、田植えではなく苗を育てる場所を作るところから始まります。先が読めない自然を相手に行われる米作りは、想像よりもはるかに大変なものでした。

9月は立派に育ったお米を収穫する稲刈りの時期です。普段何気なく食べているお米も、農家さんの大変さやお米への愛情を知ると、なんだかとてもありがたいものに感じます。

児童書おすすめ(9月5日)

書名 :『おとなと子どものための聖書物語』

著者 : セリナ・ヘイスティングス/文、

エリック・トーマス/絵、加藤常昭/監修

出版社 :フレーベル館

--------------------------------------------------------------------

皆さんは聖書を知っていますか? お正月には神社に行って、結婚式はチャペルで挙げて、お墓はお寺にある・・・、なんて人も多い日本では、聖書はキリスト教の本だと思っている人が多いかもしれません(自分はそうでした)が、実は違ってユダヤ教やイスラム教でも聖書を大切にしています。聖書は紀元前1,450年頃(およそ3,500年前)から1,000年以上もの間に、さまざまな人々によって書かれたたくさんの本をひとつにまとめたもので、その内容は歴史や詩、預言(神様のお告げ)などいろいろなことが書かれています。堅苦しく思われがちですが、意外とドラマチックに書かれていて、実は結構面白いんです。1,900以上の言語に翻訳され、世界一のベストセラーとしてギネスブックにも載っている聖書。ぜひ、この本を読んで単なる宗教の本ではない聖書の世界に触れてみてください。

児童書おすすめ(8月29日)

書名

出版社

--------------------------------------------------------------------

ヨルは、ミリちゃんのおうちで暮らしている黒猫です。家の外に出たことがないヨルがある日出会ったのは、家の中で暮らしたことがない町のネズミ。ネズミは「よるって、まぶしくて、にぎやかで、おいしいもんだよ」とヨルに教えてくれます。「よるって、まっくらで、しずかで、ねむるものでしょ?」そう思っていたヨルを、ネズミは夜の町へ連れ出します。部屋の窓から見える小さな夜空しか知らなかったヨルは、初めて外の世界を知ることになるのです。 この絵本は、初めて外に出た猫のヨルの目線で夜の町が描かれています。暗い路地、大きな金色のお月様、にぎやかなレストラン。夜の町の冒険はとてもワクワクしてきます。夜がどう見えているのかはひとそれぞれ。あなたの思い浮かべる夜はどんなイメージですか?静か、それともにぎやか?この絵本を読んだ後は、いつもの夜も、少し違って見えるかもしれませんよ。

児童書おすすめ(8月22日)

出版社

--------------------------------------------------------------------

「アクティブ・ラーニング」は、社会に出て実際に使える力を付ける授業です。話をするときに「相手が理解しやすいように伝えること」は、日常の様々な場面で使えます。これからの社会を自分の意思で生きていくためには、自分で考え・人と話して・考えを深める経験が役に立ちます。 「アクティブ・ラーニング」で大事なのは、チームで取り組むプロセスです。知恵を出し合えば大きな力になります。人と語り合うことで、自分では気づかない・考えもしなかったことに出会う楽しさを知ることができます。「ハテナ?」を調べて情報を収集し、共に学びあうことで、アイデアが生まれ気づきを得られます。グループワークは共同作業。思うようにいかないときは、メンバーの長所を発見して組み合わせていく必要も出てきます。 一人ではできないことも、みんなの力を持ち寄れば上手くいく確率があがり、楽しい時間が過ごせます。一生使える「学び続ける力」を手に入れてください。

児童書おすすめ(8月15日)

出版社

--------------------------------------------------------------------

地域によりますが、一般的に8月13日から8月16日の4日間はお盆といって、ご先祖様の霊が帰ってくる期間だといわれています。これは、お盆が特別に感じられるお話です。 主人公のなっちゃんは、お盆におじいちゃんとおばあちゃんの家に行くのを楽しみにしています。なぜなら、おじいちゃんたちは本当かホラかわからない楽しいお話をしてくれるからです。なっちゃんは、おじいちゃんたちの楽しいお話とともに、田舎の夏休みを満喫します。そして、8月15日の盆踊りの夜には、なっちゃん自身が不思議な体験をするのです。天才ナメクジ、幻想的な田んぼ、かっぱのふしぎ玉と、不思議で楽しい話になっちゃんと一緒にひきこまれます。最後のお話には作者の願いが込められているので、ぜひ最後までお話を読んでみてください。

児童書おすすめ(8月8日)

創元社

-------------------------------------------------------------------------

川や海にはたくさんの石があります。大きかったり、小さかったり、丸かったり、角ばっていたり、赤かったり、青かったり、つるつるしていたり、きらきらしていたり…。実は、それらの石にはほとんどすべてに名前がついているのです。この本では、「石」と「岩」の違いや石のでき方などの石の基本的なことから、身近な川や海で見つけることができる石の名前とその種類、そしてその探し方を、写真やマンガをとおして分かりやすく知ることができます。この本を読めば読むほど石に親しみと興味がわいてくると思います。また、この本の最後には、持ち帰った石の整理の仕方や自分だけの石図鑑の作り方がのっているので、夏の調べ物・研究にもぴったりです。 この本を持って、きれいな石を探すために川や海へ行く。こんな一日もまた、いつもとちがった楽しさがあって良いかもしれません。川や海の新たな楽しみ方を教えてくれる一冊です。

児童書おすすめ(8月1日)

しょめい

書 名:13歳からの地政学

ちょしゃ

著 者:山本 孝幸

東洋経済新報社

-------------------------------------------------------------------------

皆さんは最近地球儀を見ましたか。私は小さい時見た記憶があります。この本の主人公は高校一年生と中学一年生の兄妹です。近所のアンティークショップで見つけた地球儀をきっかけに、その風貌からカイゾクと呼ばれる男性と知り合い、地政学(地理に注目して国の戦略や国同士の関係などを分析する学問)について、レッスンを受けることになるところから話が始まります。カイゾクさんはレッスンの中で、大国になれるかどうかは地理的条件に左右されることや、政治家にだまされないようにするためには、謙虚に周りのことを知る姿勢が必要であることなど、教科書やテレビでは出てこないことを話してくれます。筆者は国際政治記者として20年以上のキャリアを積み、世界40か国以上で幅広く取材された方です。この本を読んでから改めて地球儀を眺めたら、なるほどと思うはずです。

児童書おすすめ(7月25日)

わかっていないこと』

京都大学野生動物研究センター/監修

小学館集英社プロダクション

-------------------------------------------------------------------------

本やインターネットの情報には、たくさんの「わかっていること」が載っています。みなさんも調べものをする時、身近な道具を使って疑問を解決していると思います。 では「わかっていないこと」はどうしたら知ることができるでしょうか。この本の中にも、動物たちの「わかっていないこと」がたくさん出てきます。 キリンはなぜ声を出さないのか。ゾウの鼻はなぜ犬の何百倍も嗅覚が優れているのか。ユキヒョウはなぜ世界で一番高い所に住んでいるのか。チンパンジーとボノボ、見た目はそっくりなのに性格が全然違っているのはなぜか。 答えのないなぜ?を知る一歩は、仮説を立てて検証することから。もしかしたら…とあれこれ想像をふくらませながら、自由に楽しく読み進めてみて下さい。

児童書おすすめ(7月18日)

偕成社

-------------------------------------------------------------------------

2021年末時点、世界の難民の数は8,930万人、そのうちシリア難民は680万人。シリアは世界で最も多くの難民を出した国です。(UNHCR:国連難民高等弁務官事務所ホームページより)内戦で住めなくなったシリアを脱出した少女アーヤは、イギリスで難民認定を待っている時にバレエ教室を見つけます。アレッポで暮らしていた頃、バレエが大好きだったアーヤは、そこでの出会いから新しい生活を築いていきます。2021年末時点、世界の難民の数は8,930万人、そのうちシリア難民は680万人。シリアは世界で最も多くの難民を出した国です。(UNHCR:国連難民高等弁務官事務所ホームページより)内戦で住めなくなったシリアを脱出した少女アーヤは、イギリスで難民認定を待っている時にバレエ教室を見つけます。アレッポで暮らしていた頃、バレエが大好きだったアーヤは、そこでの出会いから新しい生活を築いていきます。

児童書おすすめ(7月11日)

くもん出版

---------------------------------------------------------------------------

人々の生活に役立つ「地図」。はじめて正確な地図が作られたのは約200年前、江戸時代のことです。商人だった伊能忠敬の調査隊が実際に日本じゅうを歩いて旅しながら測量し、地図を作りました。最近では地図のデジタル化が進み、Webマップやアプリを使ってスマホなどでいつでもどこでも見ることができます。地図はとても自由な読み物で、どこから読んでも構いません。歴史や産業、観光、防災、まちづくりまで、地図を読みとくと様々な情報が分かります。みなさんは、「決めておいた道順通りにやって来たのに、待ち合わせの場所でお友達と出会えなかった…」という経験はありませんか?この本には、そんな身近な疑問がクイズ形式で紹介されています。本からの学びを実体験と結びづけて考えることができるようになると、あなたの生きた知識となります。ぜひ、今年の夏は、地図をもって遊びに出かけてみましょう。

児童書おすすめ(7月4日)

~アメリカ~』

岩崎書店

---------------------------------------------------------------------------

今日は令和5年7月4日。日本では七夕まであと3日となりました。一方アメリカでは、連邦政府が定めた祝日「独立記念日」です。今から247年前の1776年7月4日にアメリカ独立宣言が採択され、翌年アメリカの国旗「星条旗」ができました。年代的に日本では江戸時代ごろの出来事です。各地で花火が打ち上げられたり、イベントが開かれたり、家族や友人とピクニックやバーべキューをしたり!アメリカではとても盛り上がる祝日の一つのようです。祝祭ひとつをとっても、宗教や民族によってそれぞれです。同じように暮らしや文化、考え方も多様なかたちがあります。さまざまに人やもの、情報が行き交う世の中で、世界と日本のつながりに目を向けてみてはいかがでしょうか。自分と異なる環境を覗いてみることで、新しい発見や自分自身との向き合い方も変わるかもしれません。

児童書おすすめ(6月27日)

シヴォーン・ダウド/著 越前 敏弥/訳 東京創元社紹介者

---------------------------------------------------------------------------

「ロンドン・アイ」とは、大観覧車のこと。この本は、そこで起こった事件を12歳の少年テッドが解明する物語です。テッドの家に泊まりに来たグロリアおばさんと息子のサリム。パパはおばさんのことをハリケーンと表現します。どういう意味か、質問しても答えは得られません。テッドの話は、いつもさえぎられてしまうのです。しかし、サリムは話を聞いてくれました。そんなサリムの希望で、ロンドン・アイに出かけることになります。姉のカットと3人で行列に並んでいると、見知らぬ男がチケットを1枚ゆずってくれました。乗ったことがないサリムにチケットを渡し、テッドとカットは地上で待つことにします。しかし、一周した観覧車にサリムの姿はありません。サリムはどこへ行ってしまったのでしょうか。謎を解く手がかりは、物語の中にあります。ほかの人と違うこと、親と子の考え方、家族や友人の気持ち、視点を変えると、いろいろなことが見えてきますよ。

児童書おすすめ(6月20日)

----------------------------------------------------------------------------

たとえば夏にお馴染みのかき氷。

約千年前は「削(けず)り氷(ひ)」といい、清少納言の『枕草子』

では「あてなるもの(高貴で上品なもの)」の一つとして紹介さ

れています。

冬に作った氷を氷室(ひむろ)に保管し、夏に氷をだすのには天皇

の命令が必要でした。削った氷には、樹液を煮つめた「甘(あま)

葛(づら)煎(せん)」というシロップをかけます。

これも一日がかりで100㏄ほどしかとれない希少なものでした。

平安時代のお菓子って食べてみたいけれど作るのが大変そう……

そう思ったあなた、心配ありません。

この本では今あるもので作りやすいようにアレンジした「古代

スイーツ」のレシピが、古典作品とともに紹介されています。

奥深い歴史がつまったお菓子はどんな味がするのでしょう。

古代スイーツを作って味わいながら、千年前の世界に思いを馳(は)

せてみませんか。

児童書おすすめ(6月13日)

----------------------------------------------------------------------------

物語の主人公は、100エーカーの森で暮らすクマのぬいぐるみ、ウィニー・ザ・プー。そう。みなさんご存知、クマのプーさんです。 この本は、プーが暮らす森の1年間の様子を描いた物語。優しくて、想像力が豊かで、ちょっぴりまぬけなプーの周りには、いつもゆかいな仲間たちがいます。 プーの仲間、ロバのイーヨーの大好物を狙う“べつのロバ”を探しに出る春。ナイル川の“ソース”を目指して(その“ソース”を食べられると思って)旅に出る夏。火を吹くドラゴンが現れると聞いて、みんなであたふたする秋。一面を雪で覆われた森に突然現れたペンギンとの交流を描いた冬。 プーと個性豊かな仲間たちの愛らしさとユーモアにあふれる温かい日常は、きっと読む人みんなの心を癒してくれます。ホッと一息つきたいときにオススメの1冊です。

児童書おすすめ(6月6日)

出版社

----------------------------------------------------------------------------

方言ってなんでしょう。方言はお年寄りが使う古くさい言葉だと思っていませんか。そんなことはありません。例えば、黒板にかいた文字や図形などを拭いて消す道具を「ラーフル」というところもあります。「ラーフルで消して」と言われても何のことだか分かりませんよね。また、「三角座り」とは体育の授業で両ひざを抱えて座る姿勢のことです。このように学校で何気なく使っている身近な言葉の中にも方言はあります。 この本は3章構成ですが、第1章では特徴のある方言をゲームにした「学校で使うことばゲーム」が掲載されています。友達や家族と一緒に挑戦してみませんか。続く第2章は「方言で都道府県めぐり」、第3章は「歌のなかの方言」。このように方言について親しみやすく工夫されたカラー図鑑です。

児童書おすすめ(5月30日)

出版社

----------------------------------------------------------

「正義は、ときとして人を傷つける。」この本の監修者、武庫川女子大学教授の押谷由夫さんの言葉です。「正義」は国語辞典では「道徳・道理に合っていて正しいこと。人が行うべき正しい道」などと定義されています。みなさんに身近な学校や家庭から、会社や政治の世界に至るまで、社会のあちこちで様々な問題が起きたときに、道理に合った解決策として様々な意見が出ますが、どの意見もなるほどなと思う点があったり、いずれの立場を取っても苦しいことがあります。この本では、みなさんの学校生活で起こりそうな「係の決め方」から、「死刑制度の是非」まで、幅広いテーマのジレンマ(板挟みの状態)を扱っていて、解決策が一つだけではない問題への取り組み方を学ぶことができます。

児童書おすすめ(5月23日)

アンナ・デスニツカヤ/絵

訳/岡根谷実里

出版社:

--------------------------------------------------------------------

毎日のお料理で使う野菜や肉や魚。あなたのお家ではどこで買いますか?今はスーパーやオンラインを使うことが多いですが、ほんの100~150年前までは、小さなお店が集まる「市場」で買い物をしていました。今でも世界中で市場が開かれ、さまざまなものが売られています。この本では12の国の市場を月ごとに紹介しています。1000年続いている市場もありますよ。それぞれの市場にどんな人がいて、どんなものが売られているのかじっくり見てみましょう。どのページを開いてもきっとめずらしいものが見つかるはずです。市場に行くときの持ち物や、買い物のときに知っておくと便利な言葉もわかりますよ。さがしものクイズのおまけもついています。読んでもながめても楽しい市場絵本です。

児童書おすすめ(5月16日)

出版社

--------------------------------------------------------------------

南沢中学校の陸上部では、3年生が引退する時に次のキャプテンを指名するのが決まりです。先輩から指名されたのは、足が速いわけでもなく、みんなをまとめるような人望があるわけでもない三雲真歩。なんで先輩が真歩をキャプテンに指名したのか、それは「真歩が成長しないと四百メートルリレーで全国大会へ行けないから。」という理由だそうです。キャプテンになるなんて考えてもいなかった真歩は「キャプテンって何したらいいですかあ?」と聞いてしまいます。先輩からの答えは「自分で考えろ、バカ!」でした。こうして先輩から受け取った「キャプテン」というバトンを後輩へ渡すまでの物語です。バトンを渡す側と受け取る側、お互いの気持ちを近づけないとバトンパスは上手くいきません。バトンをつなぐことの重みを感じてみてください。

児童書おすすめ(5月9日)

出版社

みなさんは自由帳を使っていますか。私が小学生の時は、休み時間になるたび、友人と一緒にイラストを描いていました。真っ白のページに何を描くか考える時、とてもワクワクしたことを今でも覚えています。線のない「自由帳」が生まれたのは1960年代。それから約60年経った今、私達にすっかりおなじみのノートとなっています。自分の自由帳は毎日見ることができるけれど、友人の自由帳をじっくり見る機会は中々ありません。この本では現役小学生から、かつて小学生だったみなさんの自由帳が紹介されています。イラストを描いたり、複雑な迷路を作ってみたり……自由帳の使い方は無限大!さあ、みなさんも自由帳を用意して、今の「自分」を思いっきり表現してみませんか。

児童書おすすめ(5月2日)

出版社

--------------------------------------------------------------------

主人公の万希奈は、学校が終わると放課後子ども教室に通っています。正しいと思ったことははっきりと伝え、堂々としているように見える万希奈ですが、仲良くしていた友達とギクシャクしたり、家では家族が毎日のようにケンカしていたりと、自分の居場所が無いことに悩んでいました。 子ども教室に通う高学年生は、万希奈・タヌ・健太・愛ちゃんの4人。転校してきてクラスになじめない、実はこわがりで傷つきやすい…。4人それぞれが、悩みを抱えながら過ごしていました。ある時、健太の提案で、皆で楽器を作り、演奏する目標を立てます。時に意見がぶつかりますが、楽器作りを通してコミュニケーションを取り、お互いにそれまで気が付かなかった一面を知っていきます。どこか後ろ向きな気持ちで過ごしていた万希奈が、仲間たちと心を通わせていく様子に勇気をもらえます。登場人物たちの成長を見て、読んだ人の心がちょっぴり明るくなるようなお話です。

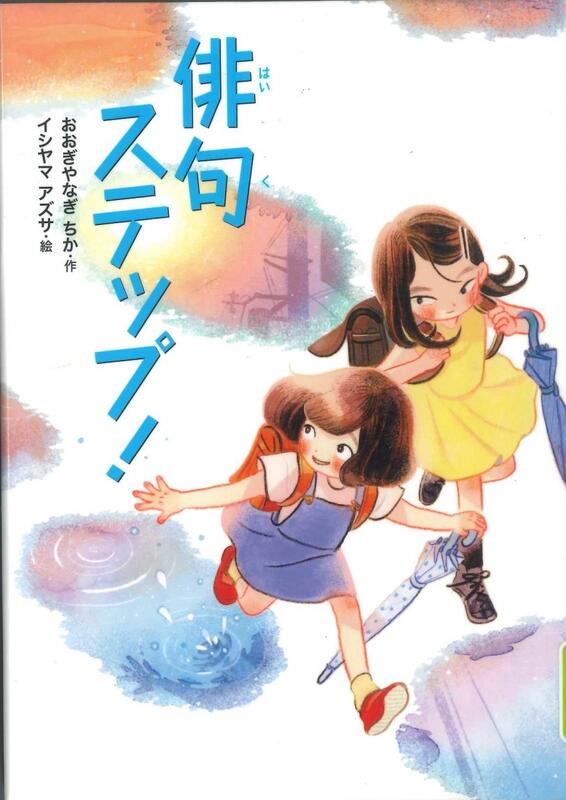

児童書おすすめ(4月25日)

出版社

--------------------------------------------------------------------

主人公の七実はひっこみじあんな女の子。七実にはあるひみつがありました。それは、クラスメイトのおばあちゃん、薫子さんと俳句をつくっていること。

ある日、七実のクラスに市の俳句大会で受賞した人がいることが発表されます。受賞したのは七実の句。しかし、その受賞者として発表されたのは優等生グループの早知恵さんで…?

俳句とは、「季語」という季節を表す言葉が入った五七五のリズム、十七音という短い文で作られた世界で一番短い詩だといわれています。

少ない言葉に思いをこめる俳句を作ることを通じて、七実は自分の気持ちを人に伝えることが出来ようになっていきます。

物語の中で、『俳句は、感動したことや思ったことを、素直に出せばいいんだ。』と書かれています。みなさんも俳句をつくって自分の気持ちを素直に伝えてみませんか?

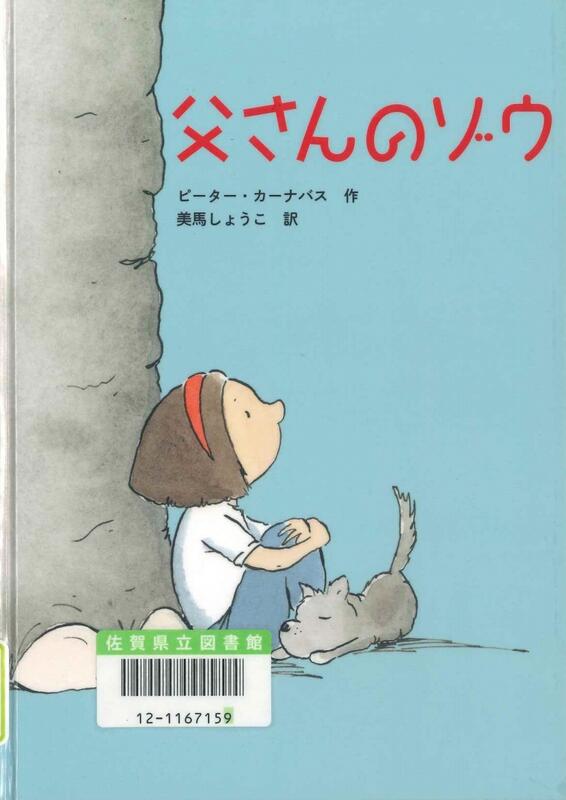

児童書おすすめ(4月18日)

美馬 しょうこ/訳

出版社

--------------------------------------------------------------------

主人公の女の子オリーブは自分だけに見えるゾウが悩みの種。

ゾウがいるとお父さんはいつもうわの空。

オリーブが楽しみにしている自転車の修理も手につきません。

代わりにおじいちゃんが彼女のお世話をして、色んなことを教えてくれます。

ある日、学校で『古くてすばらしいもの』を発表することになり、オリーブは自転車について発表したいと考えましたが、修理は一向に進みません。

そこでオリーブは、親友とおじいちゃんにお父さんが長く悲しんでいること、オリーブにはそれがゾウに見えることをうちあけ、ゾウを追い払う計画を立てましたが…。

人の気持ちや感じ方を変えるのは難しいことですよね。けれど、あなたの優しさや思いやりで、人が物事や出来事に対して抱く、気持ちや感じ方は変わっていくのかもしれません。そんな風に、登場人物の気持ちの変化が感じられるお話です。

この本を通して、周りに悲しんでいる人がいたらどうするか考えてみてください。

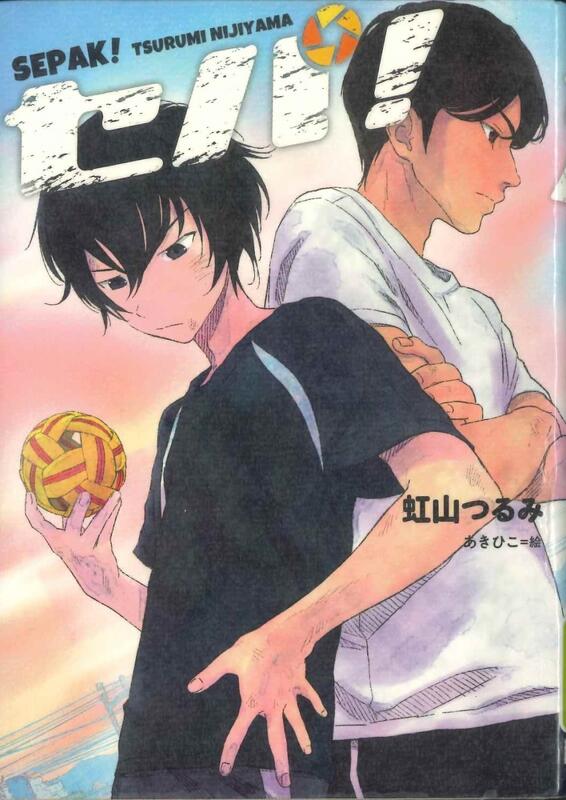

児童書おすすめ(4月11日)

出版社

--------------------------------------------------------------------

皆さんは「セパタクロー」を知っていますか?

セパタクローは東南アジアで人気のスポーツです。キックやヘディングで、相手コートに穴の開いた小さなボールを返し合います。ルールはバレーボールと似ていますが、サッカーのように腕や手を使うことは反則、バドミントンと同じ大きさのコートで主に3対3で試合を行う、少し日本では馴染みの薄いスポーツです。

ひきこもりの中学生・翔(かける)は、優秀な兄への劣等感から、自分の殻に閉じこもっていました。そんな中、ひょんなことからセパタクローと出会い、仲間たちと過ごしていく中で彼は自分の殻を少しずつ打ち破っていきます。

劣等感や、人との気持ちのやり取りにもどかしさを抱える翔の姿に、読んでいてつい自分の姿と重ねてしまう人も少なくないはず。そんな彼が、セパタクローを通して自分に打ち勝っていく終盤の熱い展開は、目が離せません。

この春、何か新しいことを始めてみたいあなたに、おすすめの1冊です。

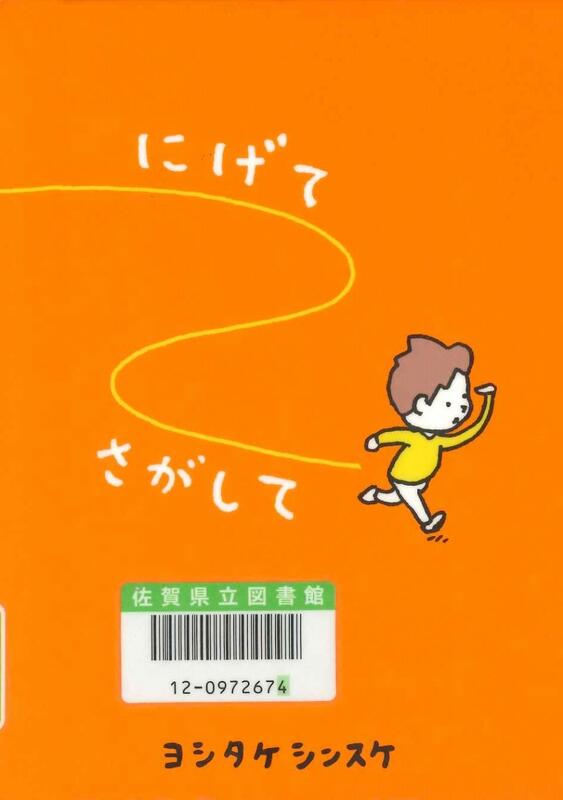

児童書おすすめ(4月4日)

出版社

--------------------------------------------------------------------

この世界には「足の速い人」「絵が上手に描ける人」などいろんな人がいます。人がたくさんいれば「想像力を使うのが苦手な人」もいます。

想像が苦手だと、自分のしていることが、相手をどんな気持ちにするのか気付けません。だから、ひどいことを言ったり、したりします。そういう時は自分を守るために、その場から逃げる。逃げることは、はずかしいことでも、悪いことでもありません。自分を守るためだから。

「やさしい人」もたくさんいます。あなたを「守ってくれる人」あなたのことを「分かってくれる人」あなたと一緒にいて「楽しいと思ってくれる人」は必ずいます。探していると出会うことができます。

毎日過ごしているなかで、何かに「少し大変だな…と思っている人」に、ヒントになる本かもしれません。すてきな何か、すてきな誰かに出会えますように。

児童書おすすめ(3月26日)

出版社

--------------------------------------------------------------------

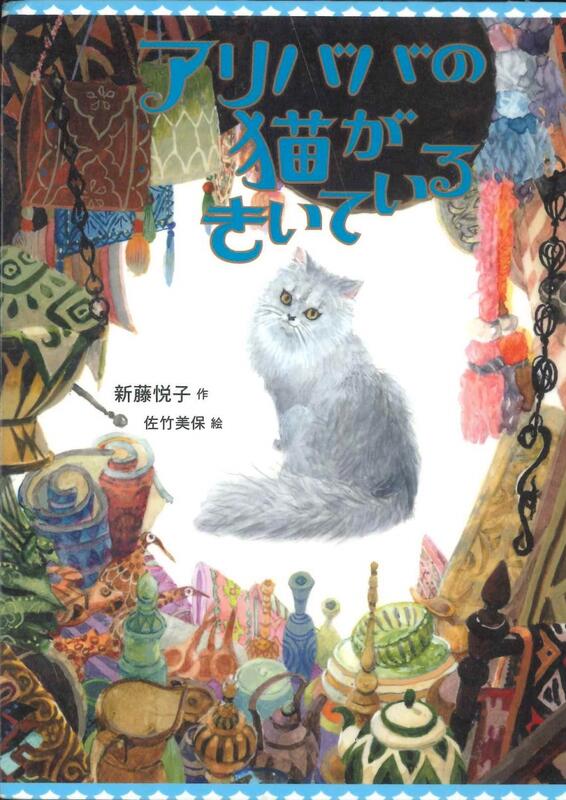

ペルシャ猫のシャイフは、人と物の言葉が分かる特別な猫です。ある日、飼い主のアリババさんが海外出張に行くため、民芸品店を営む石塚さんに預けられることになりました。

その晩、不思議な話し声を聞いたシャイフは、それが民芸品の声だと気づきます。物の言葉が分かるシャイフもおしゃべりに加わり、イランのタイルやアフガニスタンのグラス、ペルーの人形など世界中から集められた民芸品たちの身の上話を聞くことに。しだいに民芸品たちと心を通わせるようになったシャイフは、彼らの願いを叶えようと奔走するのですが…。

あなたの回りにも世界を旅してきた民芸品はありませんか?民芸品が生まれた場所や時代に想いを馳せることで、世界はつながっているのだと感じることができます。

民芸品を通して、物を大切にする心が育まれるとともに、国際理解が深まる一冊です。

児童書おすすめ(3月19日)

出版社

--------------------------------------------------------------------

野原の好きな“のはらおばさん”は、子どもたちを集めて、みんなで野原を歩きながら草花の話をしようと、のはらクラブのポスターを作って木にかけておきました。

次の日、近くに住むのんちゃんという女の子を連れてポスターの場所に向かうと、7人の子どもたちが集まってくれていました。

さっそく野原を歩いていると、生えている草花たちを見て、それぞれの子どもたちが詳しく説明をしてくれます。どうしてそんなに詳しいのかというと、のはらクラブの子どもたちは実は…。

草花の知識が学べ、遊び方も楽しめる一冊です。子どもたちの正体も草花の名前にヒントが隠されているのかも!?想像しながら読んでみてください。

暖かくなり外に出かけたくなる季節になってきました。お散歩しながら身近な草花について、友達や家族と話をしてみませんか?

児童書おすすめ(3月12日)

出版社

--------------------------------------------------------------------

柳宗悦という名前を聞いたことがあるでしょうか。

柳宗悦は、大正から昭和にかけて、それまで誰も気付かなかった物に美を見つけ広めた人です。

学生時代に雑誌『白樺』を創刊し海外のアートの紹介をしたり、自らも執筆していた柳は美しさにとても敏感でした。

ある時、朝鮮の素朴な壺に魅力を感じたことをきっかけに、日本の名もない職人が作った器や織物、染物など普通の人々が普段使いする物に独特の美しさがある事に気が付きました。

その後、日本を巡り各地の美しいと思うものを集め、それらを民芸と呼び美術館をつくり世に広めました。

特に、アイヌや沖縄の民芸に対しては尊敬の念と、何としてもその文化を守りたいという強い思いが感じられます。

柳が見つけた美、いつまでも大切にしたいものです。

もしかしたら普段身近に使っている物にも美が隠れているかもしれません。自分だけが感じる美しさを探してみるのもいいかもしれませんね。

児童書おすすめ(3月5日)

出版社

--------------------------------------------------------------------

突然ですが、みなさん漢字の勉強は好きですか?私は漢字を覚えるのは好きでしたが、同じ漢字を何回も書く宿題は嫌いでした。みなさんの中には、漢字が苦手な人もいるのではないでしょうか。

今回紹介するこの本は、学校で習う漢字とはちょっと違う、「そんなのどこで使うの?」と言いたくなるような漢字の本です。普段はカタカナやひらがなで書いている虫や魚の名前、さらには国の名前まで。実は世の中のいろんなものに漢字があるんです。本を読み終わったら、身の回りの物の漢字が気になること間違いなし。気になったら辞書で調べてみましょう。本当にいろんな漢字があるんですよ。では、最後に問題です!

「赫拉克勒斯大甲虫」

何かの呪文のようなこの漢字、一体何の虫のことだと思いますか?ヒントは、格好いいツノをもつ、大きな夏の虫。答えが気になる人は、ぜひ本を読んでみてください。

児童書おすすめ(2月26日)

出版社

--------------------------------------------------------------------

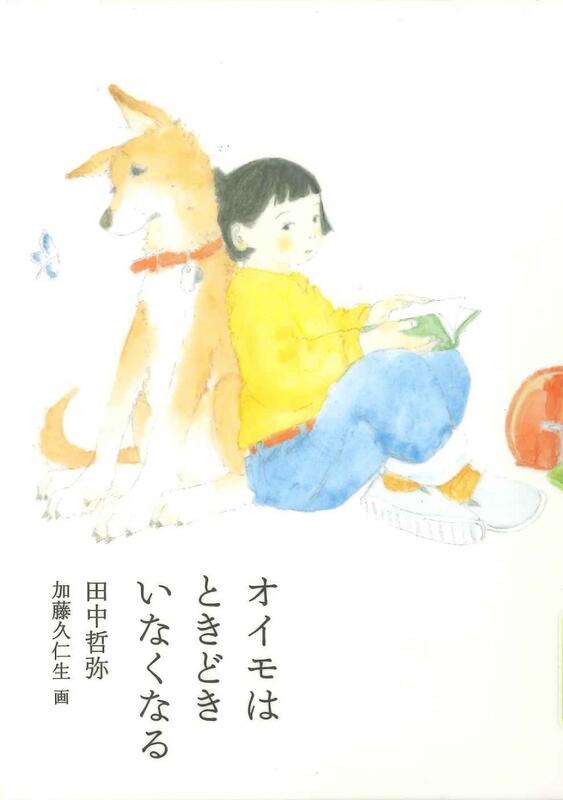

小学3年生のモモヨにとって、茶色くて細くてちょっとくさい犬のオイモはかけがえのない存在です。オイモはときどきいなくなります。いつもは暗くなる前に帰ってくるのに、その日は夜になっても帰ってきません。心配しているのはモモヨだけ。みんなはなぜか気にしていません。モモヨは帰ってこないオイモを探しに出かけますが…。

テンポよくユーモアのある文章と絵本のようにたくさん挿絵があるので、本を読むことが苦手な人にもおすすめです。絵を描いているのは『つみきのいえ』でアカデミー賞短編アニメーション賞を受賞した加藤久仁生さんです。優しい色使いの挿絵がとても素敵です。

食いしん坊でひょうきんなモモヨですが、じつは頭の中でいろいろな事を考えています。モモヨの夢なのか現実なのかよくわからないふわふわしたところを感じてみてください。読み終わると、オイモがすぐそばにいたような気持ちになり、こころが温かくなる1冊です。

児童書おすすめ(2月19日)

出版社

--------------------------------------------------------------------

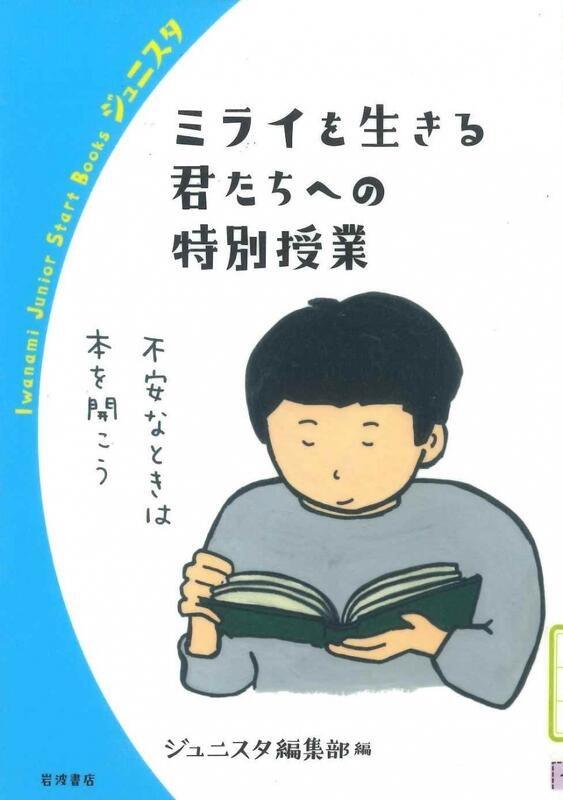

「今の中学生は、実はとても忙しい。」

冒頭の一文です。授業のあとに部活動・塾・習い事、それから宿題、もちろんご飯やお風呂だって。なにも部活動・塾・習い事をしている人だけが忙しいわけじゃないですよね。

人には何かしらの事情があって時間なんてあっという間に過ぎていませんか?

自分たちの状況や気持ちを分かってくれている本なら、ちょっとめくってみようかな…そう気にしてくれたあなたへ。

この本は、大人になることへの不安や、進路、いじめ、生きづらさなどがテーマです。

元アイドルの作家や、新聞記者、俳優・声優、フォトジャーナリスト、エッセイスト・タレントといった方々が、実際に東京の中学校で行った授業をまとめてあります。

好きなところから読み始めればいいですよ。その方が目にした光景、悩み、そして今。十人十色で、思いもいろいろ。でも、すーっと心に伝わりました。そして好きになりました。

あなたより少しだけ長く生きている大人たちの特別授業です。

児童書おすすめ(2月12日)

出版社

--------------------------------------------------------------------

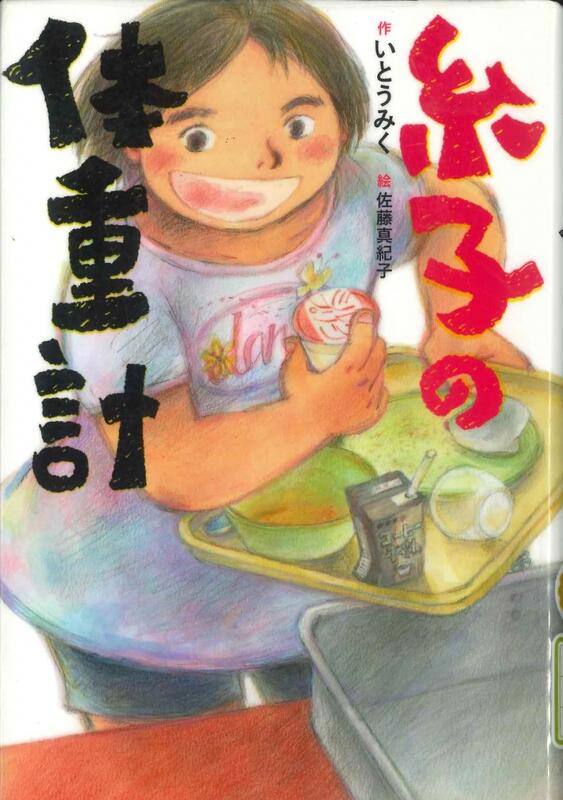

おいしいものを食べることが大好きな糸子が、給食のおかわりをめぐってからかわれた転校生をかばったことで、なぜか一緒にダイエットをするはめになります。

教室に集うのは、考え方も家庭環境も、大切なものも違う友だちです。

大柄だけど自分に自信のない高峯さん。人に裏切られる怖さを知っている少し大人びた町田さん。その町田さんに憧れて、顔色をうかがってしまう坂巻さん。親との関係に悩んでいるけれど、てきとーにふわふわと生きていこうと思っている滝島くん。

がさつでずうずうしい糸子ですが、人一倍友だちを見ています。そして、まっすぐな言葉と行動で、みんなの気持ちを前向きにしてくれるのです。

みんなと仲良くすることは、正しいことだけれど難しい。そう感じている人に読んでほしい一冊です。

そして、この本の続き、糸子たちの卒業までの物語もあわせておすすめです。

児童書おすすめ(2月5日)

出版社

--------------------------------------------------------------------

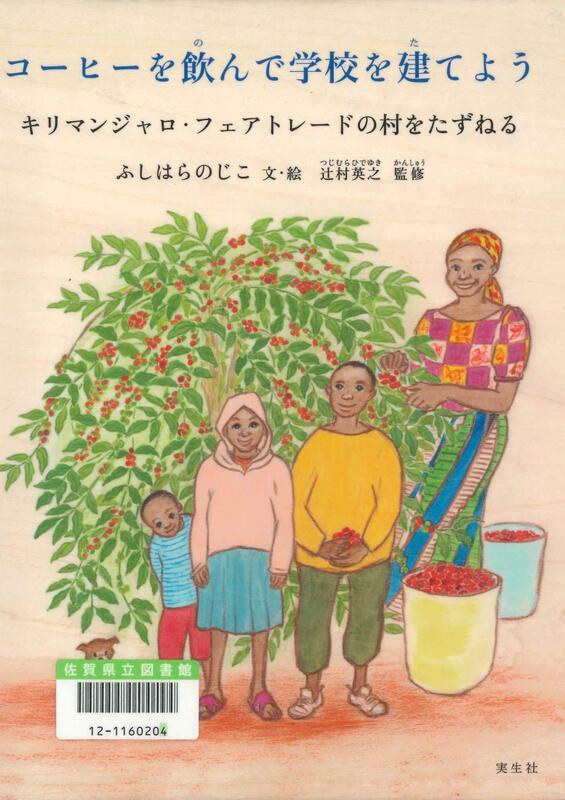

アフリカのキリマンジャロ山にあるルカニ村は、コーヒー栽培に適した土地といわれるコーヒーベルト地帯(赤道を挟んで、それぞれ南北25度の間)にある世界有数のコーヒー産地です。

この村では、赤ちゃんが生まれるとコーヒーの木を植える習慣があります。学校に入る頃には花が咲き実がなり始め、成人する頃には安定した収穫で暮らしを支えてくれます。人とコーヒーは共に成長し一生を過ごすのです。

ある時期、世界的にコーヒーの値段が下がり、村の暮らしが危機に見舞われました。これを救ったのが日本人によるフェアトレード支援でした。皆さんは、このフェアトレードという言葉を知っていますか。フェアは公正、トレードは貿易を意味し、途上国の暮らしを守り自立を支援する仕組みです。

私たちは食べ物をとおして世界とつながっています。作っている人の顔を思い浮かべれば、皆さんにも世界のいろいろな仕組みが見えてくるはずです。

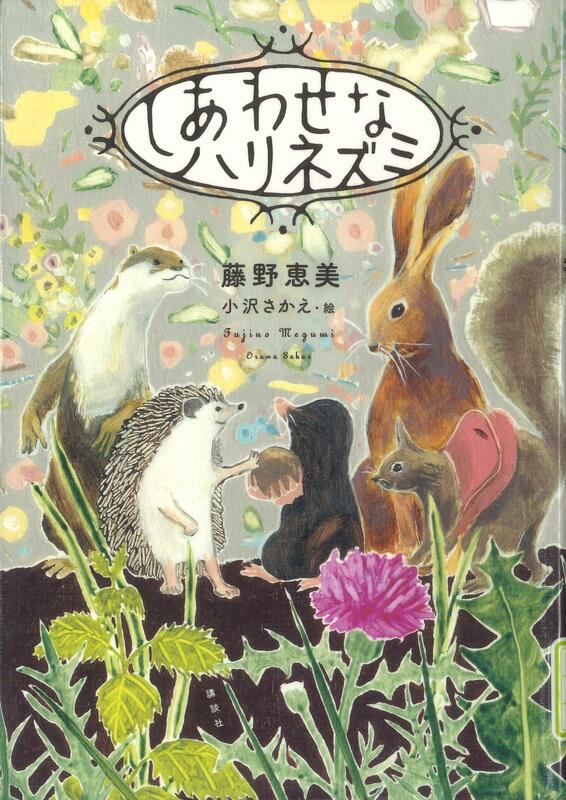

児童書おすすめ(1月29日)

出版社

--------------------------------------------------------------------

ハリネズミは、考えることが大好きで、思った言葉をそのまま口に出してしまいます。その言葉は相手を傷つけ、皆にさけられていました。けれども、自分の考えを変えるくらいなら、友達なんていらないと思っていました。

ある日、ハリネズミは引っ越してきたばかりのモグラと出会います。モグラは「食べられないし役にも立たない」どろだんごを作っていました。ハリネズミはなぜかどろだんごが気になってしまい、自分が作っている「食べられないし役にもたたない」ものと交換してもらいます。

一人が良いと思っていたハリネズミが、前向きなモグラと仲良くなっていくうちに、考え方や伝え少しずつ変わっていく、心の成長を描いた物語です。

相手の気持ちを想像するのは難しいことですよね。友達を思う気持ちを知ったハリネズミがどう変わっていくのか。ぜひ読んで確かめてみてください。

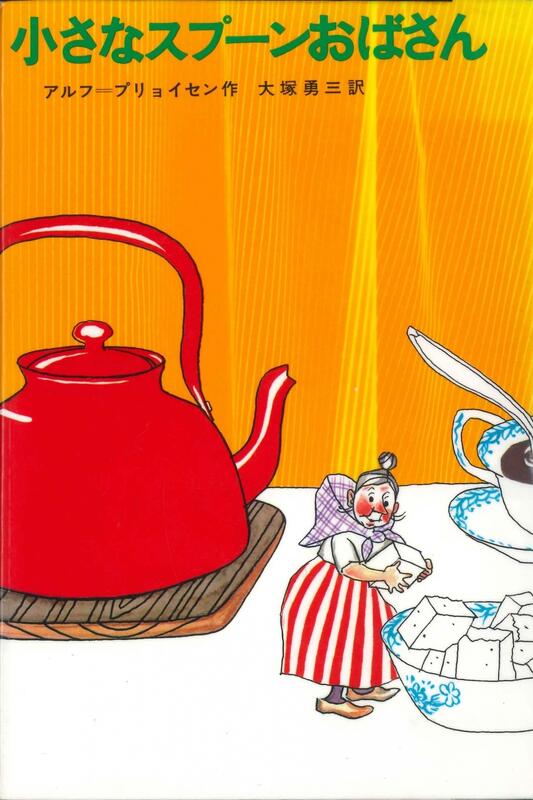

児童書おすすめ(1月22日)

ビョールン=ベルイ/画

出版社

--------------------------------------------------------------------

「もしも自分の体が小さくなったら…」誰もが一度は想像する魅力的なテーマです。体の小さな主人公が活躍するお話は、日本の昔話に『一寸法師』がありますし、西洋では『不思議の国のアリス』、『床下の小人たち』、少し古い映画でいうと『ミクロキッズ(1989年)』等、例をあげるときりがありません。

さて、この『小さなスプーンおばさん』はその名の通り、ある日突然ティースプーンの大きさになってしまうおばさんの物語です。おばさんのすごいところは、急に小さくなっても動じない大らかさ。「小さくなっちゃったんなら、それでうまくいくようにやらなきゃならないわね」と、動物に掃除をさせ(おばさんは小さくなったら動物と話せるようになります)、ネコの背に乗り雪道だって何のその。ついにはカラス会議に出席しておしゃれを競ったりします。

前向きで陽気なおばさんの小気味よいセリフ、ご亭主との愛嬌あるやりとりに、生きることの楽しさを教えてもらえる一冊です。

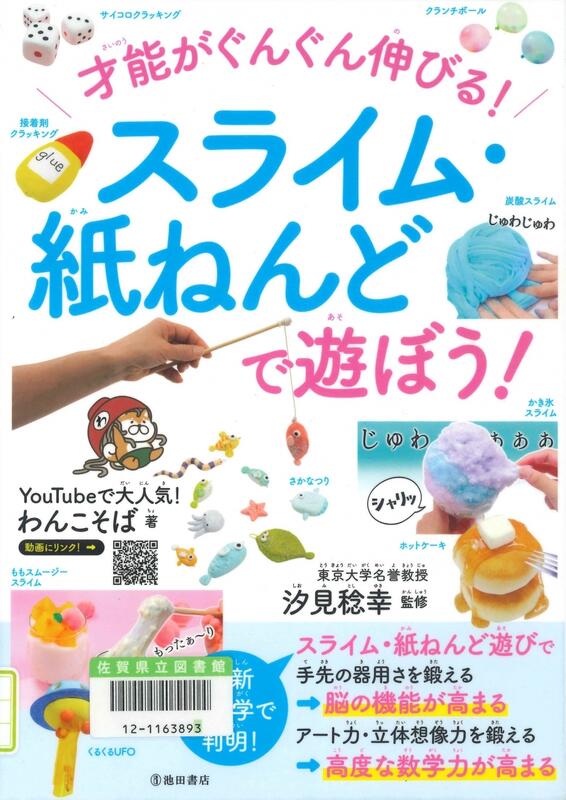

児童書おすすめ(1月15日)

出版社

--------------------------------------------------------------------

みなさん、スライムは好きですか?最後にスライムを作ったのはいつですか?スライムと言えば「液体のり」と「ホウ砂水」。この二つをかき混ぜると、もちもちとろ~り不思議な物体の完成です!

どうして、こうもスライムは魅力的なのでしょう。カナダの脳医学者ベン・フィールドらの研究によると、人間の手は、脳ととても深い関わりがある場所だそうです。手でスライムをこねまわすことで、脳もリフレッシュしているのかもしれませんね。じゅわじゅわ、シャキシャキ、たぷたぷ、この本をめくると、今すぐにスライムにさわりたくなってしまいます。最後に、スライムに必要なホウ砂などは、使い方を誤るととても危険です。注意点を理解したうえで、あなただけのスライムを作ってみてはいかがでしょうか♪

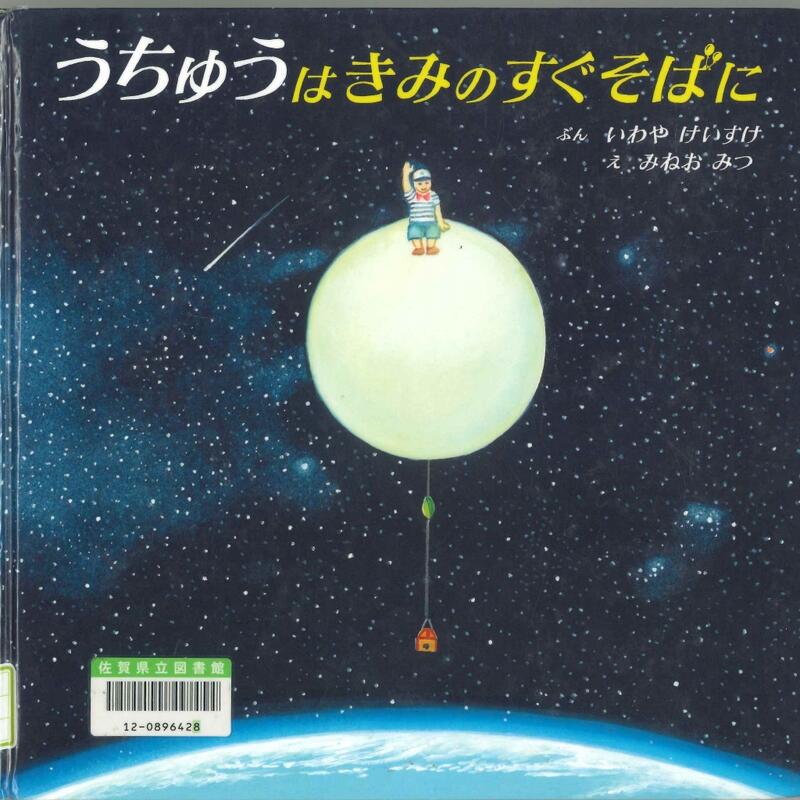

児童書おすすめ(12月25日)

出版社

--------------------------------------------------------------------

ある日の公園で、男の子が持っていた風船が手から離れ飛んでいってしまいます。風船は空へ昇っていき、ビルの上から町を見おろし、飛行機のそばをふわりと漂い、雲の中を突き抜け、ついに地球の形が分かる高さまでやってきました。

地上から100km、ここから上が宇宙です。

私たちは空の下で暮らしています。そして空の上には宇宙が広がっています。「どこまでが空で、どこまでが宇宙なの?」空を見上げると思いがあふれてきますよね。作者の岩谷圭介さんも「宇宙は遠いというのは思い込みではないか」という疑問から研究を始め、日本初の風船による宇宙撮影を成功させました。

上へと昇っていく風船の目線でこの本を読むと、地球と宇宙はつながっていると感じさせられます。子供の頃に宇宙への夢を抱いていた大人たち、そしていつか宇宙に行ってみたいと願う子供たちへ。『うちゅうはきみのすぐそばに』という言葉には、彼の思いが込められています。