2020年7月の記事一覧

4月19日のおすすめ

--------------------------------------------------------------------

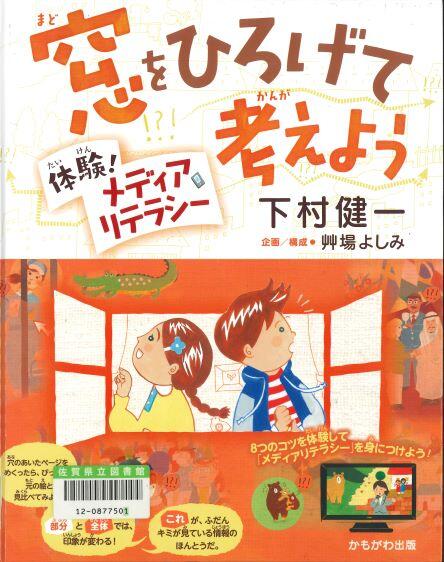

メディアリテラシーとは、新聞やインターネットなどのメディアから得た情報を、正しさを見極め、理解し、活用する能力のことです。これは大人になればだれにでも自然と身についている能力――ではありません! 流れてくる情報を正しく読み取るには練習が必要なのです。

この本は、わたしたちが見聞きしている情報が、実は全体のごく一部でしかないのだと、目で見てわかるように作られているのが特徴です。

ページを開くとテレビやスマートフォンが描かれています。その画面の部分には穴が開いていて、次のページの一部がまるで切り取られた絵のように見えています。

穴はわたしたちを取り巻く世界を覗き見る窓のようなもの。せまい窓からは限られた景色しか見えませんが、窓をひろげる=ページをめくることで、それまで隠れていたものが姿を現すのです。

本書をきっかけに、物事をいろいろな方向から考え、冷静に情報を受け取る習慣を身につけていきましょう。

4月12日のおすすめ

--------------------------------------------------------------------

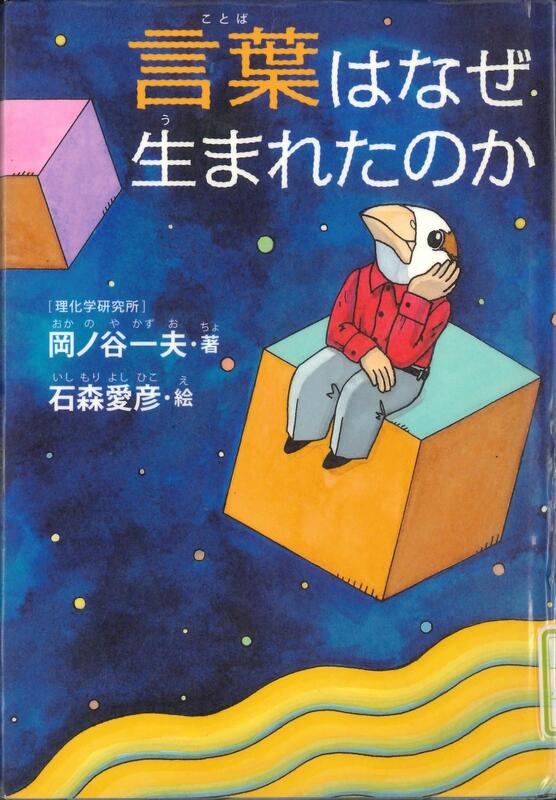

なぜ、人間だけが「ことば」を使うのだろう。作者はこのことを研究しています。飼っていた犬が子犬の頃「かわいいね」と言うと、毎回小声で「フフフーン」とまねするので、話せるようになるかもと思ったことがあります。

人間のことばと動物の鳴き声に共通する特徴(とくちょう)が、4つあります。

1.発声学習(声のまね)ができるのがオウムやイルカです。

2.デグー(ネズミ)の鳴き声には「意味(単語)」があります。

3.ジュウシマツの短い歌を組み合わせた歌作りは、文法と同じです。

4.集団の上下関係で鳴き方を変えるのがハダカデバネズミです。丁寧(ていねい)な 話し方は人と同じです。

「ことば」のヒントは赤ん坊の泣き方にありそうです。生まれたばかりのときは単調です。1カ月を過ぎる頃には「ミルク」「おしめ」と泣き方を変えて親に知らせます。さらに発声学習をして「ことば」を持ったと作者は考えました。

研究は「なぜ」と観察した気付きの積(つ)み重ねです。日常のなかに「なぜ」はあります。

4月5日のおすすめ

--------------------------------------------------------------------

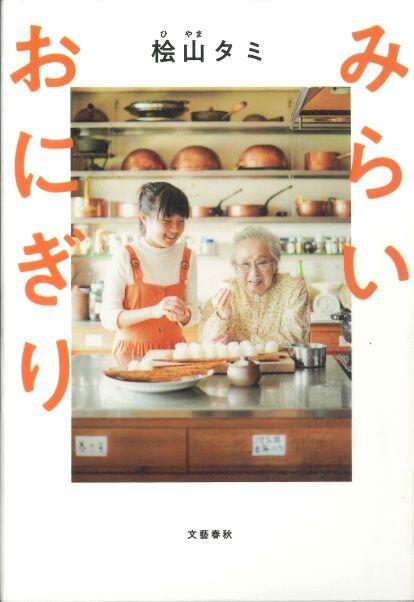

大正時代の最後の年に生まれた桧山タミ先生は、93歳。昔ながらの暮らしの知恵や家庭料理を、長年にわたって伝えてきました。「歳をとるのが楽しい」と毎日元気に暮らしています。

昨年の春、「料理を作る仕事のことを知りたいです。学校にお話に来てください」という小学生からの手紙がきっかけで、母校で授業をすることになりました。「自分の未来は、料理と同じ。わからないことを少しずつ知りながら、自分らしい味を見つけていけばいい」好奇心でいっぱいの子どもたちに、たくさんのお話をされました。そして、30分という短い授業では語りきれなかった先生は、このお話の続きを書くことにしました。

料理を仕事にするまでのこと、幸せや豊かさとは何かなど、人として大切にしていきたい言葉があふれています。

「おいしくなあれ」は魔法のことば。心のこもった料理をいただいた時には、「ありがとう」と感謝の気持ちを言えますようにと、タミ先生は願っています。