小中学生へおすすめ!

児童書おすすめ(5月1日)

出版社

--------------------------------------------------------------------

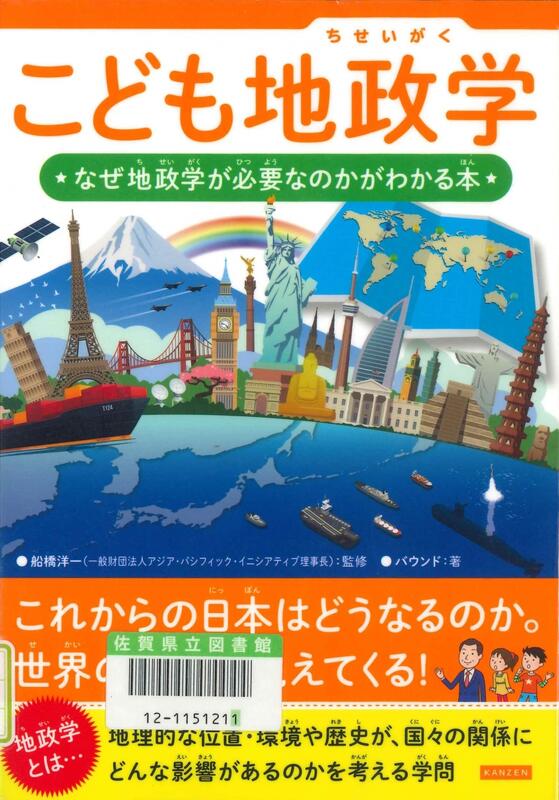

地政学とは、国々がともに平和と安定のために生きる知恵を学ぶことです。国際秩序が崩れるとき、平和が脅かされます。

世界の中で、日本はどんな特徴がある国でしょうか。国土は大きくありませんが、島国のため漁業等ができる排他的経済水域は世界6位の面積がある海洋国です。また食料や資源が足りなければ、貿易で不足を補ってきました。そして、国同士の位置が近い中国・韓国・ロシアとは国境問題を抱えています。

現代では、軍事による争いが中心だった時代から、経済力を武器にする時代に変わってきました。世界は超大国のアメリカ・中国を中心に動いていて、経済規模世界3位の日本は両国にはさまれています。

世界を正しく見ることが、日本の未来を考えることになりそうです。

児童書おすすめ(4月24日)

出版社

--------------------------------------------------------------------

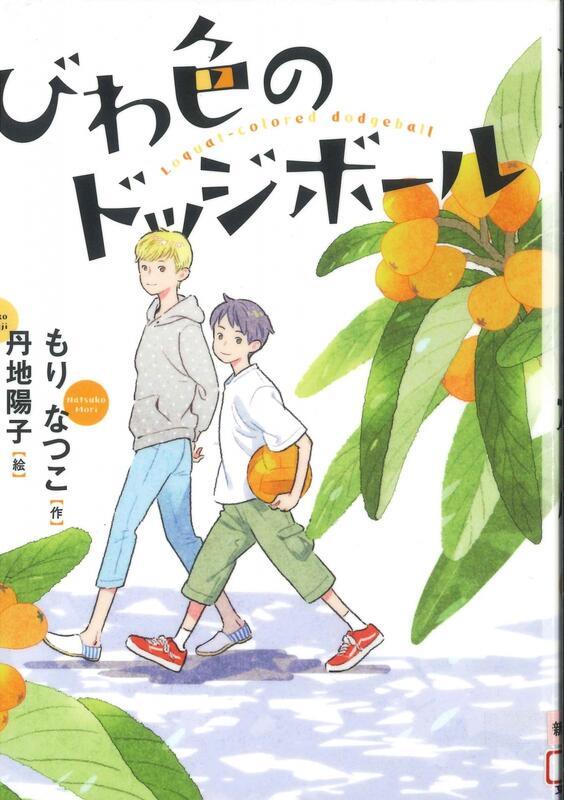

きっかけはたいしたことじゃない。でも胸の中がねばつくようないやな感じ。そもそもぼくは悪くない。クラスが勝つために一生懸命やっただけなのに!

お昼休みのドッジボールをきっかけに学校に行けなくなった翼は、桜島近くのまちに住むおじいちゃんを訪ねます。そこにいた従妹のまいちゃんは、同級生の言葉をきっかけに一時期不登校になっていました。まいちゃんに会って自分の言ったことがどれだけ人を傷つけたのか気付いた翼は、周りの大人たちの助けを借りながら一生懸命考えます。表面だけでない本当の「ごめんなさい」ってどうすれば伝わるのかな。

びわは翼のおじいさんの家で生産している果物です。翼とおともだちが本当の仲直りをして、おじいちゃんの作った甘いびわを一緒に食べられますように。

児童書おすすめ(4月17日)

出版社

--------------------------------------------------------------------

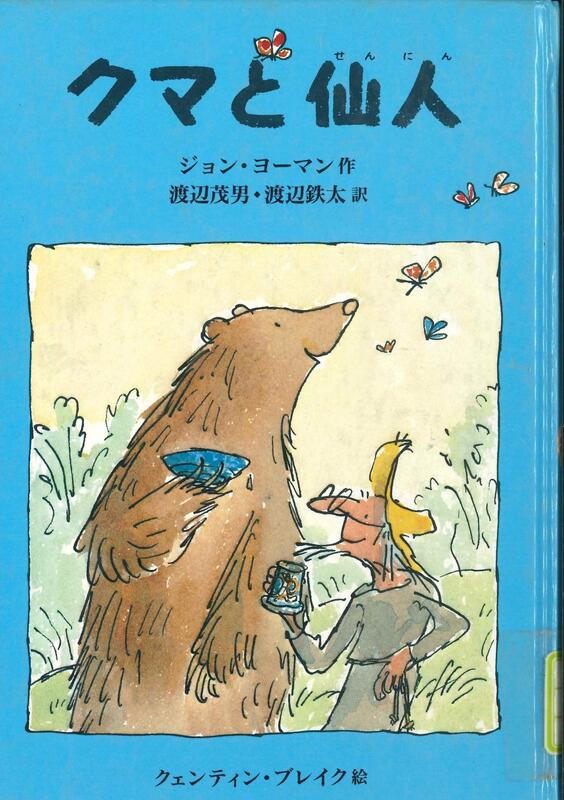

おひとよしでうっかり者のクマがへまをして、とぼとぼと歩いて行った森の先に待っていたのは、住み込みの生徒募集の看板でした。

教養ある仙人に誘われて、有能なクマになるべく弟子入りを決めたクマでしたが、授業の結果はさんざんなもの。舟こぎをすれば沈没し、料理の実習では顔もフライパンもすすだらけです。

すべてがそんな調子でうまくいかないのですが、クマはちっともへこたれることなく、全力で課題に立ち向かいます。

クマと仙人のユーモラスでとぼけたやりとりは、くすっと笑えて、新しい一歩を踏み出す勇気と元気をもらえます。

どこまでもマイペースなクマを応援しているうちに、「私らしく明日も頑張ろう」とエネルギーがわいてくる一冊です。

児童書おすすめ(4月10日)

出版社

--------------------------------------------------------------------

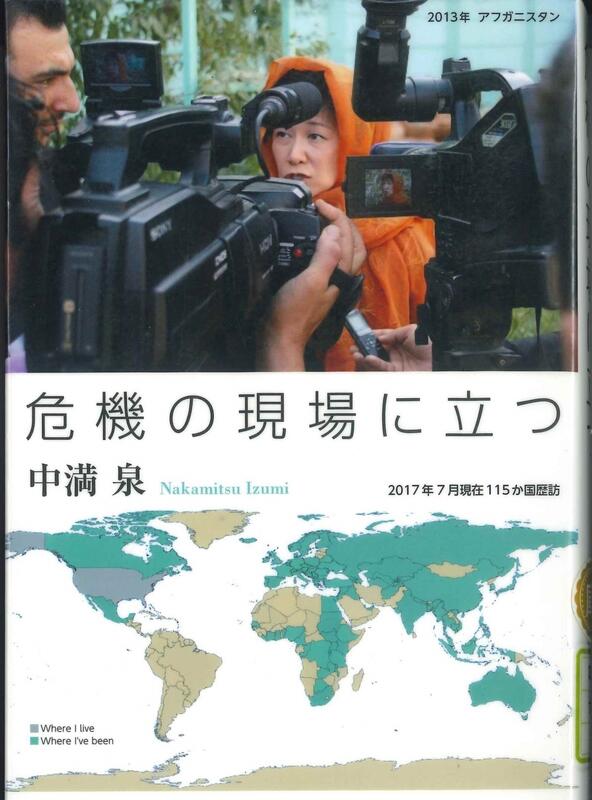

国連」「難民」「国際社会」などと聞いて、みなさんは何を思い浮かべますか?なんか難しそう、授業で習う言葉、など自分の知らないどこかのことのように感じるかもしれません。

この本は、国連で働くためには・・と言うハウツウ本ではありません。飛行機で数時間のところにある世界の出来事や、一人の日本人が選んだ仕事の一部、そして、彼女の人生をかいまみる本です。

検索さえすれば何かしらの答えが見つかる世の中です。では、自分の仕事は?どうやって世界と関わっていく?そう簡単に答えが見つからないこともありますよね。日本では「特別なこと」でも自分の周りではごく普通のことという中満泉さんの日常を通じて、あなたが自分の近い未来について、考えるきっかけになればいいなと思います。人生の当事者として、自分で考え、伝えていく力を培いましょう。

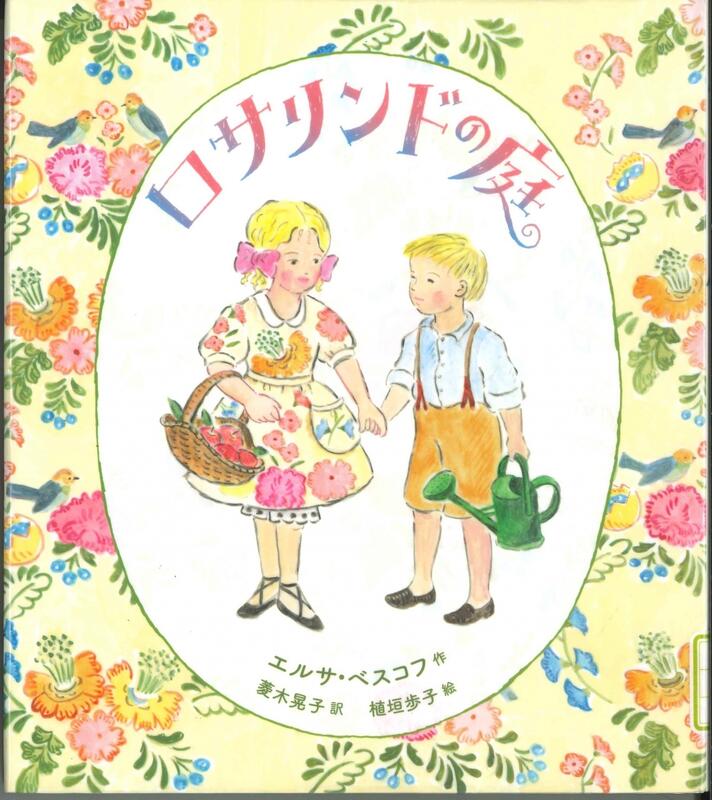

児童書おすすめ(4月3日)

出版社

--------------------------------------------------------------------

家にひとりでいるとき、みなさんは何をして過ごすでしょう。

ラーシュ・エリックは、お母さんとふたりで屋根裏部屋に住んでいます。病気がちなので、お母さんが仕事に行っている間はベッドで壁紙をながめて過ごします。壁紙には、めずらしい花がたくさん描かれていました。ひとりぼっちのラーシュ・エリックにとって、この壁紙をながめることだけが楽しみなのです。

ある日、お母さんが出かけると、壁に小さなドアがあらわれ、壁紙と同じもようのワンピースを着た女の子が出てきました。ロサリンドと名のった女の子は、壁紙の花にせっせと水をやります。壁紙の木にのぼったり、壁紙の鳥の卵で料理をしたり、ロサリンドと過ごすうちに、ラーシュ・エリックはみるみる元気になっていきました。

この本をとおして、ひとりで過ごす時間、友人と過ごす時間について考えてみてください。