小中学生へおすすめ!

12月26日のおすすめから

出版社

--------------------------------------------------------------------

貧しい不幸な男が、小さな家に8人の家族と住んでいました。ひと部屋しかない家の中は、男とおかみさんの言い争う声や、子どもたちのけんか騒ぎで割れんばかりです。狭さとうるささに耐えかねた男は、何か良い知恵はないものかと物知りのラビ(博士)に助けを求めに行きました。

ラビのアドバイスは、ひなどりと、おんどりと、がちょうと、やぎと、うしを家の中に入れて一緒に暮らすというものでした。正気のさたじゃねぇと思いつつも、素直に従った男を待っていたのは、てんやわんやの地獄の喧騒でした。

さて、男の悩みは解決されたでしょうか。

皆さんにも、心の持ちようで物事が違って見えたことはありませんか。感じる力を磨いていけば、身近な日常に隠れている幸せとたくさん出会えるかもしれませんね。

12月19日のおすすめから

出版社

--------------------------------------------------------------------

ある日、本屋さんの本の上に積もったほこりが小さなかたまりになり、「みゃう」と声を上げ、ねこが生まれました。店主のモシモさんは、ねずみに間違えられるほどの小さな子ねこによみがなサイズの小さな活字の呼び名から「ルビ」と名付けました。

モシモさんと本が大好きなルビは、モシモさんのお役に立ちたいと思い、看板ねこを目指します。トラのような食欲で朝食のミルクやトースト、ゆで卵を平らげたり、友達になった魚屋のねこのチップスと冒険に出かけたりして、体も心もどんどん成長していきます。

想像力が豊かでピュアなルビ、モシモさん、チップス、そして本屋のお客さんとの会話が優しい言葉でつづられていて、なんともいえない温かい気持ちになれる一冊です。皆さんもルビの成長を一緒に見守りませんか?きっとルビから元気をもらえますよ。

12月12日のおすすめから

出版社

--------------------------------------------------------------------

警察に、生き物の捜査を専門にする係があることを、みなさんは知っていますか。

この地球上には、かわいい動物や珍しい生き物がたくさんいます。その動物たちのなかには、法律に違反して日本に連れてこられたり、動物園や研究施設などから盗まれた動物たちがいるのです。

そんな動物たちを守り、保護するのが警視庁「生きもの係」の仕事です。この本に出てくる福原警部は、自然を愛し、大好きな動物たちを犯罪から守っています。国内はもちろん、ある時は外国にまで出かけて密輸を阻止することもあります。そんな「生きもの係」が実際に捜査した事件を紹介したのがこの本です。

福原警部は、みなさんに身近な生き物を大切にしてほしいとメッセージを送っています。そうすることが地球環境を守り、子どもたちの明るい未来につながっていくと考えているからです。

生き物とのつき合い方について、あらためて考えさせられる本です。

12月5日のおすすめから

出版社

--------------------------------------------------------------------

あなたは、将来結婚したい・すると思っていますか?あなたの近い将来のことです。昔はほとんどの人が結婚していました(したくないと思っていても)。今は「結婚する・しない」の自由も権利も両方認められています。

『婚学』結婚について学ぶ授業が、九州大学で行われています。20人の定員に250名が殺到するほどの人気です。婚学は、自ら思い描く人生を、切り拓いていく力を身に付ける授業です。仕事と同じように恋愛・結婚は大切な自分の人生だからです。

恋愛や結婚は「運次第」「相手次第」と思いがちですが、目標を設定し、やるべきことを考え、失敗してもあきらめずに修正・改善すれば目標は達成されます。

美人やイケメンでなくても大丈夫、第一印象が大切です。印象を決めるのは「笑顔の力」、そして何より問われるのは「人間関係形成能力」です。

自分の思い描く人生を、自分の力で実現してください。

こころぽかぽかおすすめえほん

11月28日のおすすめから

出版社

--------------------------------------------------------------------

みなさんは今、生まれ持った体の性別で制限されることなく、自分が着たい服を選べていますか?女性はスカートを、男性はズボンをはかなければならない場面に出くわして、疑問に思ったことはありませんか?

『ズボンとスカート』ではスコットランドのキルト(巻きスカート)をはじめ、たくさんの国で男性もスカートをはいていること、モンゴルやタイのヤオ族の女性たちが昔からズボンをはいていたことが紹介されています。女性がズボンをはく習慣の多かったアジアに対して、アメリカでは『せかいでさいしょにズボンをはいた女の子』のメアリーのように、女性がズボンをはいただけで逮捕されていた時代もあったようです。

今を生きるみなさんはどうか、「女の服」「男の服」ではなくて、「あなたの好きな服」を着てください。誰かに強制されることなく、誰もが自分らしい服を選んで自由に着られる、それが当たり前の世界でありますように。

11月21日のおすすめから

出版社

--------------------------------------------------------------------

グラタンが大好きで、いつもグラタンを作っているおばあさん。そんなおばあさんの家のグラタン皿には、不思議なアヒルが住んでいます。ある日、具合の悪いおばあさんのためにアヒルが呪文を唱え、エプロンの中からグラタンの材料を出してあげました。するとおばあさんは、アヒルが材料を出してくれるので、買い物にすら行かなくなってしまいました。自分に頼ってばかりのおばあさんに怒ったアヒルは、グラタン皿からピョンと飛び出して、おばあさんの家を抜け出します。

はたしてアヒルに新しい住処は見つかるのでしょうか?

自分の家にもしもアヒルがやってくるなら?と想像しながら読んでみると、いつもより少しだけ、物を大切にしたくなるかもしれません。独特なリズム感のある文章と優しいイラストに、おなかがすいてくるような、どこか温かい1冊です。

11月14日のおすすめから

出版社

--------------------------------------------------------------------

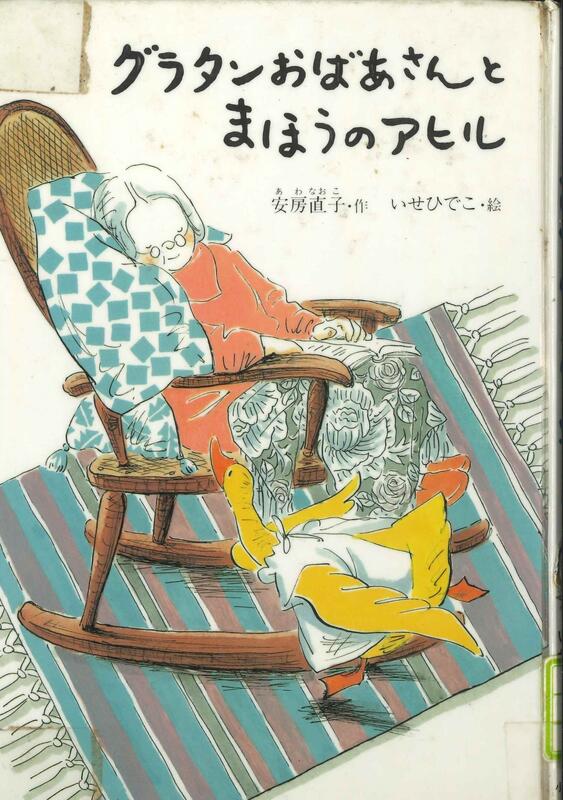

「この世でもっとも巨大なものを見つめていた目」、「泥の中からすみれ色を見つけた少年の瞳」など、タイトルを読むだけでも、とても好奇心をくすぐられます。

この『科学者の目』は、新聞の日曜版の子ども欄に1969年11月から連載され、1974年に出版されました。50年以上たった今でも古さを少しも感じさせず、科学への興味や科学者へのあこがれの気持ちを子どもたちの心に芽生えさせ続けています。

遺伝の法則で有名なメンデルは、家が貧しかったため働きながら研究を続けましたが、生きている間に認められることなく生涯を終えました。教科書で目にする偉人について、いいところばかりを紹介するのではなく、その人生には苦労や悲しみがあり、それでも諦めずに研究を続けた姿が、分かりやすい文章で書かれています。これから広い世界で頑張り、成長し続ける子どもたちへの、かこさんのあたたかいまなざしが感じられる本です。

11月7日のおすすめから

出版社

--------------------------------------------------------------------

令和3年10月4日に岸田文雄自民党総裁が第100代内閣総理大臣に就任しました。また、この記事が出る頃は、佐賀市長・市議会議員や衆議院議員の選挙が終わった頃ですね。

政治と聞いて、皆さんはどんなイメージがありますか?外国の政治家と会談したとか、不祥事があったとか、ニュースで見たり聞いたりすることはあると思いますが、何だか難しそうだし、自分に関係ないと思ってしまうことも多いかもしれません。

政治は数百万年前の人類が生き延びるために、リーダーやルールが必要になったことから誕生したそうです。それから人類の進化に合わせて、政治も進化してきました。

この本では民主主義・共産主義などの思想のことから、プロパガンダ(第2次世界大戦中にも行われた、大げさな情報などをわざと流して国民の意識をひとつの方向にまとめる宣伝のこと)についてまで、政治について分かりやすく学べる本です。

ニュースの見方が変わるかもしれません。

10月31日のおすすめから

出版社

--------------------------------------------------------------------

皆さんは「外来生物」という言葉を聞いたことはありますか?

「外来生物」とは、「人間の活動によって、もともとは住んでいない、別の地域に持ち込まれた生き物」です。

「アライグマ」「オオクチバス(ブラックバス)」「ウシガエル」「アメリカザリガニ」「セイタカアワダチソウ」など聞いたことがあると思いますが、これらは全て外来生物です。

外来生物は、その地域の生き物を食べてその数を減らしてしまったり、病気を持ち込んでしまったり、農作物を食べてしまったりと、様々な問題を引き起こして、環境を大きく変えてしまいます。

環境を守るためには、相手を知ることが第一歩です。

外来生物はどんな生物なのか、どんな問題があるのか、そして、自分には何ができるかを考えてみてはいかがですか。

この本は、名前のとおりゆる~く読めますが、しっかり分かりますよ。

10月24日のおすすめから

出版社

--------------------------------------------------------------------

人の言葉を理解できるオス猫のナナ。元は野良猫でしたが、交通事故で自分を助けてくれたサトルの飼い猫になります。しかし、どうしようもない事情により、飼い主のサトルはナナを手放さざるを得なくなります。新しい飼い主を探すため、2人は銀色のワゴンに乗って旅に出ます。

ちょっと小生意気な猫のナナ目線でストーリーが描かれていて、猫たちはこんな風に見ているのかと感じさせられます。

飼い主のサトルはいくつもの大変なことを経験しますが、常に前向きで大らかで優しい姿が印象的です。

旅では、サトルの友人達に会いに行きます。

遠く離れていても、自分のことを覚えていてくれる相手がいることがとても幸せなことだと気付かせてくれます。

果たして、ナナの新しい飼い主は見つかるのでしょうか。猫派の人はもちろん、犬派の人にもおすすめの心温まる物語です。

10月17日のおすすめから

出版社

--------------------------------------------------------------------

ひょんなことから『妖怪お悩み相談室』の相談員になった小学六年生のリカ。相談室のボスこと、ぬらりひょんのヤマや、ろくろ首のナツ先輩と一緒に、妖怪たちの日々の悩みに真摯に向き合っていきます。

相談員になってからしばらく経ったある日、リカは妖怪たちの悩みを一度に解決するために、妖怪パレードを計画することに……。

トイレの花子さんやメリーさんなど、みんなが知っているようなおばけや妖怪たちが登場します。妖怪たちにも私たちと同じように悩みがあります。アカナメのようにお風呂の垢を舐めるために、防犯カメラのついた家に入る方法を知りたい、といった妖怪らしい悩みから、旧校舎のヨジババのように、新校舎に行った妖怪たちにまた会いたい、といった私たちにも共感できる悩みまで。妖怪それぞれに多種多様です。

この本は、そんな妖怪たちの悩みを聴き、相談に乗っていく中で、相談員として、そして人として成長していくリカの物語です。

10月10日のおすすめから

出版社

--------------------------------------------------------------------

「おお,ロミオ,ロミオ,どうしてあなたはロミオ?」本書で一番目に紹介されているのは『ロミオとジュリエット』から、有名なこのセリフ。みなさんもどこかで一度は聞いたことがあるはずです。なぜシェイクスピアは没後四百年以上経った今でも愛されているのでしょうか。

その謎にせまるのがこの本です。人間の喜びや悲しみ、楽しみや悩みなど、心の動きを追及し続けたシェイクスピアの言葉は時に私たちを励まし、ふるい立たせてくれます。『ハムレット』、『リア王』、『ヴェニスの商人』その他にもシェイクスピアの名作はもりだくさん!さてどれから読もうかしらと悩んだ時に、気になる名言を見つけて作品を選んでみるのもおすすめです。

最後に私の一番好きなセリフを紹介します。「人生は歩きまわる影法師,あわれな役者だ……」気になる方はぜひ探してみてくださいね。

10月3日のおすすめから

出版社

--------------------------------------------------------------------

台風が去った後、ある村で直径1メートルくらいの穴が見つかりました。穴の底は見えません。「キツネの穴かな。」という人もいて、「おーい、でてこーい。」と若者は叫びましたが、何も返ってきません。石ころを投げましたがどこまで落ちたか分かりません。とても深い穴のようです。そこで、みんなは、穴に色々なゴミを捨て始めますが……

この本には「ショートショート」という、すごく短いけど、最後はあっと驚くどんでん返しがある小説14作が収められています。最後は、びっくりしたり、笑ってしまったり、怖くなってしまったり……

表題作「おーい でてこーい」も全9ページで、すぐに読めますよ。

また、この本は「SF」(サイエンス・フィクション:空想科学小説)の入門書にもおすすめです。この本をきっかけに、想像力膨らむSFの世界に飛び込んでみてください。

9月26日のおすすめから

出版社

--------------------------------------------------------------------

真ん中に穴(あな)の開いた切(き)り株(かぶ)みたいなお菓子、バウムクーヘンを食べたことがありますか。

自称“バウムクーヘンを愛する男子”颯太は、自分でバウムクーヘンを作ってみたいと思い夏休みのピースキャンプに参加しました。

バウムクーヘンはもともとドイツのお菓子です。それがどうやって日本に伝わって日本中に広まっていったのか、広島湾に浮かぶ小さな島、似島でバウムクーヘンの歴史が語られます。今から百年ほど前の一九一九年三月四日、広島の物産陳列館(現在の原爆ドーム)で、日本で初めてバウムクーヘンが販売されました。戦争中に捕虜として日本に連れてこられたドイツ人のお菓子職人、カール・ユーハイムが作ったのです。ユーハイムは第一次世界大戦、関東大震災そして第二次世界大戦と、何度も大変な目にあいましたが、仲間や家族と助け合い、励ましあって美味しいバウムクーヘンを焼き続けました。

バウムクーヘンを食べるとき、ユーハイムと広島のことを少しだけ思い出してください。

9月19日のおすすめから

出版社

--------------------------------------------------------------------

この夏、みなさんはパラアスリートたちの活躍をご覧になりましたか。

トーマスのパパは、子どもの頃に片足をなくしましたが、大人になってパラサイクリングのチャンピオンになりました。

トーマスは、そんなパパの物語を本にして、クラスメイト達に読んでもらいたいと願っています。そして、みんなの心から偏見が無くなればいいと思っているのです。トーマスの助っ人としてママが描いたマジシャンと賢者とイラストレーターの力を借りて、物語を書こうと試みますが、パパの小さい頃の白黒写真の中にタイムスリップしてしまいました。

この本は、トーマスが偉大なパパのことを語ったものです。でもそれだけではなく、タイムスリップやルールのふるさと・ルール王国へ旅をしたり、開催した競馬大会がアニメの世界になってしまったりと、奇想天外でハチャメチャな大冒険のお話です。たくさんの困難を乗り越えて、トーマスは物語を完成できるのでしょうか。

9月12日のおすすめから

出版社

--------------------------------------------------------------------

「……私って、変?」パパに問いかけた12歳(さい)のミーちゃん。「普通(ふつう)の女の子にならなきゃ友達いなくなっちゃう……?」涙目(なみだめ)のミーちゃんに、パパはジュール・ベルヌの『地球から月へ』を紹介(しょうかい)します。ミーちゃんは、この本を読めば普通(ふつう)の女の子になれるのか、算数が得意になる秘密でも書いてあるのかと期待しますが、そうではありません。人類の宇宙開発のきっかけになったかもしれない1冊の本。ジュール・ベルヌの描(えが)いた世界は、宇宙を目指した人々の想像力を大いに刺(し)激(げき)したようです。

NASAで働くパパは、宇宙や恐竜が大好きなミーちゃんに、『地球から月へ』を読んだというロケット研究者のことや、宇宙開発の歴史について話してくれました。そして、世界中が戦争へ向かいだした時代のことも。

ミーちゃんの夢は、宇宙へ行くことです。自分の好きなこと、将来の夢、大切だと思うこと、みなさんもミーちゃんと一緒(いっしょ)に考えてみてください。

9月5日のおすすめから

出版社

--------------------------------------------------------------------

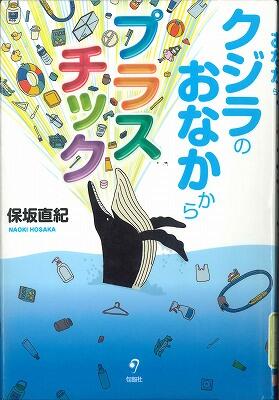

プラスチックは、19世紀の半ばに発明され、20世紀になって世界に広まりました。スーパーのレジ袋、ペットボトル、食品の包装材など、今やプラスチックなしの生活は想像できないくらいに暮らしに溶け込んでいます。

人間にとっては便利なものが、他の生き物にとっては命を脅かす凶器になってしまう。とても怖いことですよね。クジラや海ガメなどの海の生き物がエサと間違えてプラスチックごみを食べてしまい、傷つきとても苦しんでいます。2050年までに海中のプラスチックの重量は、世界中の魚の重量を超えると予測され、地球温暖化にならぶ環境問題として、世界が注目しています。

海の生き物たちを守るため、未来に綺麗な海を残すために、「今私たちにできること」を一緒に考えてみませんか。小さなことからでも、皆さんの思いが積み重なれば、明るい未来が見えてくると信じています。

8月29日のおすすめから

出版社

--------------------------------------------------------------------

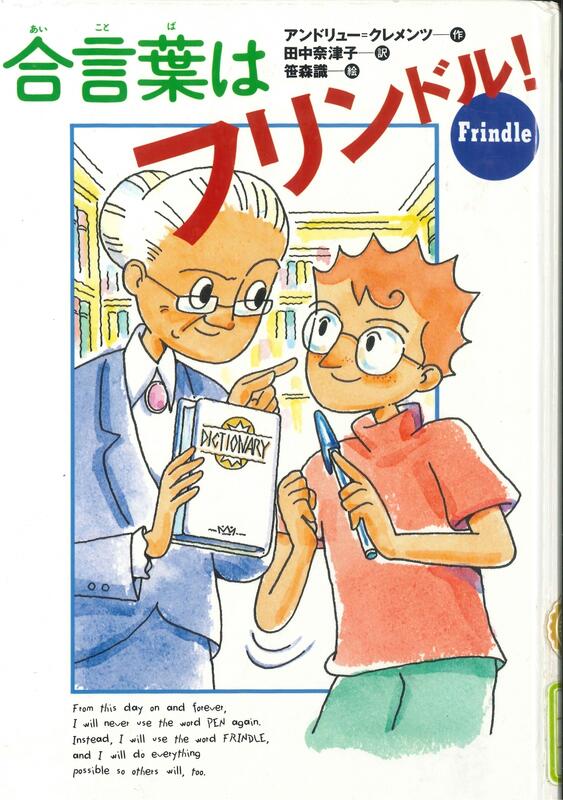

周りのみんなに通じる新しい言葉を自分で作る。そんなことできるのでしょうか。「“ペン”を“フリンドル”と呼ぶ」。校内一、とくべつユニークな男の子ニックが決めたことに、学校中が大騒ぎ。言い換えを許さないグレンジャー先生との戦いは、次第に他の大人たちも巻き込みながら街中に広がり、とうとうアメリカ全土に流れるテレビ番組で放送されるまでになります。辞書が大好きでとても厳しいグレンジャー先生ですが、彼のことを子どもだからと無理やり押さえつけるのではなく、公平に対等に向き合ってくれます。こんな先生に出逢えたら幸せではないでしょうか。ユニークな発想力を持ち、かつ自分の行動を冷静に振り返ることができるニックも素敵です。二人の対決の結果は果たして。ニックが大人になった時、その答えがわかりますよ。

8月22日のおすすめから

出版社

--------------------------------------------------------------------

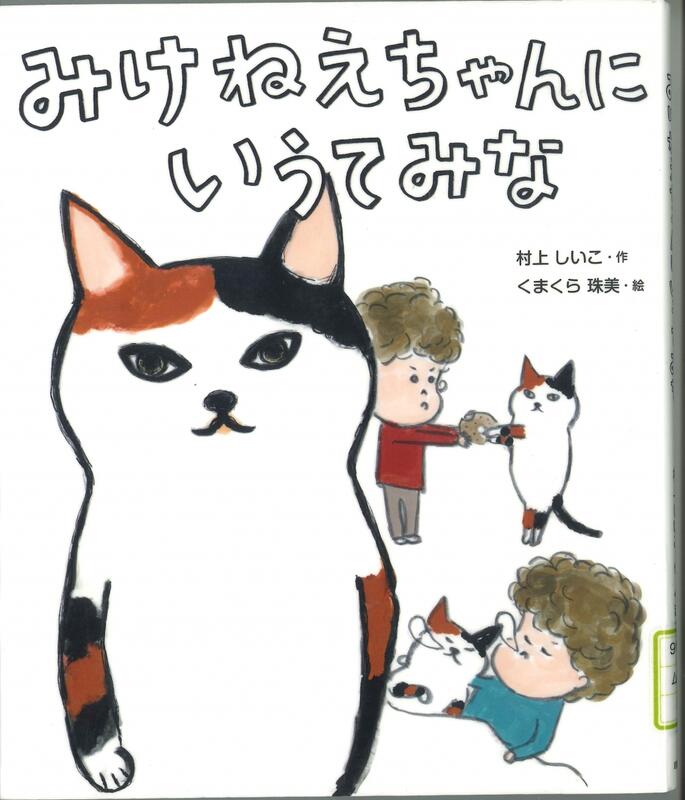

みけねこのみけねえちゃんは、人間のともくんとおかあちゃんの三人でくらしています。最近、ともくんはなぜか自分のことを「うーちゃん」と呼んでいます。おかあちゃんが理由をきいても、ともくんはこたえてくれません。困ったおかあちゃんは、みけねえちゃんに原因を調べてくれるようにお願いします。どうやらともくんは、自分の名前のことで悩んでいるようです。じつはおかあちゃんも、同じように悩んでいることがありました。

すなおに話すことができないふたりに、みけねえちゃんがズバッとアドバイスをおくります。

あなたは家族に悩みやつらい気持ちを、かくさずに伝えることができますか?家族だからこそ、なんでも正直に伝えることは少しむずかしいかもしれません。そんな悩みにぶつかったときは、みけねえちゃんの言葉がそっと背中をおしてくれますよ。