小中学生へおすすめ!

児童書おすすめ(9月11日)

出版社

--------------------------------------------------------------------

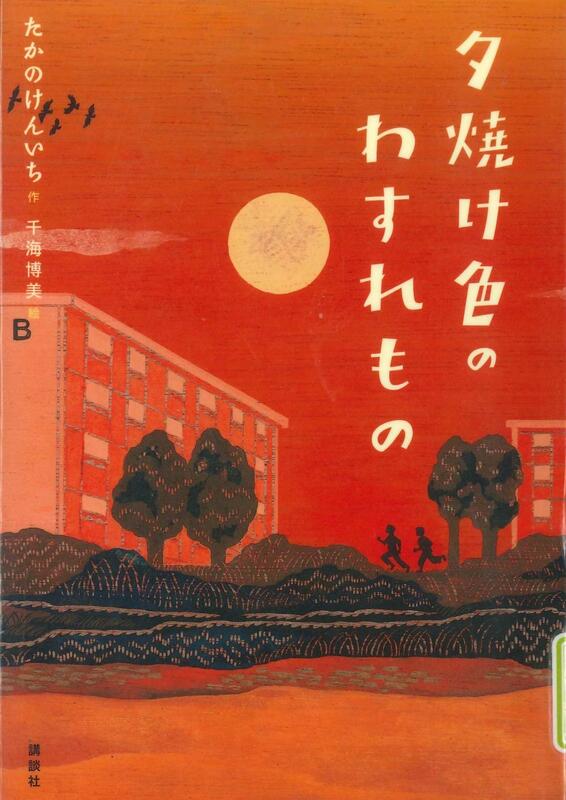

忘れ物を届けるため、転校してきたばかりのクラスメート・厚司が住む団地に向かった翔太と純。

翔太は、到着して見えた景色に違和感を覚えます。

建てられてからしばらく経つはずの団地が綺麗なのです。子どもたちの髪型から遊びまで、まるでどこかで見た昭和の時代のような光景が広がっていました。

翔太は古書店を営むじいちゃんの家で、団地での体験を話しますが、団地にはもう行くなと言うばかりで、謎は深まります。

ある日、古書店に出し切れない本を入れている段ボールの中から、1冊の本を見つけます。本の内容が団地での体験と一致して驚いた翔太は、なんとか謎に迫ろうと、純や厚司と力を合わせます。

物語が進むにつれ、奇妙だと思っていた出来事同士が少しずつつながり始めます。厚司やじいちゃんとの関係に悩む翔太は、無事に真相にたどり着けるのでしょうか?不思議な出来事に隠された理由を知った上で、もう一度じっくりと読み返したくなるお話です。

児童書おすすめ(9月4日)

出版社

--------------------------------------------------------------------

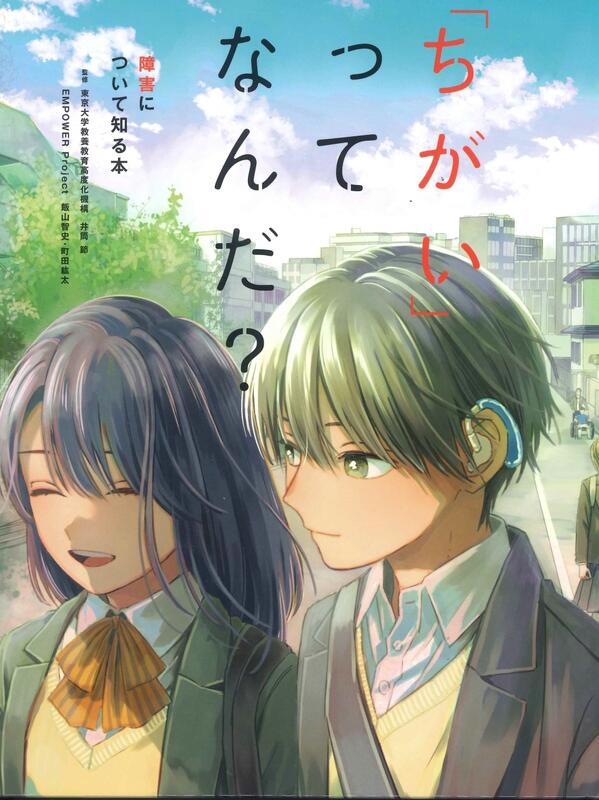

佐賀県立図書館にこの夏『みんなの森(森の字は、3つの本で構成した創作漢字です。)』が新しく誕生しました。『みんなの森』は、さまざまな形式の本や読書を助ける道具を使って、自分に合ったカタチで自由に読書を楽しむことができる場所です。

自分に合ったカタチ…というと、みなさんは何を想像しますか?このことについて考える前に、一人ひとりの「ちがい」について思いをめぐらせてみましょう。

今、世界では様々な「ちがい」があることを認め、お互いを大切にしていこうという考え方が広がっています。 得意なことや苦手なことに応じて仕事の役割を分担し、あなたらしさも他の人の生きやすさも、同じように尊重する。自分だけでは難しいことでも、誰かの協力や便利なテクノロジーがあればできることが増えてきているのです。

この本では、「障害」をテーマにして、世の中にある様々な「ちがい」を身近なものとして紹介しています。まずは知ることが理解を深める第一歩!心のバリアをはずしてみましょう。

児童書おすすめ(8月28日)

出版社

--------------------------------------------------------------------

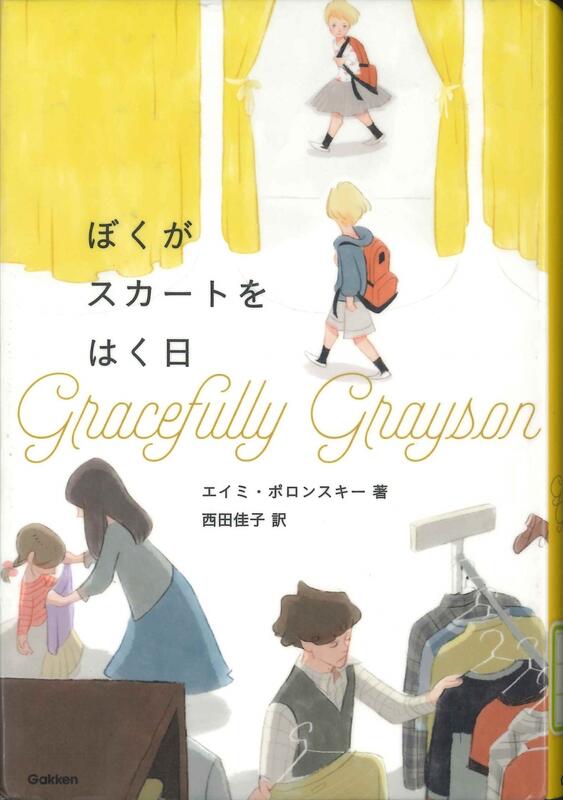

12歳のグレイソンは、ぴかぴかしたドレス、つやつやのロングヘア、パステルカラーのヘアバンド…かわいいものにあこがれていました。でも、そんなこと誰にも言えません。男の子がそんなこと言えば、周りから「おかしい」と思われるからです。ずっと本心を隠して過ごしているうちに、彼はなんだか消えてしまいそうな気持ちになっていきました。

そんなある日、グレイソンは学校で演劇のオーディションが行われることを知ります。消えてなくなりそうな気持ちの中、生きている証拠を求めるために、彼はオーディションに申し込みます。このことをきっかけに、彼の身の回りの状況が大きく変化していきます。

物語の中では、様々な気持ちがグレイソンから読み取れます。本当はしたいけど周りの目がこわくてできないもどかしさ、自分を理解してくれる人がいる喜び…誰でもそんな気持ちになったことはあるはず。私たちのそんな気持ちに、優しく寄り添ってくれる一冊です。

児童書おすすめ(8月21日)

出版社

--------------------------------------------------------------------

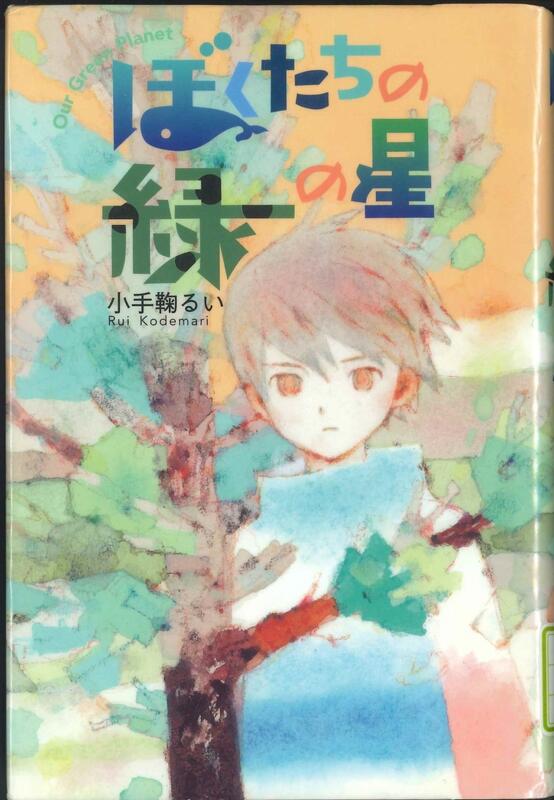

人々が考えることをやめてしまった世界。主人公の「ぼく」には名前がありません。この世界では、名前のかわりに番号があたえられるのです。学校では、質問が禁止されています。絵をかくことも、歌うこともなくなりました。「戦え」とノートに書く「キホン」学習や、棒を持って運動場を移動する「オウヨウ」、図書室の本を焼却炉にもっていく「ジッセン」。「ゼンタイ・モクヒョウ」に向かって「ジュウゾク」することが 何よりも重要だと説明する「シドウイン」。この学校生活、みなさんはどう感じるでしょうか。家族の団らんも禁止されています。「ゼンタイ・モクヒョウ」のために、町の図書館や本屋さん、映画館はなくなってしまいました。すべて工場になっているので、外にもにぎわいはありません。

人間の豊かな心をなくし、豊かな自然をこわす必要がある「ゼンタイ・モクヒョウ」とは何なのか。「ぼく」といっしょに想像して、考えてみてください。

児童書おすすめ(8月14日)

出版社

--------------------------------------------------------------------

競技場やテレビでみるトップアスリートの動きや身体はとても美しく洗練されていて、つい見入ってしまいます。いつか自分もあんな風になれたら…と憧れたことはありませんか。この本にはアスリートになるための具体的なヒントがたくさん詰まっています。中には、これだったら自分にもできるかもと思わせてくれる簡単なものも。トレーニングの仕方だけではなく毎日の生活習慣、心の持ち方も教えてくれます。

一番難しいのはそれを地道に毎日続けていくこと。長く続けるのは、他に誘惑があったり気持ちが続かなかったり、とても大変なことです。活躍しているアスリートたちは自分の心の弱さと闘い続け、夢を叶えた今があるのだと思います。アスリートが素敵に見えるのは苦労をしてきたことが垣間見えるからかもしれませんね。

みんなの注目を集めるヒーローになりたいあなた、アスリートへの道を一歩踏み出してみませんか?

児童書おすすめ(8月7日)

出版社

--------------------------------------------------------------------

空と水と大地をめぐる命のお話です。

わたしたちが普段見ている森は、光景の一部です。森の本質は視線を地面の下にうつしたとき、地面の下に無限に広がる豊かな土の中にあることに気づかされます。例えば、冷たくておいしい水は、森の土の中で雨と葉っぱが協力してつくられていますよね。

この本は豊富で多様な森の写真が見開きのワイドページで紹介されています。マイナス20℃の北海道の森に生きるモモンガ。どこまでも豊かにつながるボルネオ島の熱帯雨林。それに森の懐に抱かれるようにたたずむ漁港、森を守りカキを育てる漁師のインタビュー記事等々。

また、まんが「モーリーさん」や、イラスト付きの解説で「森」の魅力を分かりやすく、かつダイナミックに伝える工夫がされています。

私たちの住むかけがえのない地球には、森があります。太古の昔から現在へとつながってきた森の物語。次世代を担う子どもたちにすすめたい一冊です。皆さんは百貨店、と聞くとどんな場所を思い浮かべますか?

児童書おすすめ(7月31日)

出版社

--------------------------------------------------------------------

皆さんは百貨店、と聞くとどんな場所を思い浮かべますか?

『百貨の魔法』は時代の波にのまれ、閉店が近いと噂される星野百貨店の物語です。そこで働くスタッフたちは、閉店の噂を聞きながらも、長年愛されてきた店を守ろうと今日も売り場に立ち続けます。

そんな星野百貨店には、創業当時から不思議な言い伝えがありました。「本館のステンドグラスに描かれた白い子猫が、抜け出してくる。その猫を見つけると魔法の力で願い事が叶う。」というものです。はたして、猫が使う魔法とは、いったいどんなものなのでしょうか?

百貨店で働く人たちと、館内に住むと噂の「魔法を使う白い猫」が織りなす、魔法のような、偶然のような不思議なおはなしの短編集です。あなたの日常のちょっとした偶然も、ひょっとしたら子猫の魔法かもしれない。そう考えると、毎日がいつもより少しだけ、楽しくなるかもしれません。

児童書おすすめ(7月24日)

出版社

--------------------------------------------------------------------

「いのちは、どこにあると思いますか?」

この本は、医師(いし)だった、故(こ)・日野原(ひのはら)重明(しげあき)先生が、10歳(さい)前後(ぜんご)の子どもたちを対象に行われていた「いのちの授業」のひとコマを描(えが)いた絵本です。

本の中の日野原(ひのはら)先生は、当時(とうじ)95歳(さい)。子どもたちに、冒頭の質問をして、聴診器を取り出しました。トントンー、トントンー、お互(たが)いに聴(ちょう)診器(しんき)を当(あ)てて、相手(あいて)の心臓(しんぞう)の音を聴(き)いた子どもたちから、いのちがあるのは、「心臓(しんぞう)」や「頭(あたま)」、「からだぜんぶ!」など、いろいろな意見(いけん)が出ました。先生は、みんなの意見にうなずきながら、「いのちは、きみたちのもっている○○〇だといえますよ。」とおっしゃいました。日野原(ひのはら)先生の答(こた)えは、本の中で、確認(かくにん)してみてくださいね!

みなさんは、いのちは、どこにあると思いますか?

児童書おすすめ(7月17日)

出版社

--------------------------------------------------------------------

ある夏の暑い日、「わたし」は公園で一羽のハクチョウに話しかけられます。そのハクチョウが話してくれたのは、アヒルだと思われていたみにくいひな鳥が、実は美しいハクチョウだったという有名なアンデルセン童話『みにくいアヒルの子』に登場するアヒルの子のことでした。

ハクチョウが言うには、実はそのひな鳥はハクチョウではなく本当にアヒルの子だったというのです。ハクチョウが話してくれた童話のもうひとつの姿はどんなものだったのでしょうか?

みにくいアヒルの子、人魚姫、はだかの王様、幼い頃から知っている人も多い有名なアンデルセン童話です。そんな童話の登場人物が語ってくれるのは、彼らだけが知っているもうひとつの物語です。

ものごとはひとつの方向から見る姿だけが、正しい姿だとは限りません。想像力を膨らませていつか読んだなつかしい物語を、もう一度楽しんでみませんか。

児童書おすすめ(7月10日)

出版社

--------------------------------------------------------------------

ジメジメした梅雨の時期も終わり、青空が広がる季節がやってきます。海で遊んだりお出かけしたり、夜は花火に天体観測に、夏は楽しいことがたくさんありすぎて、寝る時間がもったいないくらい!遊ぶ時間が無限にあればいいのに……なんて思ったこと、みなさんもきっとありますよね。

どうして人間は寝ないといけないんでしょう。そもそも時間って何だろう。過去や未来に行けるタイムマシンは、いつかできるのだろうか……。そんなことを考えだすと、いろんなことが気になってきませんか。地球について、宇宙について、生き物について。そして、私たちのことについて。

この本では、地球のことから私たちのことまで、全部で50の疑問に答えています。私たちの周りにあふれるたくさんの「なんで?」「どうして?」を、この本で答え合わせをしてみるのも楽しいかもしれません。(もし答えがなかったら、図書館の本で答えを探してみてくださいね。)

児童書おすすめ(7月3日)

出版社

--------------------------------------------------------------------

2020年1月「地質年代の名称に『チバニアン』決定」というニュースが世の中を賑わしました。

誕生から46億年の歴史を持つ地球は、恐竜がいた白亜紀やジュラ紀などたくさんの時代に分かれています。地質年代は、生物の出現や絶滅、地球規模の気候変動など大きな変化によって決められ、その中で名前がなかった77万4千年~12万9千年前までの時代が「チバニアン」と呼ばれることになったのです。

この頃の地球ではN極とS極が逆転する「地磁気の逆転」がよく起こっていて、千葉県の地層には世界で最もいい状態で跡が残っていたため、時代を分ける境界がよく分かる地層として世界に認められたのです。

新聞やTV、インターネットなど、学校以外にも情報があふれています。皆さんも気になることがあったら、本で調べたり、先生に聞いたりしてみて下さい。自分で興味を持って調べたことは、いつか広い世界へ旅立つ皆さんの大きな力になるはずです。

児童書おすすめ(6月26日)

出版社

--------------------------------------------------------------------

みなさんは日々成長しています。例えば難しい漢字が読めるようになる、棚の一番上に手が届く。何かについて「なぜ?」と感じることも成長の証明です。 この本の主人公ルカも、小学五年生になって様々なことに疑問を持つようになりました。そんなルカがある本と出合い、読書のおもしろさを知るお話です。 本のストーリーを追いながら、ルカにはたくさんの「なぜ?」が生まれます。インターネットや辞書で調べてみたり、家族や友だちとの対話によって、自分なりの答えをひとつひとつみつけていきます。 ルカにとっては、それが成長のための大事な過程であり、読書の大きな楽しみとなっていきます。ルカが読んでいる本は、誰でも耳にしたことがある児童文学で、あらすじが結末まで紹介されてしまっています。それでも、楽しそうに本を読んでいるルカの様子に、自分も読んでみようという気持ちになります。本が好きではない人に読んでほしい一冊です。

児童書おすすめ(6月19日)

出版社

--------------------------------------------------------------------

ある夜、小学5年生のカズは、自宅の庭を横切る幽霊の女の子を目撃します。

朝になり学校へ行くと、なんと幽霊の女の子は「あかり」という名前で同じクラスの一員になっていたのです。

不思議なことに、周りの友達はあかりを以前から知っています。カズだけが、あかりが幽霊だという記憶しかないのです。

あかりの謎を探っていくうちに、カズが住んでいる帰命寺横丁の不思議なご本尊「帰命寺様」が関係していることがわかります。あかりは一体何者なのでしょうか。

この本には、白とグレーのページがあり、色によって物語が違います。二つの物語が同時に進んでいき、考え方の違いを気づかせてくれながら、最後は物語がつながるところが面白いです。

いつもは、ぱっとしないカズが、誰かのために一生懸命に行動します。カズの夏休みの奮闘ぶりをぜひ読んでみてください。

児童書おすすめ(6月5日)

出版社

--------------------------------------------------------------------

皆さんは、SDGs(エスディージーズ:持続可能な開発目標)という言葉を、学校でも聞いたりしますよね。

個人的に、コロナ禍と言われるようになってからは、テレビを見ることが減ったのですが、たまに見るとSDGsと聞く回数が急に増えた気がします。(個人的な感想です。)17あるそのゴール(目標)の中では、気候変動やエネルギー問題についても、人類共通の問題だとされていますが、この本の作者は「地球が温暖化しているというけれど、本当は温暖化していないかも知れない。毎日は平凡に過ぎるけれど、真実は常に隠れている。自分で見破る力をつけるかつけないかで人生は大きく変わるものだ。」と述べています。国連とかWHOとか、まさか間違ったことは言わないと思いますが、真実は常に隠れているのかもしれません。

児童書おすすめ(5月29日)

--------------------------------------------------------------------

主人公のゲイブリエルはこわいものがたくさんあります。その中の一つは、5年生になること。5年生になると、一つ年上のいじめっ子と同じ校舎になるのです。ゲイブリエルは絶対に5年生にはならないと決意しますが、親友のフリータはこれに反対します。ゲイブリエルが弱虫じゃなくなるように作戦を考えようといいますが、ゲイブリエルには、そんな作戦があるとは思えません。次の日、フリータが考えた作戦は、ゲイブリエルがこわいと思っているものを全部書き出し、ひとつひとつ克服していき、克服したら線で消していくこと。リストにあるたくさんのこわいものに挑戦していきますが、ある日2人は仲たがいをしてしまいます。

弱虫なゲイブリエルは強くなり、5年生になる決心はできるのか、2人は仲直りできるのか、そして、ゲイブリエルが気づいた大切なこととは…。

児童書おすすめ(5月22日)

出版社

--------------------------------------------------------------------

青春…人生の春にたとえられる若い時代。

サプリ(サプリメント)…補うもの。特に栄養補助食品をいう。(『日本国語大辞典』より)

運動部、文化部にかかわらず、全国の部活で活躍する“英雄たち”にスポットが当てられたこの本。英雄とは言っても、輝かしい記録を残した特別な人というわけではありません。そう、みんなが主人公で英雄。もちろん、今これを読んでくださっているあなたもね。

ストーリーはすべて実話で、悩み、立ち向かう姿には、現役中高生のみなさんは共感して一緒につらく感じることがあるかもしれません。そして、乗り越える姿には勇気をもらい、読後は爽快な気分になることでしょう。チアリーダー部、バレー部、バスケットボール部など、1冊に5つのショートストーリーが入っていて、現在7冊が発行されています。気軽に興味あるストーリーから読むことができるのも魅力のひとつです。

心の栄養に「青春サプリ。」を。

児童書おすすめ(5月15日)

出版社

--------------------------------------------------------------------

葉っぱをじっくりと観察したことはありますか?葉っぱのつけ根から伸びている柄の部分を、「葉柄(ようへい)」といいます。葉柄は、葉に光が当たるように、向きを変えたり場所によって長さを調節したりと、大切な役割を持っています。

厳しい環境で育つ植物にも、特徴があります。ジムカデという植物は、本州や北海道の高山で、夏は乾燥と少ない栄養に耐えて、冬は雪に囲まれた中育ちます。葉はわずか2ミリメートルですが、とても厚くて丈夫。過酷な環境でも生き抜くことができる造りになっています。

そんな頼もしい面を持っている植物も、しっかり休みをとる場面があります。昼は開いている葉っぱを閉じる「就眠運動」を行うのです。シロツメクサやヨモギも、夜になると同じように葉を閉じます。

見たことのある植物にも、知らない部分がたくさんあります。本を開いて、新たな一面を見つけてみてください。外を歩くのも、ちょっぴり楽しくなるかもしれません。

児童書おすすめ(5月8日)

出版社

--------------------------------------------------------------------

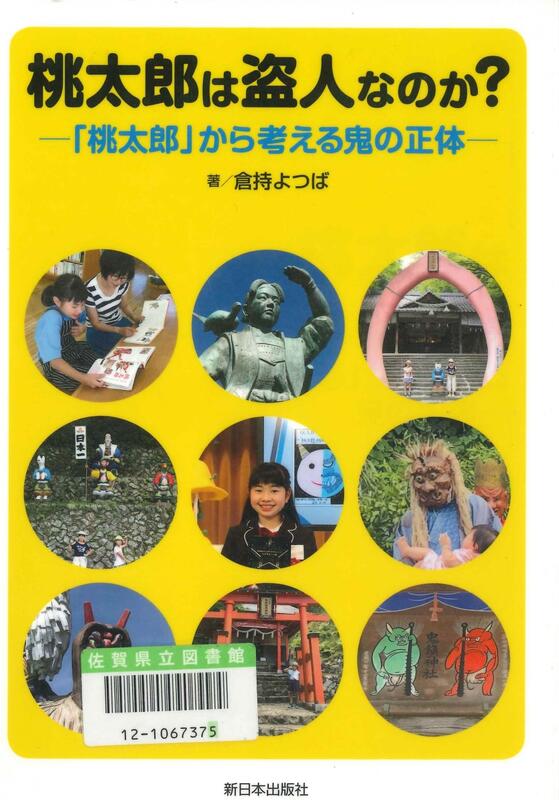

一万円札にもなった福沢諭吉が「桃太郎は盗人だ」と非難(ひなん)したことを知った著者は、桃太郎が正義の味方であることを証明するために200冊以上の本を読みます。おどろくことに江戸時代から明治時代初期の桃太郎は「鬼退治をする理由もなく、宝ものを取りに行く」というお話でした。鬼が悪者という理由付けがされたのは1894年(明治27年)頃です。当時の世相を反映した桃桃太郎が現在のお話にも影響(えいきょう)を与えているといいます。また一方的に悪者だと思われている鬼とは何者なのか、その正体にせまっていきます。

さてこの本、実は「第22回図書館を使った調べる学習コンクール」調べる学習部門小学生の部(高学年)で文部科学大臣賞を受賞した作品です。これまで当然と思って受け入れてきたことに対する疑問(ぎもん)やナゾ、私たちの私たちの周りにもありませんか。

あと二ヶ月で夏休み!自由研究の前に読みたい1冊です。

児童書おすすめ(5月1日)

出版社

--------------------------------------------------------------------

地政学とは、国々がともに平和と安定のために生きる知恵を学ぶことです。国際秩序が崩れるとき、平和が脅かされます。

世界の中で、日本はどんな特徴がある国でしょうか。国土は大きくありませんが、島国のため漁業等ができる排他的経済水域は世界6位の面積がある海洋国です。また食料や資源が足りなければ、貿易で不足を補ってきました。そして、国同士の位置が近い中国・韓国・ロシアとは国境問題を抱えています。

現代では、軍事による争いが中心だった時代から、経済力を武器にする時代に変わってきました。世界は超大国のアメリカ・中国を中心に動いていて、経済規模世界3位の日本は両国にはさまれています。

世界を正しく見ることが、日本の未来を考えることになりそうです。

児童書おすすめ(4月24日)

出版社

--------------------------------------------------------------------

きっかけはたいしたことじゃない。でも胸の中がねばつくようないやな感じ。そもそもぼくは悪くない。クラスが勝つために一生懸命やっただけなのに!

お昼休みのドッジボールをきっかけに学校に行けなくなった翼は、桜島近くのまちに住むおじいちゃんを訪ねます。そこにいた従妹のまいちゃんは、同級生の言葉をきっかけに一時期不登校になっていました。まいちゃんに会って自分の言ったことがどれだけ人を傷つけたのか気付いた翼は、周りの大人たちの助けを借りながら一生懸命考えます。表面だけでない本当の「ごめんなさい」ってどうすれば伝わるのかな。

びわは翼のおじいさんの家で生産している果物です。翼とおともだちが本当の仲直りをして、おじいちゃんの作った甘いびわを一緒に食べられますように。