小中学生へおすすめ!

児童書おすすめ(4月25日)

出版社

--------------------------------------------------------------------

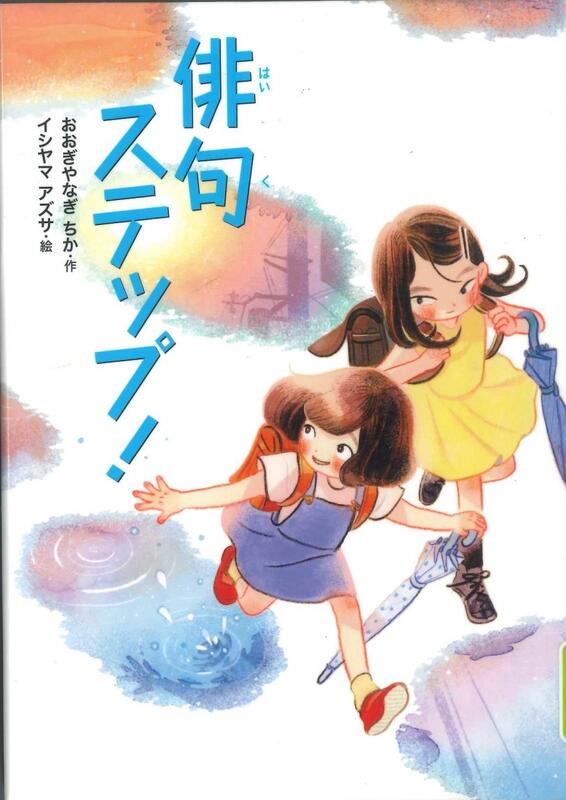

主人公の七実はひっこみじあんな女の子。七実にはあるひみつがありました。それは、クラスメイトのおばあちゃん、薫子さんと俳句をつくっていること。

ある日、七実のクラスに市の俳句大会で受賞した人がいることが発表されます。受賞したのは七実の句。しかし、その受賞者として発表されたのは優等生グループの早知恵さんで…?

俳句とは、「季語」という季節を表す言葉が入った五七五のリズム、十七音という短い文で作られた世界で一番短い詩だといわれています。

少ない言葉に思いをこめる俳句を作ることを通じて、七実は自分の気持ちを人に伝えることが出来ようになっていきます。

物語の中で、『俳句は、感動したことや思ったことを、素直に出せばいいんだ。』と書かれています。みなさんも俳句をつくって自分の気持ちを素直に伝えてみませんか?

児童書おすすめ(4月18日)

美馬 しょうこ/訳

出版社

--------------------------------------------------------------------

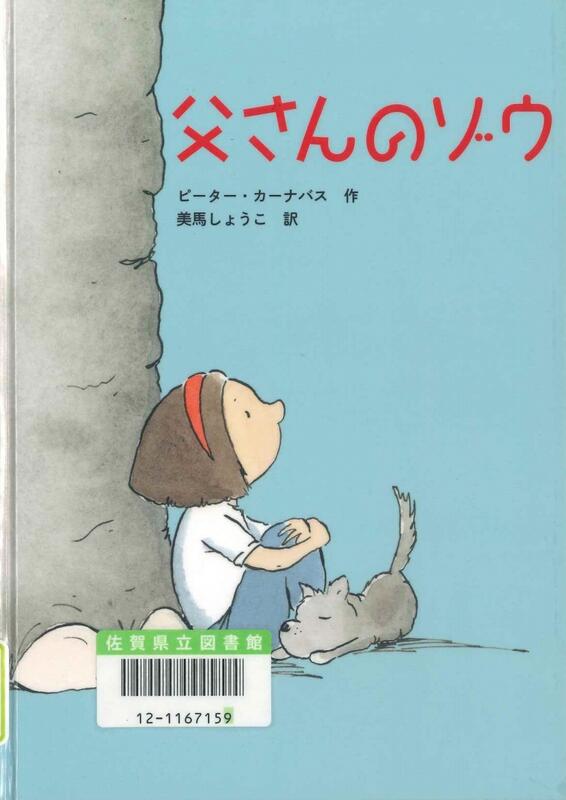

主人公の女の子オリーブは自分だけに見えるゾウが悩みの種。

ゾウがいるとお父さんはいつもうわの空。

オリーブが楽しみにしている自転車の修理も手につきません。

代わりにおじいちゃんが彼女のお世話をして、色んなことを教えてくれます。

ある日、学校で『古くてすばらしいもの』を発表することになり、オリーブは自転車について発表したいと考えましたが、修理は一向に進みません。

そこでオリーブは、親友とおじいちゃんにお父さんが長く悲しんでいること、オリーブにはそれがゾウに見えることをうちあけ、ゾウを追い払う計画を立てましたが…。

人の気持ちや感じ方を変えるのは難しいことですよね。けれど、あなたの優しさや思いやりで、人が物事や出来事に対して抱く、気持ちや感じ方は変わっていくのかもしれません。そんな風に、登場人物の気持ちの変化が感じられるお話です。

この本を通して、周りに悲しんでいる人がいたらどうするか考えてみてください。

児童書おすすめ(4月11日)

出版社

--------------------------------------------------------------------

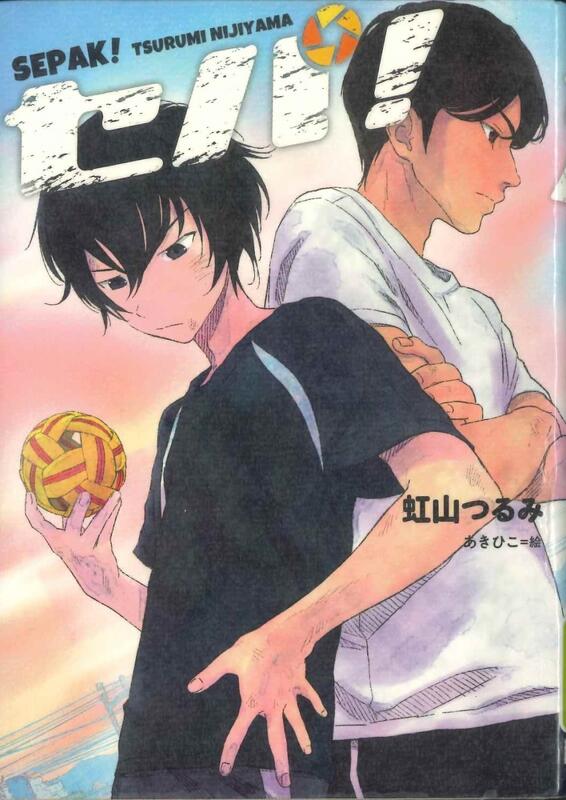

皆さんは「セパタクロー」を知っていますか?

セパタクローは東南アジアで人気のスポーツです。キックやヘディングで、相手コートに穴の開いた小さなボールを返し合います。ルールはバレーボールと似ていますが、サッカーのように腕や手を使うことは反則、バドミントンと同じ大きさのコートで主に3対3で試合を行う、少し日本では馴染みの薄いスポーツです。

ひきこもりの中学生・翔(かける)は、優秀な兄への劣等感から、自分の殻に閉じこもっていました。そんな中、ひょんなことからセパタクローと出会い、仲間たちと過ごしていく中で彼は自分の殻を少しずつ打ち破っていきます。

劣等感や、人との気持ちのやり取りにもどかしさを抱える翔の姿に、読んでいてつい自分の姿と重ねてしまう人も少なくないはず。そんな彼が、セパタクローを通して自分に打ち勝っていく終盤の熱い展開は、目が離せません。

この春、何か新しいことを始めてみたいあなたに、おすすめの1冊です。

児童書おすすめ(4月4日)

出版社

--------------------------------------------------------------------

この世界には「足の速い人」「絵が上手に描ける人」などいろんな人がいます。人がたくさんいれば「想像力を使うのが苦手な人」もいます。

想像が苦手だと、自分のしていることが、相手をどんな気持ちにするのか気付けません。だから、ひどいことを言ったり、したりします。そういう時は自分を守るために、その場から逃げる。逃げることは、はずかしいことでも、悪いことでもありません。自分を守るためだから。

「やさしい人」もたくさんいます。あなたを「守ってくれる人」あなたのことを「分かってくれる人」あなたと一緒にいて「楽しいと思ってくれる人」は必ずいます。探していると出会うことができます。

毎日過ごしているなかで、何かに「少し大変だな…と思っている人」に、ヒントになる本かもしれません。すてきな何か、すてきな誰かに出会えますように。

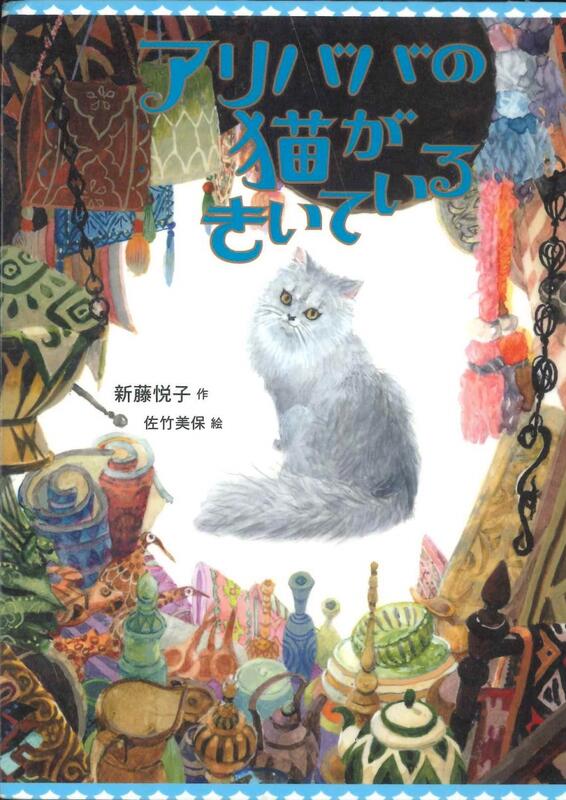

児童書おすすめ(3月26日)

出版社

--------------------------------------------------------------------

ペルシャ猫のシャイフは、人と物の言葉が分かる特別な猫です。ある日、飼い主のアリババさんが海外出張に行くため、民芸品店を営む石塚さんに預けられることになりました。

その晩、不思議な話し声を聞いたシャイフは、それが民芸品の声だと気づきます。物の言葉が分かるシャイフもおしゃべりに加わり、イランのタイルやアフガニスタンのグラス、ペルーの人形など世界中から集められた民芸品たちの身の上話を聞くことに。しだいに民芸品たちと心を通わせるようになったシャイフは、彼らの願いを叶えようと奔走するのですが…。

あなたの回りにも世界を旅してきた民芸品はありませんか?民芸品が生まれた場所や時代に想いを馳せることで、世界はつながっているのだと感じることができます。

民芸品を通して、物を大切にする心が育まれるとともに、国際理解が深まる一冊です。

児童書おすすめ(3月19日)

出版社

--------------------------------------------------------------------

野原の好きな“のはらおばさん”は、子どもたちを集めて、みんなで野原を歩きながら草花の話をしようと、のはらクラブのポスターを作って木にかけておきました。

次の日、近くに住むのんちゃんという女の子を連れてポスターの場所に向かうと、7人の子どもたちが集まってくれていました。

さっそく野原を歩いていると、生えている草花たちを見て、それぞれの子どもたちが詳しく説明をしてくれます。どうしてそんなに詳しいのかというと、のはらクラブの子どもたちは実は…。

草花の知識が学べ、遊び方も楽しめる一冊です。子どもたちの正体も草花の名前にヒントが隠されているのかも!?想像しながら読んでみてください。

暖かくなり外に出かけたくなる季節になってきました。お散歩しながら身近な草花について、友達や家族と話をしてみませんか?

児童書おすすめ(3月12日)

出版社

--------------------------------------------------------------------

柳宗悦という名前を聞いたことがあるでしょうか。

柳宗悦は、大正から昭和にかけて、それまで誰も気付かなかった物に美を見つけ広めた人です。

学生時代に雑誌『白樺』を創刊し海外のアートの紹介をしたり、自らも執筆していた柳は美しさにとても敏感でした。

ある時、朝鮮の素朴な壺に魅力を感じたことをきっかけに、日本の名もない職人が作った器や織物、染物など普通の人々が普段使いする物に独特の美しさがある事に気が付きました。

その後、日本を巡り各地の美しいと思うものを集め、それらを民芸と呼び美術館をつくり世に広めました。

特に、アイヌや沖縄の民芸に対しては尊敬の念と、何としてもその文化を守りたいという強い思いが感じられます。

柳が見つけた美、いつまでも大切にしたいものです。

もしかしたら普段身近に使っている物にも美が隠れているかもしれません。自分だけが感じる美しさを探してみるのもいいかもしれませんね。

児童書おすすめ(3月5日)

出版社

--------------------------------------------------------------------

突然ですが、みなさん漢字の勉強は好きですか?私は漢字を覚えるのは好きでしたが、同じ漢字を何回も書く宿題は嫌いでした。みなさんの中には、漢字が苦手な人もいるのではないでしょうか。

今回紹介するこの本は、学校で習う漢字とはちょっと違う、「そんなのどこで使うの?」と言いたくなるような漢字の本です。普段はカタカナやひらがなで書いている虫や魚の名前、さらには国の名前まで。実は世の中のいろんなものに漢字があるんです。本を読み終わったら、身の回りの物の漢字が気になること間違いなし。気になったら辞書で調べてみましょう。本当にいろんな漢字があるんですよ。では、最後に問題です!

「赫拉克勒斯大甲虫」

何かの呪文のようなこの漢字、一体何の虫のことだと思いますか?ヒントは、格好いいツノをもつ、大きな夏の虫。答えが気になる人は、ぜひ本を読んでみてください。

児童書おすすめ(2月26日)

出版社

--------------------------------------------------------------------

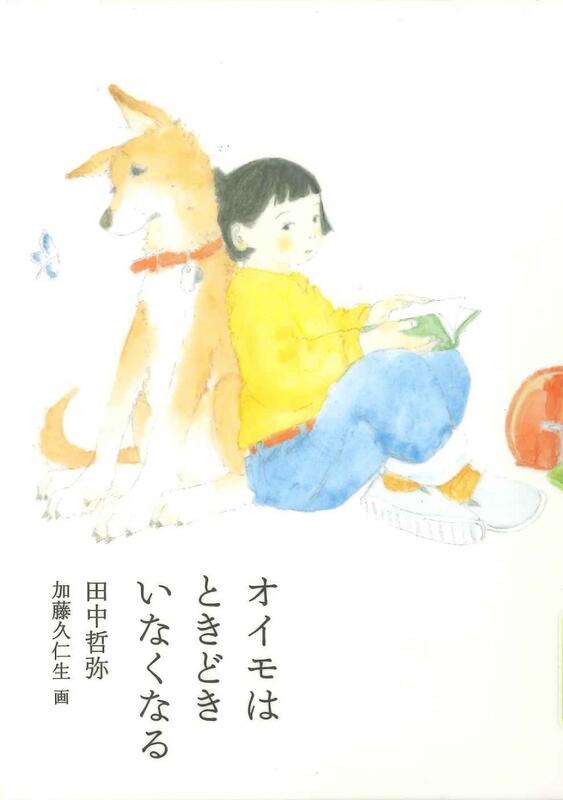

小学3年生のモモヨにとって、茶色くて細くてちょっとくさい犬のオイモはかけがえのない存在です。オイモはときどきいなくなります。いつもは暗くなる前に帰ってくるのに、その日は夜になっても帰ってきません。心配しているのはモモヨだけ。みんなはなぜか気にしていません。モモヨは帰ってこないオイモを探しに出かけますが…。

テンポよくユーモアのある文章と絵本のようにたくさん挿絵があるので、本を読むことが苦手な人にもおすすめです。絵を描いているのは『つみきのいえ』でアカデミー賞短編アニメーション賞を受賞した加藤久仁生さんです。優しい色使いの挿絵がとても素敵です。

食いしん坊でひょうきんなモモヨですが、じつは頭の中でいろいろな事を考えています。モモヨの夢なのか現実なのかよくわからないふわふわしたところを感じてみてください。読み終わると、オイモがすぐそばにいたような気持ちになり、こころが温かくなる1冊です。

児童書おすすめ(2月19日)

出版社

--------------------------------------------------------------------

「今の中学生は、実はとても忙しい。」

冒頭の一文です。授業のあとに部活動・塾・習い事、それから宿題、もちろんご飯やお風呂だって。なにも部活動・塾・習い事をしている人だけが忙しいわけじゃないですよね。

人には何かしらの事情があって時間なんてあっという間に過ぎていませんか?

自分たちの状況や気持ちを分かってくれている本なら、ちょっとめくってみようかな…そう気にしてくれたあなたへ。

この本は、大人になることへの不安や、進路、いじめ、生きづらさなどがテーマです。

元アイドルの作家や、新聞記者、俳優・声優、フォトジャーナリスト、エッセイスト・タレントといった方々が、実際に東京の中学校で行った授業をまとめてあります。

好きなところから読み始めればいいですよ。その方が目にした光景、悩み、そして今。十人十色で、思いもいろいろ。でも、すーっと心に伝わりました。そして好きになりました。

あなたより少しだけ長く生きている大人たちの特別授業です。