小中学生へおすすめ!

8月16日のおすすめ

--------------------------------------------------------------------

ある日、届いた不吉な手紙。そこには離れて暮らす兄が碁の会で口論となり殺害されたという内容でした。弟の判右衛門(はんえもん)は息子の判八(はんぱち)を連れ仇討ちに行くことに。ところが失敗したあげく思わぬ悲劇が彼らを襲います。

この本には表題作を含め7つの物語が収録されています。江戸時代の小説家井原西鶴の作品を軸に現代の人々に分かりやすい言葉にし、短い物語に肉付けされています。井原西鶴は庶民の姿をありのまま、冷静に観察することができました。この物語にはほぼハッピーエンドがありません。人間の欲望やこっけいさ、ずる賢さなど人間のネガティブな側面が書かれています。

人が持っている悪い面を否定することなく淡々と表現したこの作品は人間の奥深さを感じさせます。江戸時代の古典で手に取り難いけれど、読み始めるとすぐに物語に引き込まれます。

最近、わくわくする楽しい物語に飽きてきたな、人間の裏側を少しだけ覗いてみたいなという方におすすめです。

8月9日のおすすめ

--------------------------------------------------------------------

どこかの国の森の湖のほとりで人知れず死んだ兵士。彼は一時間前生きて戦っていました。八時間前は仲間と朝食をとっていました。二日前は、一年前は…。

ページをめくるごとに時をさかのぼって兵士の過去を知っていくうち、ひとりの人間が死んだということがしだいにリアルに感じられます。「こんなはずじゃなかった」と思いながらも戦地へ行かざるをえなかった彼の無念さを思って暗たんとした気持ちになります。

残酷な描写はなく数分で読める白黒だけのシンプルな絵本ですが、読んだ時間の何倍も死んだ兵士について考えてしまう、そんな本です。

もし、あなたがこの兵士だったとしたら、どう行動したでしょうか。ぜひ読んで考えてみてください。

8月2日のおすすめ

--------------------------------------------------------------------

物語の主人公は、小学6年生のぼくと川辺と山下。あることをきっかけに「人が死ぬところを見てみたい」という好奇心を抱いた3人は、もうすぐ死ぬと噂されている、一人暮らしのおじいさんを見張ることにします。しかし、ある時おじいさんに気付かれてしまい、ついに少年たちはおじいさんと言葉を交わします……その後、どんな結末が待っているのかは、読んでみてのお楽しみです。

少年たちのとんでもない好奇心から生まれたおじいさんとの夏の思い出は、少年たちの心を大きく変えることになります。

生きるって何だろう。大人になったら、年を取ったら、一体どうなってしまうのだろう……。

将来の夢やこれからのことで悩んで、少し難しく考えてしまった時、おじいさんと少年たちの物語を読んでみると、なんだかちょっとだけ、スッキリするかもしれません。

7月26日のおすすめ

--------------------------------------------------------------------

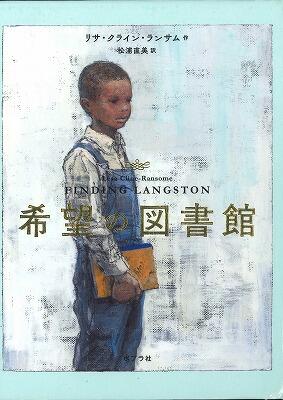

故郷のアラバマを離れ、父さんと二人でシカゴに引っ越してきたラングストン。大好きな母さんを亡くし、学校では南部の田舎者といじめられていました。

そんな時、偶然見つけた図書館。アラバマでは、黒人は図書館に入れてもらえないと教えられていましたが、そこは、だれでも利用できる図書館でした。

ラングストンにとって図書館は、たったひとつの心が休まる場所になりました。そこで彼は、自分と同じ名前の詩人の本と出合います。その本には、まるで自分の気持ちを表したような、美しい言葉が並んでいました。

それから、ラングストン自身や彼を取り巻く環境は、大きく変わっていきました。黒人にとってまだまだ差別が残っていた時代、図書館は大きな希望を与えてくれたのです。

学びの場であり、癒しの場であり、感受性を刺激してくれる場所である図書館。ラングストンのように、夢中になれる何かを探しに、あなたも図書館に出かけてみませんか。

7月19日のおすすめ

--------------------------------------------------------------------

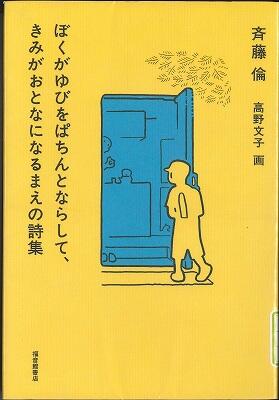

この本は、いい年をしたおっさんの「ぼく」と、「ぼく」の家にやってくる、おとなになるまえの「きみ」の物語です。

学校で先生から「ことばがなってない」と言われた「きみ」。テストで「作者の気もちが、わかっていない」と言われた「きみ」。家にやってくる「きみ」の話を聞いて、「ぼく」は様々な詩を紹介します。そして「きみ」は夏休みの自由研究で、詩を書くことにしました。

詩や、物語や、音楽、絵画……同じ作品でも、出会う時期によって違うものに感じるときがあります。そのときの自分にとって、心に響く詩に出会えたとしたら、それはずっとあなたの支えになるかもしれません。

大人になって、子どものときの出来事を忘れても、読んだ詩を忘れても、心の響きは残るのではないでしょうか。

詩がわからなくても大丈夫。でも、ふたりのやりとりから、わかろうとすることは大切なことだと感じられます。まずはこの本の詩をじっくり味わってみてください。