小中学生へおすすめ!

児童書おすすめ(3月26日)

出版社

--------------------------------------------------------------------

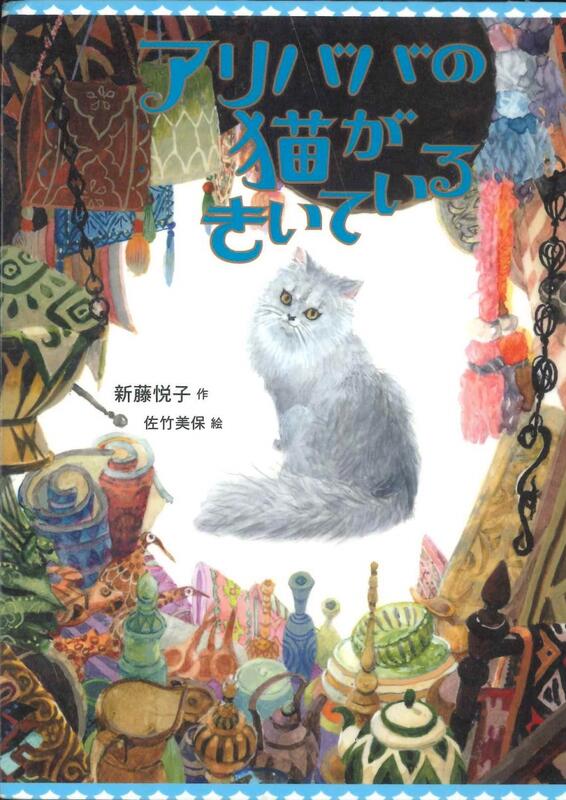

ペルシャ猫のシャイフは、人と物の言葉が分かる特別な猫です。ある日、飼い主のアリババさんが海外出張に行くため、民芸品店を営む石塚さんに預けられることになりました。

その晩、不思議な話し声を聞いたシャイフは、それが民芸品の声だと気づきます。物の言葉が分かるシャイフもおしゃべりに加わり、イランのタイルやアフガニスタンのグラス、ペルーの人形など世界中から集められた民芸品たちの身の上話を聞くことに。しだいに民芸品たちと心を通わせるようになったシャイフは、彼らの願いを叶えようと奔走するのですが…。

あなたの回りにも世界を旅してきた民芸品はありませんか?民芸品が生まれた場所や時代に想いを馳せることで、世界はつながっているのだと感じることができます。

民芸品を通して、物を大切にする心が育まれるとともに、国際理解が深まる一冊です。

児童書おすすめ(3月19日)

出版社

--------------------------------------------------------------------

野原の好きな“のはらおばさん”は、子どもたちを集めて、みんなで野原を歩きながら草花の話をしようと、のはらクラブのポスターを作って木にかけておきました。

次の日、近くに住むのんちゃんという女の子を連れてポスターの場所に向かうと、7人の子どもたちが集まってくれていました。

さっそく野原を歩いていると、生えている草花たちを見て、それぞれの子どもたちが詳しく説明をしてくれます。どうしてそんなに詳しいのかというと、のはらクラブの子どもたちは実は…。

草花の知識が学べ、遊び方も楽しめる一冊です。子どもたちの正体も草花の名前にヒントが隠されているのかも!?想像しながら読んでみてください。

暖かくなり外に出かけたくなる季節になってきました。お散歩しながら身近な草花について、友達や家族と話をしてみませんか?

児童書おすすめ(3月12日)

出版社

--------------------------------------------------------------------

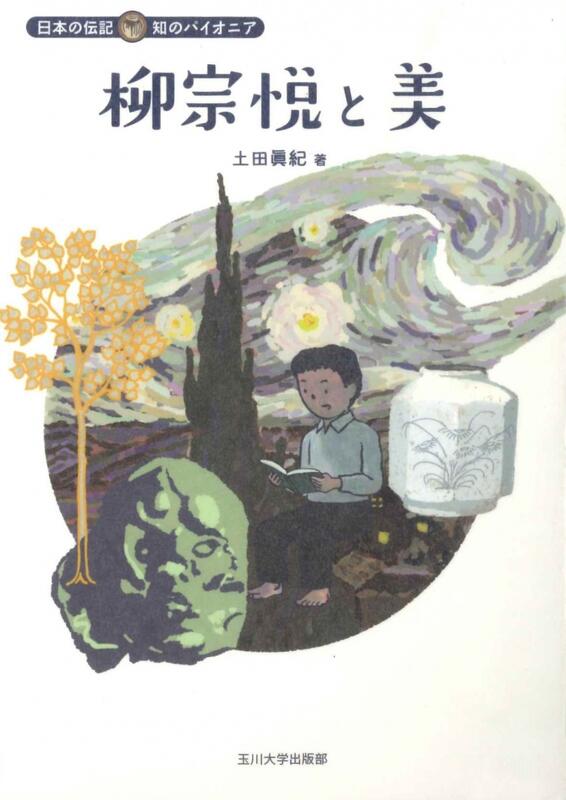

柳宗悦という名前を聞いたことがあるでしょうか。

柳宗悦は、大正から昭和にかけて、それまで誰も気付かなかった物に美を見つけ広めた人です。

学生時代に雑誌『白樺』を創刊し海外のアートの紹介をしたり、自らも執筆していた柳は美しさにとても敏感でした。

ある時、朝鮮の素朴な壺に魅力を感じたことをきっかけに、日本の名もない職人が作った器や織物、染物など普通の人々が普段使いする物に独特の美しさがある事に気が付きました。

その後、日本を巡り各地の美しいと思うものを集め、それらを民芸と呼び美術館をつくり世に広めました。

特に、アイヌや沖縄の民芸に対しては尊敬の念と、何としてもその文化を守りたいという強い思いが感じられます。

柳が見つけた美、いつまでも大切にしたいものです。

もしかしたら普段身近に使っている物にも美が隠れているかもしれません。自分だけが感じる美しさを探してみるのもいいかもしれませんね。

児童書おすすめ(3月5日)

出版社

--------------------------------------------------------------------

突然ですが、みなさん漢字の勉強は好きですか?私は漢字を覚えるのは好きでしたが、同じ漢字を何回も書く宿題は嫌いでした。みなさんの中には、漢字が苦手な人もいるのではないでしょうか。

今回紹介するこの本は、学校で習う漢字とはちょっと違う、「そんなのどこで使うの?」と言いたくなるような漢字の本です。普段はカタカナやひらがなで書いている虫や魚の名前、さらには国の名前まで。実は世の中のいろんなものに漢字があるんです。本を読み終わったら、身の回りの物の漢字が気になること間違いなし。気になったら辞書で調べてみましょう。本当にいろんな漢字があるんですよ。では、最後に問題です!

「赫拉克勒斯大甲虫」

何かの呪文のようなこの漢字、一体何の虫のことだと思いますか?ヒントは、格好いいツノをもつ、大きな夏の虫。答えが気になる人は、ぜひ本を読んでみてください。

児童書おすすめ(2月26日)

出版社

--------------------------------------------------------------------

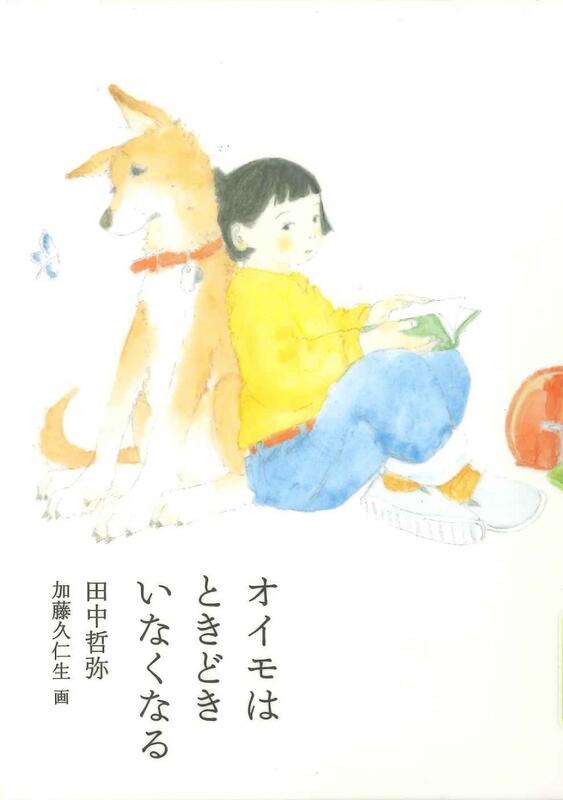

小学3年生のモモヨにとって、茶色くて細くてちょっとくさい犬のオイモはかけがえのない存在です。オイモはときどきいなくなります。いつもは暗くなる前に帰ってくるのに、その日は夜になっても帰ってきません。心配しているのはモモヨだけ。みんなはなぜか気にしていません。モモヨは帰ってこないオイモを探しに出かけますが…。

テンポよくユーモアのある文章と絵本のようにたくさん挿絵があるので、本を読むことが苦手な人にもおすすめです。絵を描いているのは『つみきのいえ』でアカデミー賞短編アニメーション賞を受賞した加藤久仁生さんです。優しい色使いの挿絵がとても素敵です。

食いしん坊でひょうきんなモモヨですが、じつは頭の中でいろいろな事を考えています。モモヨの夢なのか現実なのかよくわからないふわふわしたところを感じてみてください。読み終わると、オイモがすぐそばにいたような気持ちになり、こころが温かくなる1冊です。

児童書おすすめ(2月19日)

出版社

--------------------------------------------------------------------

「今の中学生は、実はとても忙しい。」

冒頭の一文です。授業のあとに部活動・塾・習い事、それから宿題、もちろんご飯やお風呂だって。なにも部活動・塾・習い事をしている人だけが忙しいわけじゃないですよね。

人には何かしらの事情があって時間なんてあっという間に過ぎていませんか?

自分たちの状況や気持ちを分かってくれている本なら、ちょっとめくってみようかな…そう気にしてくれたあなたへ。

この本は、大人になることへの不安や、進路、いじめ、生きづらさなどがテーマです。

元アイドルの作家や、新聞記者、俳優・声優、フォトジャーナリスト、エッセイスト・タレントといった方々が、実際に東京の中学校で行った授業をまとめてあります。

好きなところから読み始めればいいですよ。その方が目にした光景、悩み、そして今。十人十色で、思いもいろいろ。でも、すーっと心に伝わりました。そして好きになりました。

あなたより少しだけ長く生きている大人たちの特別授業です。

児童書おすすめ(2月12日)

出版社

--------------------------------------------------------------------

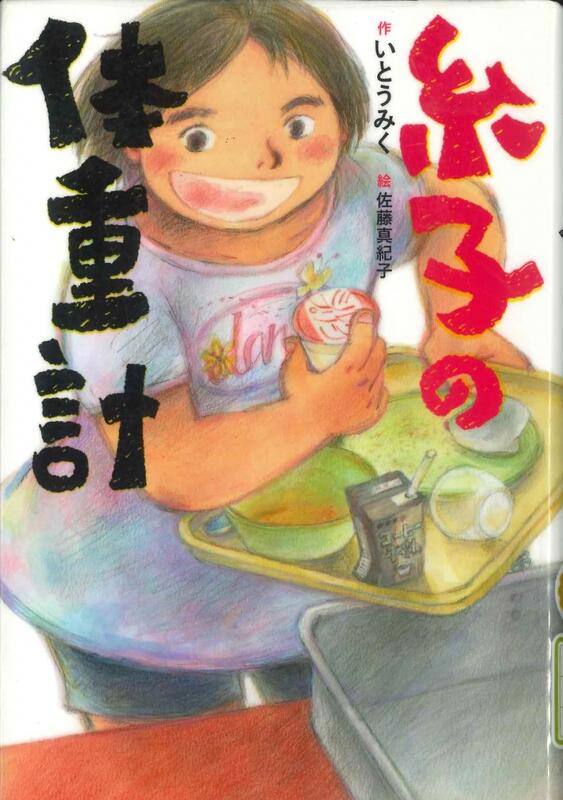

おいしいものを食べることが大好きな糸子が、給食のおかわりをめぐってからかわれた転校生をかばったことで、なぜか一緒にダイエットをするはめになります。

教室に集うのは、考え方も家庭環境も、大切なものも違う友だちです。

大柄だけど自分に自信のない高峯さん。人に裏切られる怖さを知っている少し大人びた町田さん。その町田さんに憧れて、顔色をうかがってしまう坂巻さん。親との関係に悩んでいるけれど、てきとーにふわふわと生きていこうと思っている滝島くん。

がさつでずうずうしい糸子ですが、人一倍友だちを見ています。そして、まっすぐな言葉と行動で、みんなの気持ちを前向きにしてくれるのです。

みんなと仲良くすることは、正しいことだけれど難しい。そう感じている人に読んでほしい一冊です。

そして、この本の続き、糸子たちの卒業までの物語もあわせておすすめです。

児童書おすすめ(2月5日)

出版社

--------------------------------------------------------------------

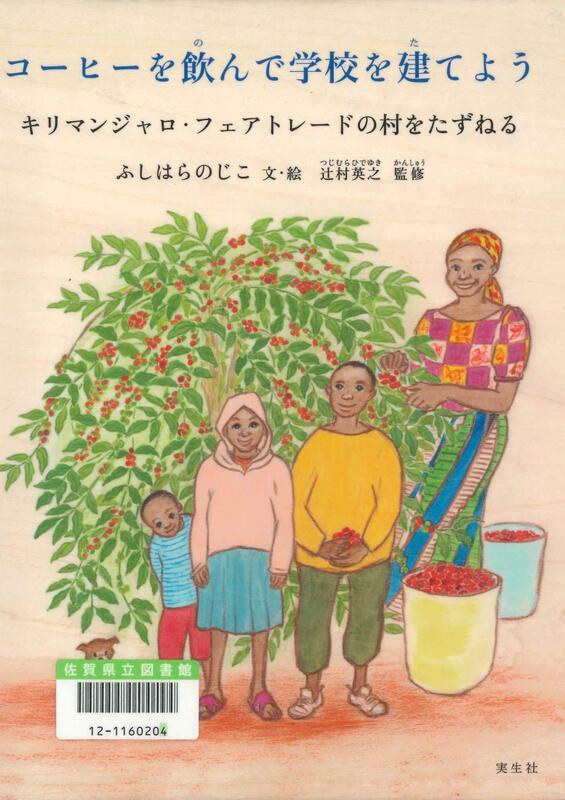

アフリカのキリマンジャロ山にあるルカニ村は、コーヒー栽培に適した土地といわれるコーヒーベルト地帯(赤道を挟んで、それぞれ南北25度の間)にある世界有数のコーヒー産地です。

この村では、赤ちゃんが生まれるとコーヒーの木を植える習慣があります。学校に入る頃には花が咲き実がなり始め、成人する頃には安定した収穫で暮らしを支えてくれます。人とコーヒーは共に成長し一生を過ごすのです。

ある時期、世界的にコーヒーの値段が下がり、村の暮らしが危機に見舞われました。これを救ったのが日本人によるフェアトレード支援でした。皆さんは、このフェアトレードという言葉を知っていますか。フェアは公正、トレードは貿易を意味し、途上国の暮らしを守り自立を支援する仕組みです。

私たちは食べ物をとおして世界とつながっています。作っている人の顔を思い浮かべれば、皆さんにも世界のいろいろな仕組みが見えてくるはずです。

児童書おすすめ(1月29日)

出版社

--------------------------------------------------------------------

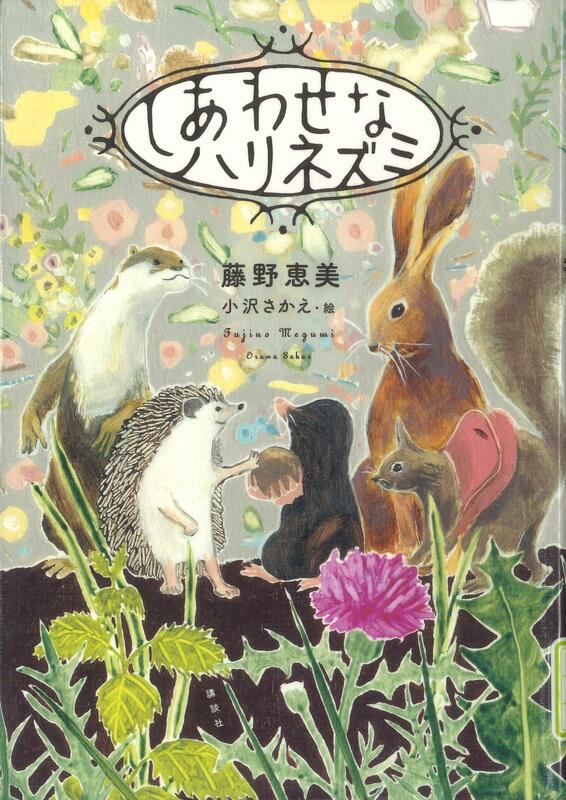

ハリネズミは、考えることが大好きで、思った言葉をそのまま口に出してしまいます。その言葉は相手を傷つけ、皆にさけられていました。けれども、自分の考えを変えるくらいなら、友達なんていらないと思っていました。

ある日、ハリネズミは引っ越してきたばかりのモグラと出会います。モグラは「食べられないし役にも立たない」どろだんごを作っていました。ハリネズミはなぜかどろだんごが気になってしまい、自分が作っている「食べられないし役にもたたない」ものと交換してもらいます。

一人が良いと思っていたハリネズミが、前向きなモグラと仲良くなっていくうちに、考え方や伝え少しずつ変わっていく、心の成長を描いた物語です。

相手の気持ちを想像するのは難しいことですよね。友達を思う気持ちを知ったハリネズミがどう変わっていくのか。ぜひ読んで確かめてみてください。

児童書おすすめ(1月22日)

ビョールン=ベルイ/画

出版社

--------------------------------------------------------------------

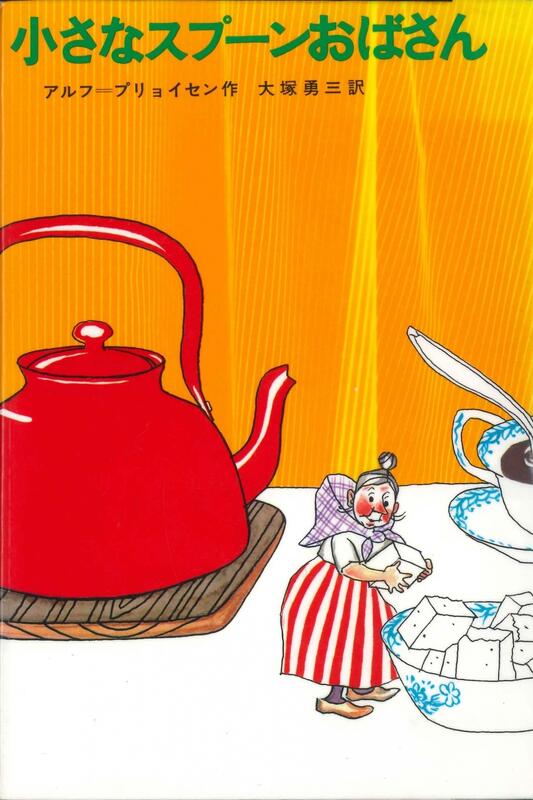

「もしも自分の体が小さくなったら…」誰もが一度は想像する魅力的なテーマです。体の小さな主人公が活躍するお話は、日本の昔話に『一寸法師』がありますし、西洋では『不思議の国のアリス』、『床下の小人たち』、少し古い映画でいうと『ミクロキッズ(1989年)』等、例をあげるときりがありません。

さて、この『小さなスプーンおばさん』はその名の通り、ある日突然ティースプーンの大きさになってしまうおばさんの物語です。おばさんのすごいところは、急に小さくなっても動じない大らかさ。「小さくなっちゃったんなら、それでうまくいくようにやらなきゃならないわね」と、動物に掃除をさせ(おばさんは小さくなったら動物と話せるようになります)、ネコの背に乗り雪道だって何のその。ついにはカラス会議に出席しておしゃれを競ったりします。

前向きで陽気なおばさんの小気味よいセリフ、ご亭主との愛嬌あるやりとりに、生きることの楽しさを教えてもらえる一冊です。

児童書おすすめ(1月15日)

出版社

--------------------------------------------------------------------

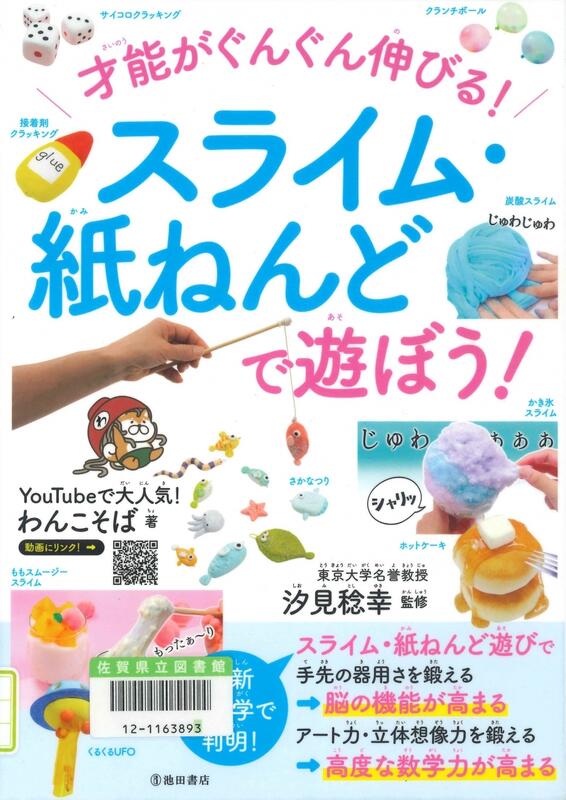

みなさん、スライムは好きですか?最後にスライムを作ったのはいつですか?スライムと言えば「液体のり」と「ホウ砂水」。この二つをかき混ぜると、もちもちとろ~り不思議な物体の完成です!

どうして、こうもスライムは魅力的なのでしょう。カナダの脳医学者ベン・フィールドらの研究によると、人間の手は、脳ととても深い関わりがある場所だそうです。手でスライムをこねまわすことで、脳もリフレッシュしているのかもしれませんね。じゅわじゅわ、シャキシャキ、たぷたぷ、この本をめくると、今すぐにスライムにさわりたくなってしまいます。最後に、スライムに必要なホウ砂などは、使い方を誤るととても危険です。注意点を理解したうえで、あなただけのスライムを作ってみてはいかがでしょうか♪

児童書おすすめ(12月25日)

出版社

--------------------------------------------------------------------

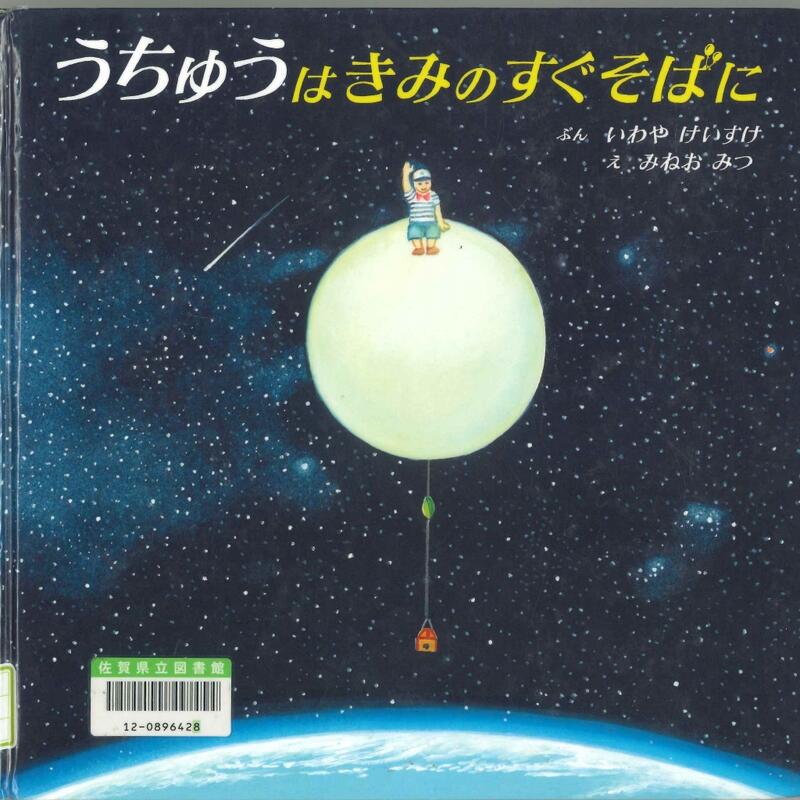

ある日の公園で、男の子が持っていた風船が手から離れ飛んでいってしまいます。風船は空へ昇っていき、ビルの上から町を見おろし、飛行機のそばをふわりと漂い、雲の中を突き抜け、ついに地球の形が分かる高さまでやってきました。

地上から100km、ここから上が宇宙です。

私たちは空の下で暮らしています。そして空の上には宇宙が広がっています。「どこまでが空で、どこまでが宇宙なの?」空を見上げると思いがあふれてきますよね。作者の岩谷圭介さんも「宇宙は遠いというのは思い込みではないか」という疑問から研究を始め、日本初の風船による宇宙撮影を成功させました。

上へと昇っていく風船の目線でこの本を読むと、地球と宇宙はつながっていると感じさせられます。子供の頃に宇宙への夢を抱いていた大人たち、そしていつか宇宙に行ってみたいと願う子供たちへ。『うちゅうはきみのすぐそばに』という言葉には、彼の思いが込められています。

児童書おすすめ(12月18日)

出版社

--------------------------------------------------------------------

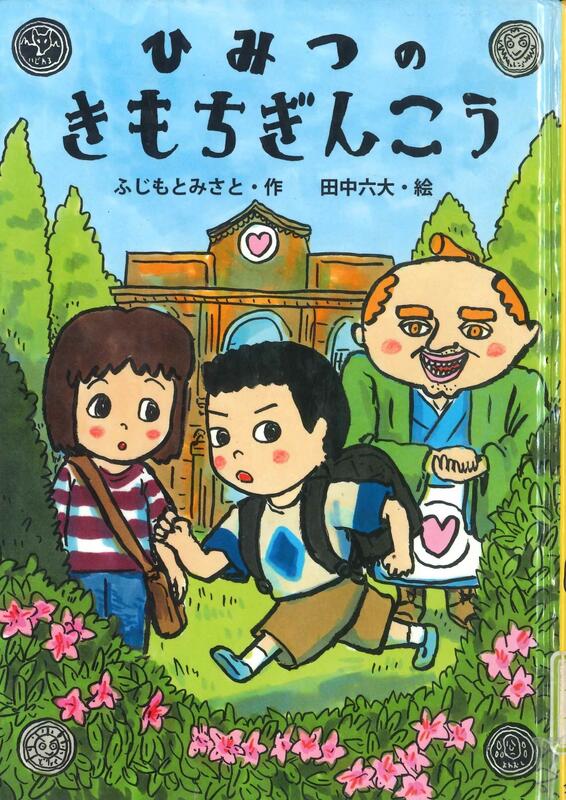

ゆうたが、ここみちゃんの落とした本を蹴飛ばしたとき、ジャリーンという音がどこからか聞こえてきました。この音はいやなことをする度に聞こえてきます。

その後、ゆうたの元に「きもちぎんこう」から手紙が届きました。ゆうたの「きもちつうちょう」が、黒コインでうまりそうだということです。この通帳は、人の気持ちを預かる通帳で、その人が本当に持っている気持ちと違う気持ちを預かったときは、黒コインが貯まるそうです。ちょっと恥ずかしいけど自分の気持ちに素直によい行動をしたときは、ぎんいろコインが貯まります。

ゆうたは、本当は良いことをしようと思ったのに、ついいじわるをしてしまっていました。ゆうたはこの後、自分の気持ちに素直に良い行動をとろうと頑張ります。

あなたの通帳も黒コインではなく、ぎんいろコインでいっぱいにしてくださいね。

児童書おすすめ(12月11日)

出版社

--------------------------------------------------------------------

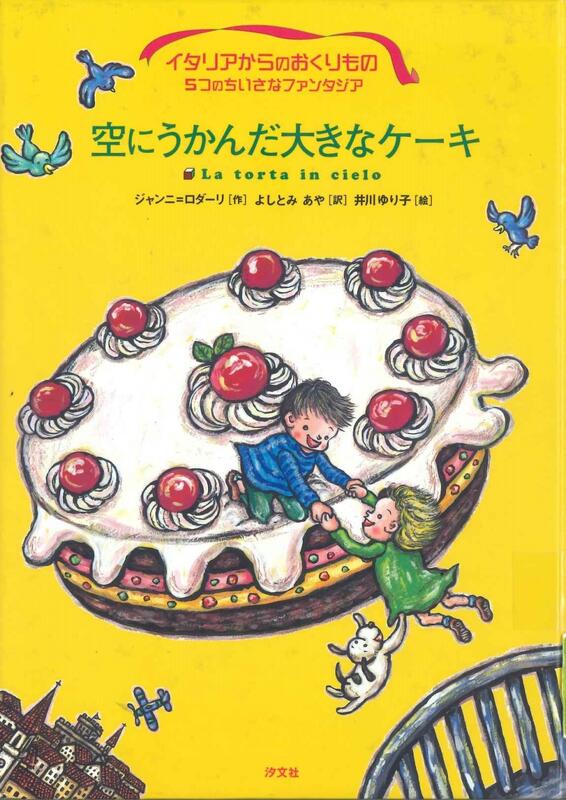

ある日、トゥルッロの町の上空に、巨大なまるい物体が現れました。町の大人たちが警戒するなか、好奇心旺盛なパオロとリタは、クッコ山の頂上へ見に行きます。その物体はなんと、とても大きなケーキだったのです!マロングラッセやラズベリージャムなど、ケーキの中はおいしそうなものでいっぱい。大きなケーキの中を、パオロはスコップで掘って、リタは食べて進んでいきます。

すてきな出来事のように思えますが、実は大きなケーキは、まちがいでできてしまったものでした。製作者である教授はひどく落ち込んでいます。ケーキができた背景を知ったらあなたは驚くでしょう。しかし、きっと教授を励ましたくなると思います。それはみんなを笑顔にする、世界一しあわせなまちがいだったのですから。

読んだあとは、あなたもおいしいケーキが食べたくなるかもしれませんよ。

児童書おすすめ(12月4日)

出版社

--------------------------------------------------------------------

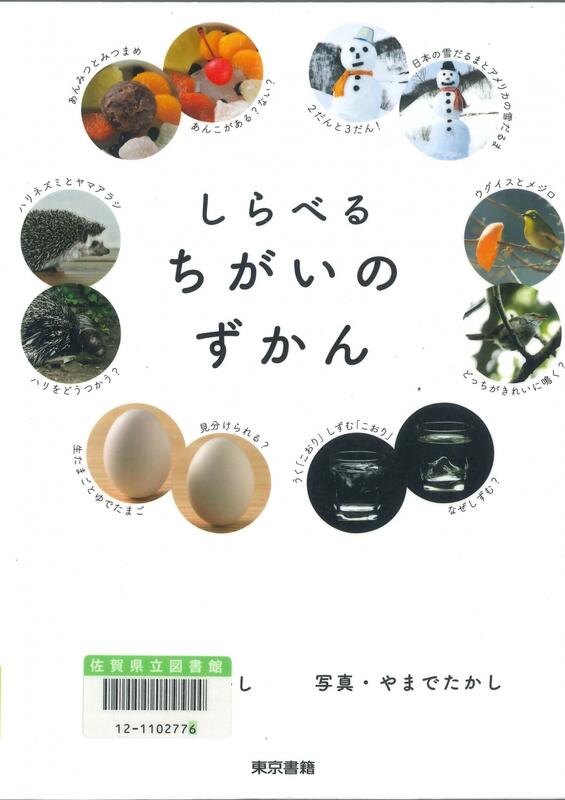

昔、関東に住む友人が桜もちを持ってきてくれました。一緒に食べようと箱を開けてビックリ!あんこがもち米に包まれた桜もち……ではなく、クレープのような桜もちだったからです。同じ名前だけど何かがちがう。同じように見えるけど本当はちがう。そんな体験があなたにもありませんか。

この本では「どうちがう?」、「どこがちがう?」、「じつはちがう?」の3章立てで、さまざまなちがいに気づかされます。

たとえば生たまごとゆでたまご。ふたつを見分けるにはたまごを回したり、光に当てたり、多くの方法が思いつくはずです。でも実は、目で見るだけで区別できる「ちがい」があるのです。

他にも普段は気づかない、ビックリするような「ちがい」がたくさん紹介されています。本を読んで、身近なちがいを探してみてくださいね。

児童書おすすめ(11月27日)

出版社

--------------------------------------------------------------------

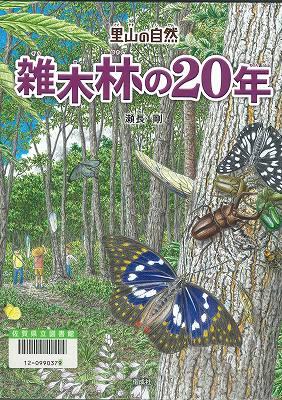

人の暮らしと深いつながりを持つ森林を里山といいます。そこには雑木林があり、多様で豊かな環境の中にたくさんの生き物が暮らしています。

雑木林という言葉が一般的に知られるようになったのは、明治の文豪国木田独歩が、代表作『武蔵野』で取り上げてからだと言われています。戦前までの日本では、炭や薪を燃料にして暮らしていました。落葉広葉樹のクヌギやコナラは、幹や枝は燃料に、落ち葉は肥料になるため、人々は雑木林にこれらの木を植え大切に育ててきたのです。

ガスや電気の普及で炭や薪を使うことがなくなった今、多くの雑木林は開発などで姿を消しつつあります。

この本には、雑木林と人が共に生きていた頃の1年と木々が伐採されてから再生するまでの20年の変化が、優しい風合いの色鉛筆画で描かれています。雑木林を知らない人でもこの本を開けば、豊かな自然の中で生きる動植物にふれたり、四季の美しさを感じることができるはずです。

児童書おすすめ(11月20日)

出版社

--------------------------------------------------------------------

朝日新聞に以前連載されていた「折々のうた」を読むのが毎朝の習慣です。詩歌と解説を読むことでなぜか今日一日の準備が整うような気がします。

ある日、「折々のうた」をこども向けに編集した本書が、児童室で目に飛び込んできて思わず手にしました。よりすぐりの短歌と俳句を集めた枯れない花束のような本です。古い時代の作品がほとんどですが、今と変わることなく、心をブルンとさせる力強く瑞々しい力があります。

時には「大丈夫」と励まし、「そうだね」と共感してくれる。俳句や短歌は文学でも短い形であるにもかかわらず、人が生きていくために大事なメッセージが詰まっています。好きなページから読んでみてください。

さらに興味がある人は心に留めておきたいことを俳句や短歌にするのもおすすめです。この一瞬!と感じたことを切り取って作品に残してみてはいかがでしょうか。

そんな時に本書は手を差し伸べてくれることばの先生です。

児童書おすすめ(11月13日)

出版社

--------------------------------------------------------------------

「民主主義」という言葉は聞いたことがありますか? どういう意味なんでしょう?多数決のことでしょうか?

この絵本の舞台は町の児童館前の小さな広場です。そこで子どもたちはいろいろな遊びをしていますが、せまいのでぶつかってけんかが起きるなど、トラブルつづきです。

相談をしてもまとまらないので、子どもたちは、広場で何をして遊ぶのかを投票で決めることにしました。

野球、サッカー、ドッジボール、ままごと……投票の結果、多数決で決まった遊びを優先するようにしましたが、「雨がやんだ後、鬼ごっこしていいか」

「ソフトボールはどう扱うか」などでトラブルになり、結局、みんなが楽しく遊べる広場ではなくなってしまいます。

そこにやってきた年上のお兄さんが、みんなが楽しく遊べるための提案をしてくれます。さて、どんな提案でしょうか?

「民主主義」の事が分かりやすく学べる1冊です。

児童書おすすめ(11月6日)

出版社

--------------------------------------------------------------------

主人公のロップは、精霊の子どもです。精霊たちは人間にとりつくことではじめて一人前になることができます。ロップはまだ一度も人間にとりついたことがありません。

そんなロップはある日、海で遭難している少年を発見し、彼にとりつくことを決めたのです。しかし、とりつく方法を教わっていなかったロップは…。

心優しいロップは少年を看病するうちに、少年が母親と引き離されたという辛い過去を知り、母親を探すため動き出します。

物語の中には、いろいろな精霊たちが登場します。海賊やファッションデザイナー、舞台監督にとりついた

精霊…。ロップは仲間の精霊たちの力を借りながら、懸命に少年の母親を探し始めます。ロップは少年に出会い、人間のもつ感情の豊さに気づいていきます。温かくもどこか切ない精霊と人間の物語。はたしてロップと少年は、無事に母親を見つけ出すことができるのでしょうか?

児童書おすすめ(10月30日)

出版社

--------------------------------------------------------------------

室町時代に誕生したといわれる和ろうそく。石油から作られる西洋ろうそくとは違い、植物から作られていて、すすが少なく、ゆらゆらとゆらめく炎が特長です。

「和ろうそくって、どうやって作られ、なにからできているのだろう。」

工房では、職人の手により全ての工程が手作業で進んでいきます。和紙や植物の髄(ずい)(中心の柔らかい部分)を串に巻き真綿をからめた芯に、ドロドロに溶かした蠟(ろう)をぬり重ねていくのです。

では、その材料はどこから来たのでしょう。

和ろうそくのもとをたどっていくと、蠟の原料となるハゼの木の実をとる人、蠟を絞り固めて作る人、その絞りカスを使って藍染をする人、藍染で使い終わった灰を使って焼き物を焼く人と、さまざまなモノと仕事がつながっていきます。

ひとつの役割を終えたモノが、次の職人によって生かされ、循環していく。自然の恵みを生かし切る、モノと人とのめぐりの見事さに驚かされました。