小中学生へおすすめ!

11月29日のおすすめ

--------------------------------------------------------------------

主人公のエイミー・アンがある日図書室に行くと、大好きで何度も何度も借りた本『クローディアの秘密』がなくなっていました。貸出中かと思い司書さんにたずねてみると、大人たちが『クローディアの秘密』をはじめとするいくつかの本を、「子どもにふさわしくない本」として貸出禁止にしてしまったということでした。

ですが、それに納得のいかないエイミー・アンはあることをひらめきます。それは、貸出禁止の本を自分のロッカーに集めて、読みたい人が誰でも読める「ロッカー図書館」を作ることでした。はたして彼女は、貸出禁止の本をすくうことができるのでしょうか?

このお話には貸出禁止にされた本をはじめ、たくさんの本が登場します。実はそれは全て実在する本です。このお話を読んでから登場した本を実際に読んでみるのも、普通に読むのと違う見方ができて面白いかもしれません。

11月22日のおすすめ

--------------------------------------------------------------------

角笛と鉄のフライパンとまりを七つ。手回しオルガンを背負い、熊の“メドウィーチ”をつれて芸を見せながら村々を旅する“熊おじさん”とよばれる男がいました。

熊おじさんのとくべつな力は「熊のことばがわかること」「心根のいいこと」「七つのまりでお手玉ができること」。

彼らはゆったりと、ひと呼吸に3歩の足取りで旅を続けます。

おじさんにとってメドウィーチは、助け合って生きる相棒でした。やがておじさんの命は尽き、メドウィーチはたった一頭残されます。おじさんがいない世界でメドウィーチはどのように生き続けたのでしょうか。

旅の途中で出会う様々な風景やおじさんが吹く角笛の、銀(しろがね)の玉をころがすような澄んだ音色、メドウィーチの楽しいダンスを想像しながら読んでみませんか。

大人になった時にふと思い出してほしい物語です。

11月15日のおすすめ

--------------------------------------------------------------------

「浦島太郎」や「桃太郎」「金太郎」の話を知らない人はほとんどいないでしょう。

通説では、浦島太郎がカメを助けたことになっていますが、カメに言わせると助けてもらったとは思っていないようです。桃太郎と一緒に鬼ヶ島へ行ったイヌは、きびだんごに釣られてお供したわけではなさそうです。力持ちとして有名な金太郎は、ただの力持ちではなかったのです。

語り手として登場するカメ、イヌ、クマの妙に説得力のある口調が真実味をおびて迫ってきます。

これまで「昔話なんだから多少の無理な設定は仕方ないよね」と思っていたことが、サブキャラたちの証言でスッキリ解決。

疑問に思ったら、常識も疑ってみる。違う視点で見てみたら、今まで気が付かなかったことに気が付くかもしれませんね。

11月8日のおすすめ

--------------------------------------------------------------------

ドラえもんの秘密道具タイムマシンがあったら夢の時間旅行に出かけることが可能かもしれませんね。こんなタイムマシンは空想の産物でしょうか。

現在世界中の科学者が究極の理論を手に入れようと真剣に研究を続け、何種類かのタイムマシンを提案しているのだそうです。アインシュタイン博士を悩ませた難問は解決できるのでしょうか。

速く動くと時間の進み方が遅くなることが分かっています。例えば時速300kmの新幹線で東京から博多まで行くと、時間が約10億分の1秒だけ遅れ、10億分の1秒だけ未来に行けます。既にタイムマシンはあったわけです。

この本ではネズミのチュータとミライネコがタイムマシンの実現可能性を探っていきますよ。

読み進めていくうちに理系脳がきたえられるかもしれませんね。

11月1日のおすすめ

--------------------------------------------------------------------

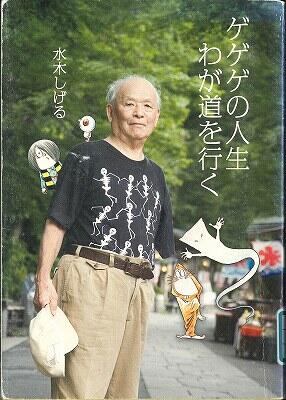

君は悔いのない人生を過ごしているか?と聞かれて「そうですネ」と即答できる人は少ないでしょう。歳を重ねればなおさらで、「あの時ああしときゃ良かった……」などと悔やむことの連続です。

『ゲゲゲの鬼太郎』の作者として知られる水木しげる先生(自称“水木サン”)は、どんな時も自分で決めたルールを基準にして生きた人です。例えば水木サンが子どもの頃、人が死んだらどうなるか気になって仕方がなくなり、弟を海に突き落としたことがあります(もちろん後でめちゃくちゃ怒られた)。太平洋戦争時の軍隊では、自分のトイレタイムを優先しすぎた結果、点呼に遅れ、脱走兵騒ぎにもなりました(後でめちゃくちゃ上官に殴られた)。

さすがに、こうした巨匠漫画家の生きざまをそのまま取り入れることはオススメしませんが、いまや人生百年時代。一つだけでも、水木サンのような“あなた自身のルー ル”を心に決め、生きてみようではありませんか。

10月25日のおすすめ

--------------------------------------------------------------------

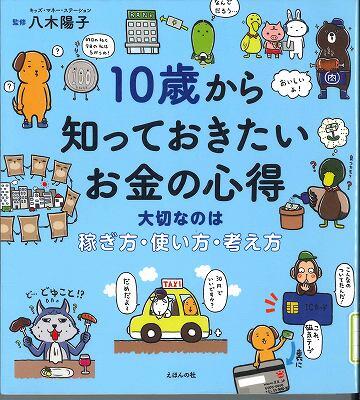

お父さん、お母さんたちはお金を稼いで、みなさんにお小遣いやお年玉をくれます。 お小遣い、お年玉、もらうと嬉しいですよね。

お金があると色んなものが買えます。でも、「貯金しなさい」って言われることもありますよね。

物を買うときには値段がありますが、値段は誰がどうやって決めているのでしょうか?

また、物を買うときに「消費税」も払います。これはどうして払わなければいけないのでしょうか?「貯金」するときの「銀行」ってどんなものなのでしょうか?

そもそも、お金って何でしょう?

丸い金属のお金、四角い紙のお金だけじゃなく、Suica、PayPay、LINEPayなどの実物がない電子マネーもありますね。

大事なことですが、意外と知らないお金のことについて、ばっちり知ることができますよ。

10月18日のおすすめ

--------------------------------------------------------------------

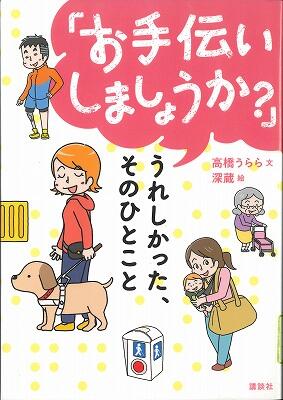

困っている人を見かけたとき、あなたならどうしますか?

私たちは毎日いろいろな人と出会っています。ふだんなにげなく通る道で、目の不自由な人、車いすの人、赤ちゃんをつれた人、耳の不自由な人など、もしかしたら手助けを必要としている人たちとすれちがっているのかもしれません。でも、どう手伝ったらいいのかわからずとまどってしまうことが多いのではないでしょうか。

この本は、声のかけ方やお手伝いの方法などを具体的に学ぶことができ、手助けを必要としている人たちの気持ちも知ることができる一冊です。

「お手伝いしましょうか?」というひとことで救われる人たちがいることを知り、街なかで困っている人たちの手助けをするためには何ができるのかを自分でも考えてみませんか?

10月11日のおすすめ

--------------------------------------------------------------------

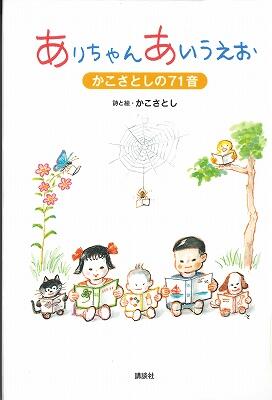

『だるまちゃん』シリーズや科学の本で、子どもたちに親しまれてきたかこさとしさんは、2018年にこの世を去られました。

この本は、ことばをおぼえはじめたばかりの子どもたちのために作られたあそび唄「ありさんあいうえお」と、孫の成長をあたたかなまなざしで詩に綴った「まごまごのうた」という未発表の2作品からなります。

亡くなる数か月前、病院で出版の話を聞いたかこさんは、照れながらもうれしそうな笑顔を浮かべられていたそうです。

皆さんは、「あいうえお」を覚えた時のことを覚えていますか。子どものときは、がぎぐげご、ざじずぜぞ、ばびぶべぼなどの濁音は、声に出すだけで楽しくなる魔法のことばでした。

今を生きる子どもたち、そしてかつて子どもだった大人のみなさんへの、かこさんからの最後のプレゼント。

家族で一緒に、声に出して読んでみませんか。

10月4日のおすすめ

--------------------------------------------------------------------

リスは、紙に書いて家の壁に貼っていた〈うきうきする〉という言葉が、何のことだかちっとも思い出せません。ある日、家のすみっこに貼られていた〈ぼくのたんじょうび〉という紙を見て、〈うきうきする〉自分の誕生日がもうすぐやってくることを思い出しました。

それから、リスは動物たちに向けて、誕生日パーティーへの招待の手紙を書きました。1日かけて書き上げた手紙は、屋根をこえる高さになりました。そして、誕生日の朝、来てくれる動物たちにごちそうするケーキを作ることに…。

大きなはちみつケーキ、背の高いケーキ…。来てくれる皆を思い浮かべながら、一つひとつ作り上げました。

招待された動物たちも、思い思いのプレゼントを用意して、どんな格好で参加しようか、と一生懸命準備をしていました。

来てくれる皆を楽しませたい、というリスの気持ちが、動物たちにも届いたのかもしれません。

優しく相手を思いやる気持ちに心が温かくなる1冊です。

9月27日のおすすめ

--------------------------------------------------------------------

江戸時代、幕府は北海道に測量隊を送っていました。平次の父親はこの測量隊に参加していたのですが、そのまま帰ってきませんでした。そこで平次は、伊能忠敬の測量隊に同行を願い出ることにしました。父を探しに行きたいという希望が聞き入れられます。しかし本音は、学問で大成するという目標のため。武士とは名ばかりで、収入が少ない父のようにはなりたくないと思っていたのです。

長く厳しい測量の旅。平次は忠敬の測量に取り組む姿勢を見て、聞き流していた父からの教えを理解できるようになりました。そして自分がどのように生きていくか、その意思をかため、将来のことを考えるようになるのです。

平次は現代の小中学生くらいの男の子です。認められたいという気持ち、将来を不安に思う気持ち、特別な生き方をしたいという気持ち、そんな平次の気持ちに、みなさんも共感できる部分があるかもしれません。

平次の気持ちの変化に注目して読んでみてください。

9月20日のおすすめ

--------------------------------------------------------------------

みなさんはマンボウという魚を知っていますか?不思議な形をしていて、ゆっくりと泳ぐ大きな魚です。図鑑や水族館で見たことがある人もいると思います。

著者である澤井さんは、そんなマンボウの研究者です。

新種のマンボウの発見やそれを公表するまでのエピソード、そもそもマンボウはどんな魚なのか、専門的な話も易しく理解しやすい内容です。

そして、マンボウは上を向いてねむるのでしょうか。そもそも魚はいつねむっているのか、どうやってねむるのか、考えたこともないような疑問にマンボウ博士の澤井さんがいどみます。

マンボウに詳しくなれるのはもちろんですが、好きなことや興味のあることを極めるすばらしさを、きっとこの本から学ぶことができるはずです。

9月13日のおすすめ

--------------------------------------------------------------------

0歳の頃、母親と一緒に国立音楽院のコンサートに行ったユージ。そこでユージは、フルートと衝撃的な出会いをする。それから5年後、天性の才能を認められ、難関の国立音楽院に入学したユージ。しかし、どんなに本気で目指しても、プロになれるのはたったひと握りだけ。そんなクラシック音楽界の厳しさを目の当たりにしたユージの決断とは…。

クラシック音楽界を題材に、15歳の少年の将来への迷いや挫折、それらを乗り越え成長していく姿を描いた青春音楽小説です。

この本の題名である『アドリブ ad lib.』は、ラテン語の「ad libitum」の略で、「自由に」を意味する音楽用語だそうです。また、作中ではクラシック音楽が多数登場するため、音楽用語やクラシック音楽の知識がある人は、より一層楽しむことができる作品となっています。作中で登場する曲を聴きながら、読んでみるのも面白いかもしれませんね。

9月6日のおすすめ

--------------------------------------------------------------------

作者は佐賀県出身(しゅっしん)で、初めて書いた小説『高安犬(こうやすいぬ)物語』で直木賞(なおきしょう)を受賞(じゅしょう)しました。動物の小説が多く、犬の物語が特に面白く感じます。

主人公キバの母は狼(おおかみ)、父は猟犬(りょうけん)で北海道の大雪山(だいせつざん)に生まれた野生犬です。生後6か月のとき、川に流され滝壺(たきつぼ)に落ちたところを女学生の早苗(さなえ)に拾(ひろ)われ、かわいがられて成犬になります。しかし見た目が狼のキバは、いつまでも早苗と一緒(いっしょ)にはいられませんでした。

キバは狼としてサーカスでは虎と、見世物小屋では闘牛(とうぎゅう)と戦う日々を送ります。早苗以外の人に関(かか)わると辛(つら)いことばかりです。

作者は一生の間には嬉(うれ)しい、悲しい、がっかりすることがあり、困難に打ち勝って人(犬)の成長が成(な)し遂(と)げられると語っています。

中学生に向けて書かれたこの小説は、漫画やアニメにもなりました。50歳以上の人は知っているかもしれません。『戸川幸夫動物文学全集』もお薦(すす)めです。

作者は、「イリオモテヤマネコ」を発見したことでも知られています。

8月30日のおすすめ

--------------------------------------------------------------------

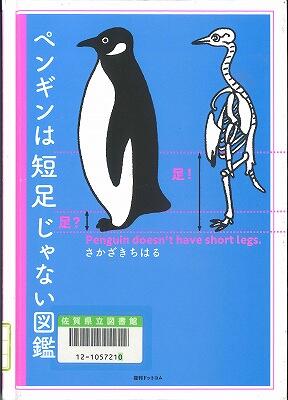

ペンギンって寒いところにしか住んでいないと思われがちですが、実は暖かいところにもいるって知ってましたか? 現在確認されている18種類のペンギンはすべて南半球で暮らしていますが、その場所は南極大陸から赤道直下の熱帯までと様々です。

ペンギンをよく知らない人にとって、18種類を見分けるのは至難の技。どのペンギンも同じに見えてしまうのかもしれません。今回紹介する『ペンギンは短足じゃない図鑑』は、そんなペンギン初心者さんにこそおすすめしたい一冊となっています。

作者はSuicaのペンギンをデザインされたことでも有名な、イラストレーターのさかざきちはるさんです。各ペンギンの特徴をしっかり捉えたイラストと簡潔でユニークな説明文に、ペンギンへの興味を掻き立てられること間違いなしです。

さかざきさんはこの本以外にもペンギンの絵本を多数執筆されていますので、機会があればそちらも手に取ってみてください。

8月23日のおすすめ

--------------------------------------------------------------------

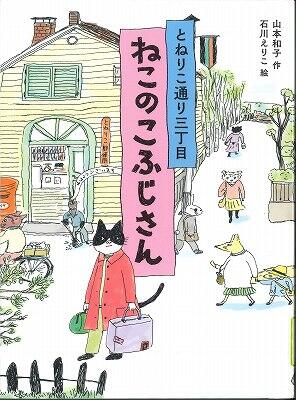

会社で嫌なことがあり、仕事を辞めて引きこもっていた、ねこのこふじさん。そんなある日、とねりこ通りに住むおばあちゃんから、世界旅行に出かける間、家のるすばんを頼まれました。家賃の代わりは、月に一度その月らしい行事をして、手紙で知らせること。

最初は誰とも関わりをもとうとしなかったこふじさんでしたが、4月はお花見、5月はころもがえ、6月はウメ仕事、7月は七夕と行事を重ねるごとに、とねりこ通りの住人と仲良くなっていきました。住人の温かさに触れるうちに、こふじさんの心の傷もだんだんと癒されて、ふたたび前向きな気持ちを取り戻すことができたのでした。

四季の移ろいを楽しみながら交流を重ねる、ねこのこふじさんととねりこ通りの住人の1年間を描いた、心温まるおはなしです。

自分はひとりぼっちだと感じている人はいませんか?

そんな時は周りをよく見てみてください。きっとあなたを優しく見守ってくれている人がいるはずですよ。

8月16日のおすすめ

--------------------------------------------------------------------

ある日、届いた不吉な手紙。そこには離れて暮らす兄が碁の会で口論となり殺害されたという内容でした。弟の判右衛門(はんえもん)は息子の判八(はんぱち)を連れ仇討ちに行くことに。ところが失敗したあげく思わぬ悲劇が彼らを襲います。

この本には表題作を含め7つの物語が収録されています。江戸時代の小説家井原西鶴の作品を軸に現代の人々に分かりやすい言葉にし、短い物語に肉付けされています。井原西鶴は庶民の姿をありのまま、冷静に観察することができました。この物語にはほぼハッピーエンドがありません。人間の欲望やこっけいさ、ずる賢さなど人間のネガティブな側面が書かれています。

人が持っている悪い面を否定することなく淡々と表現したこの作品は人間の奥深さを感じさせます。江戸時代の古典で手に取り難いけれど、読み始めるとすぐに物語に引き込まれます。

最近、わくわくする楽しい物語に飽きてきたな、人間の裏側を少しだけ覗いてみたいなという方におすすめです。

8月9日のおすすめ

--------------------------------------------------------------------

どこかの国の森の湖のほとりで人知れず死んだ兵士。彼は一時間前生きて戦っていました。八時間前は仲間と朝食をとっていました。二日前は、一年前は…。

ページをめくるごとに時をさかのぼって兵士の過去を知っていくうち、ひとりの人間が死んだということがしだいにリアルに感じられます。「こんなはずじゃなかった」と思いながらも戦地へ行かざるをえなかった彼の無念さを思って暗たんとした気持ちになります。

残酷な描写はなく数分で読める白黒だけのシンプルな絵本ですが、読んだ時間の何倍も死んだ兵士について考えてしまう、そんな本です。

もし、あなたがこの兵士だったとしたら、どう行動したでしょうか。ぜひ読んで考えてみてください。

8月2日のおすすめ

--------------------------------------------------------------------

物語の主人公は、小学6年生のぼくと川辺と山下。あることをきっかけに「人が死ぬところを見てみたい」という好奇心を抱いた3人は、もうすぐ死ぬと噂されている、一人暮らしのおじいさんを見張ることにします。しかし、ある時おじいさんに気付かれてしまい、ついに少年たちはおじいさんと言葉を交わします……その後、どんな結末が待っているのかは、読んでみてのお楽しみです。

少年たちのとんでもない好奇心から生まれたおじいさんとの夏の思い出は、少年たちの心を大きく変えることになります。

生きるって何だろう。大人になったら、年を取ったら、一体どうなってしまうのだろう……。

将来の夢やこれからのことで悩んで、少し難しく考えてしまった時、おじいさんと少年たちの物語を読んでみると、なんだかちょっとだけ、スッキリするかもしれません。

7月26日のおすすめ

--------------------------------------------------------------------

故郷のアラバマを離れ、父さんと二人でシカゴに引っ越してきたラングストン。大好きな母さんを亡くし、学校では南部の田舎者といじめられていました。

そんな時、偶然見つけた図書館。アラバマでは、黒人は図書館に入れてもらえないと教えられていましたが、そこは、だれでも利用できる図書館でした。

ラングストンにとって図書館は、たったひとつの心が休まる場所になりました。そこで彼は、自分と同じ名前の詩人の本と出合います。その本には、まるで自分の気持ちを表したような、美しい言葉が並んでいました。

それから、ラングストン自身や彼を取り巻く環境は、大きく変わっていきました。黒人にとってまだまだ差別が残っていた時代、図書館は大きな希望を与えてくれたのです。

学びの場であり、癒しの場であり、感受性を刺激してくれる場所である図書館。ラングストンのように、夢中になれる何かを探しに、あなたも図書館に出かけてみませんか。

7月19日のおすすめ

--------------------------------------------------------------------

この本は、いい年をしたおっさんの「ぼく」と、「ぼく」の家にやってくる、おとなになるまえの「きみ」の物語です。

学校で先生から「ことばがなってない」と言われた「きみ」。テストで「作者の気もちが、わかっていない」と言われた「きみ」。家にやってくる「きみ」の話を聞いて、「ぼく」は様々な詩を紹介します。そして「きみ」は夏休みの自由研究で、詩を書くことにしました。

詩や、物語や、音楽、絵画……同じ作品でも、出会う時期によって違うものに感じるときがあります。そのときの自分にとって、心に響く詩に出会えたとしたら、それはずっとあなたの支えになるかもしれません。

大人になって、子どものときの出来事を忘れても、読んだ詩を忘れても、心の響きは残るのではないでしょうか。

詩がわからなくても大丈夫。でも、ふたりのやりとりから、わかろうとすることは大切なことだと感じられます。まずはこの本の詩をじっくり味わってみてください。

7月12日のおすすめ

--------------------------------------------------------------------

これまでに新種の恐竜を9種類発見した小林博士。「化石が好きなのであって、恐竜自体に関心をもっていたわけではない」少年時代から、なぜ恐竜博士と呼ばれるまでになったのでしょうか。この本にはけっして順調ではなかった道のりが書かれています。

流されるまま決めた大学時代のアメリカ留学。ホームシックにかかり、さびしさを忘れようと遊びまわります。けれど内心あせりがつのるばかり。帰国してから本当に自分がやりたいことは何か考えます。

恐竜学者になってからも様々な苦労が絶えませんが、小林博士は前向きに乗り越えていきます。例えばどれだけ探し続けても化石が見つからない時、みなさんはどう感じるでしょうか。普通なら弱気になる場面で、小林博士は「発見なし」でも喜びに変わると言います。その理由は……ぜひ読んで確かめてみてください。

恐竜が好きな人だけでなく進路に悩んでいる人、自分を見つめなおしたい人にもおすすめの1冊です。

7月5日のおすすめ

--------------------------------------------------------------------

新学期がスタートして約2カ月。環境が変わり、不安に感じている人も多いのではないでしょうか。今週は肩の力を抜き、自然体で生きる術を語った中国の古代思想家「老子」の言葉を集めた本をご紹介します。

老子が生きていたと思われる春秋戦国時代は、鉄の生産が広まり社会が急激に発展した時代。果てしない生存競争に、疲れを感じる人も多かったようです。そんな人たちに、老子は流れる“水”のように自然のはたらきに逆らわず、ありのままの自分で柔らかく生きることをすすめます。

二千年以上前から、今の私たちと同じように、とまどいながら生きている人たちがいたと考えると何だか面白いですね。あなたが迷ったり悩んだりしたとき…。ぜひ古典を手に取ってみてください。本の中に、数千年の時をこえて、誰にも話せないことを語り合える理解者が見つかるかもしれませんよ。

6月28日のおすすめ

--------------------------------------------------------------------

小学三年生のマキシとおむつをしている弟のレオンは、パパとママがお出かけのため、大学生で一人暮らしをしている兄トミーのアパートで一週間生活することになりました。

両親と離れて暮らすなんて初めてです。そこでは、兄のアルバイトのお手伝いをしたり、大学の講義に参加したりと冒険のような毎日が待っていました。トミーは、朝寝坊で、パパやママとは違いますが、二人のお世話をしてくれます。兄弟だけで生活するうちに、マキシは、食器洗いやお掃除などお手伝いができるようになりました。弟レオンは、新しいことばを覚え、紙おむつをはずし、トイレに行くようになりました。これは、たった一週間のうちに起こった出来事です。

両親と離れて、ホームシックになっても、いろんな体験を通して成長していく子どもの姿が描かれています。年の離れた仲良し三きょうだいのてんやわんやだけどにぎやかな一週間をのぞいみませんか。

6月21日のおすすめ

--------------------------------------------------------------------

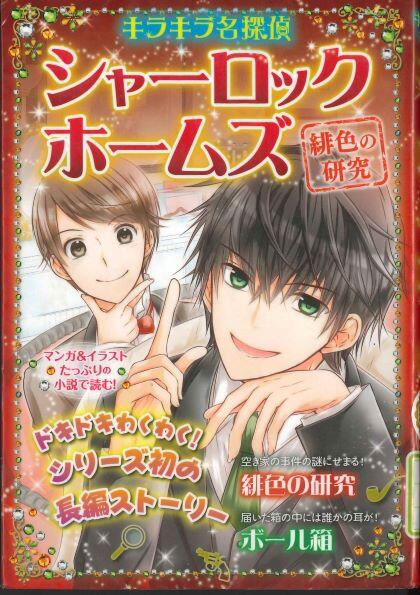

世界で一番有名な名探偵といえば「シャーロック・ホームズ」です。1887年に登場してから、130年以上、世界中の人々を魅了し続けています。

シャーロック・ホームズが初めて登場したのが、この「緋色(ひいろ)の研究」です。ホームズが、相棒のワトソンと出会い、最初の事件に取り組みます。不思議な事件、謎解き、意外な犯人、と、読むとワクワクすること間違い無しです。

「緋色の研究」、どういう意味なのか、読んで確認してみてください。小中学生の皆さんが読みやすいように、イラスト、漫画が豊富に加えられています。当時のイギリスヴィクトリア朝のロンドンの雰囲気も味わえますよ。

この本をきっかけに、ぜひ、広くて深いミステリ(推理小説)の世界に飛び込んでみてください。

6月14日のおすすめ

--------------------------------------------------------------------

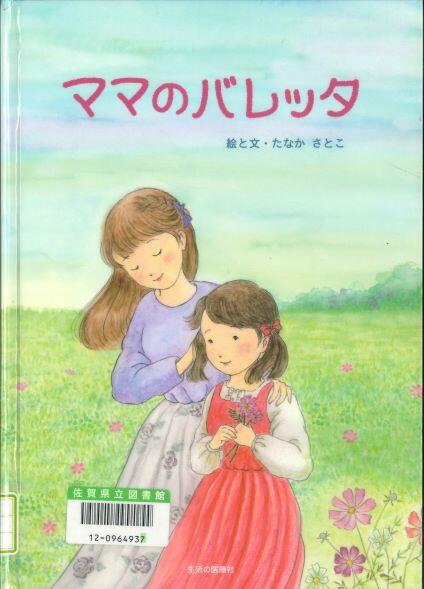

いま、日本人の2人に1人はがんという病気にかかるといわれています。

がんは、がん細胞というものが体の中で生まれ、それがどんどん増えることで生じる病気です。もしかすると、あなたや家族、身近な人ががんとたたかっていたり、これからがんになる人がいたりするかもしれません。

この本の主人公もその一人。ママががんになりました。お花にハートにリボン…色とりどりのママの髪飾り・バレッタ。ママは、抗がん剤という薬を使った治療をしていて髪の毛が抜けてしまい、いまはバレッタを使うことができません。

とっても悲しいことだけど、髪の毛がなくても、ママはママ。ママには、生きていてほしい。それに、抗がん剤の治療が終わったら、またちゃんと髪は生えてきます。それまではウィッグや帽子でおしゃれを楽しめるしね。

この物語は、がんになったパパやママの体験がもとになっています。あなたもこわがらないで、本を手に取ってみてください。

6月7日のおすすめ

--------------------------------------------------------------------

自分が生まれ育った国、故郷(ふるさと)からどこか遠くに逃げなければいけない。そんなことになったら、あなたはなにを思うでしょうか。

この物語はそれぞれの事情で故郷を追われ、難民とよばれる存在になった3人の少年少女が登場します。

1939年、ナチスによるユダヤ人への迫害から逃れるため、キューバに向かおうとしたヨーゼフ。1994年、キューバでの苦しい生活と抑圧から逃れるため、アメリカをめざしたイサベル。そして、2015年、シリアでの爆撃により自宅を失い、危険から逃れるため、ドイツをめざしたマフムード。

3人の道のりはどれもつらく厳しいものです。そんな3人の運命が時を超えて交差するとき、あかされる真実とは…。

このお話は物語です。しかし、私たちの世界には確かにヨーゼフやイサベル、マフムードのような思いをしている人たちが大勢いるのです。その事実を知ることが、彼らに寄り添う心を持つ第一歩になるかもしれません。

5月31日のおすすめ

--------------------------------------------------------------------

国語辞典をつくる人を、「ことばハンター」というそうです。この本は、そんな辞書の仕事をする作者が日々、生き物をつかまえるように新しい言葉を見つけていくエピソードがたくさん出てきます。例えば、街に出て読めない漢字の看板を見つけると、写真を撮っておき、字の読み方や意味を知ろうとします。さらに、新しい言葉を発見したら、辞典に載せられるかどうかを見極め、自分の表現で簡潔な説明文をつくります。

最近は「やばい」「ハンパない」という言葉をよく使うようになりましたね。こういう現代言葉も国語辞典には載っています。

辞書をつくる過程が、クイズ形式で書かれているので、考えながら楽しめる本です。言葉の世界にどんどん惹き込まれていくことでしょう。

世の中は、本やインターネット、テレビや新聞などいろいろな情報にあふれています。身近にある言葉の意味を、一緒に考えてみませんか。

5月24日のおすすめ

--------------------------------------------------------------------

大阪市にある「おおさかワンニャンセンター」には、春から秋の間、たくさんの子ねこがやってきます。みんな、のらねこや捨てねこです。センターでは、子ねこのお世話をしながら、新しい飼い主をさがす仕事をしています。でも、母ねこのかわりにうまれたばかりの子ねこを育てるのは、人間にはとてもむずかしいことなのです。センターの職員さんたちは、もっとも世話のかかるちのみごを助けるためにはどうすればいいか、ずっと考えていました。

ある日、動物病院の獣医さんたちから、「センターにやってくる子ねこを協力して一緒に助けよう」という提案が持ちかけられます。こうして子ねこの命のバトンが獣医さんにわたり、「命のリレー」が始まりました。

かわいい子ねこの命を守るために、たくさんの人が命のバトンをつないでいます。わたしたちはどうやってその「命のリレー」に加わることができるだろう、と考えながら読んでみてください。

5月17日のおすすめ

--------------------------------------------------------------------

良い男目当てで、運動部のマネジャーを志望した女子高校生の咲良。部活の見学に行く途中、咲良の前を一人の男子が走り去ります。男子の走る姿に目を奪われた咲良は、その男子の後を追いかけますが、マネジャーの直に阻まれてしまいます。直の冷たい態度に、入部を諦める咲良でしたが、なぜか直の推薦によって半ば強引に陸上部の、リレー専属マネジャーとして入部をすることに…。

陸上部に入部することができた咲良でしたが、陸上についての知識も無く、直が怖かったこともあり、最初はあまり乗り気ではありませんでした。しかし、部員との衝突や自分自身との葛藤などを経験していくうちに、マネジャーの存在意義を知り、大きく成長していき…。

文武両道の青嵐学園高校の陸上部4×100mリレーを舞台に、リレーに全力をかける高校生たちと、ひとりの女子高生の成長を描く1冊です。

5月10日のおすすめ

--------------------------------------------------------------------

家族と離れて、いなか町のコルビーに暮らすこととなったチャーリー。一緒に生活するのは、これまで顔を合わせたこともなかったおばさん夫婦のバーサとガス。チャーリーは戸惑いを隠せず、2人や、クラスメイトのハワードに冷たく当たってしまいます。

ある日、チャーリーは、のら犬を飼う決心をします。帰る場所がないのら犬を自分と重ねたのかもしれません。ウィッシュボーンと名付けたのら犬との出会いが、チャーリーにとって大きなものとなります。

居心地の悪さを感じていたチャーリーですが、周りの人々の優しさに触れる中で、心を少しずつ開いていきます。毎日幸運のしるしを見つけて、願いごとをしているチャーリーのほんとうの願いは叶うのでしょうか?

不安をいっぱい抱えていたチャーリーの心の動きに注目しながら読んでみてください。

5月3日のおすすめ

--------------------------------------------------------------------

5月3日は憲法記念日です。今から73年前、1947年(昭和22年)の5月3日から今の日本国憲法がスタートしました。

憲法にはどんなことが書いてあるか知っていますか?原文(もともとの文章)は難しい日本語で書かれていますので、難しい内容が書かれていると思っていませんか?じつは難しくなく小学生でも理解できる内容なのです。

天皇について、国民の権利や義務について、戦争について、憲法にはどんな風に書いてあるのか、原文と意味を比べながら読んでみてください。「へえーそうだったのか!」と憲法を身近に感じられるはずです。

日本で暮らす全ての人が日本国憲法という大きなルールのもとで暮らしています。憲法記念日という大切な日に、憲法について考えてみましょう。

4月26日のおすすめ

--------------------------------------------------------------------

スポーツクライミングは、垂直にそり立つ壁をホールドとよばれる突起物をつかみながら手と足のみで最上部まで登りきるスポーツです。みなさんはこの競技に視覚障害者がクライマーとして参加していることを知っていますか?

けがでスランプになったクライマーのあかりと視覚障害者の昴。偶然の出会いから、第一印象最悪同士がペアを組み、ブラインドクライミングに挑戦することになります。お互いの考えが理解できずけんかばかりの二人でしたが、少しずつ相手に本音を伝えることで協力して取り組めるようになります。

丁寧に会話を重ねること、相手の気持ちを思いやることの大切さが全編をとおして伝わってくる作品です。果たして二人は目標とする大会で壁を登りきることができるのでしょうか。

2020年東京オリンピックではスポーツクライミングが正式種目に選ばれました。この本でひと足先にクライミングの世界をのぞいてみませんか。

4月19日のおすすめ

--------------------------------------------------------------------

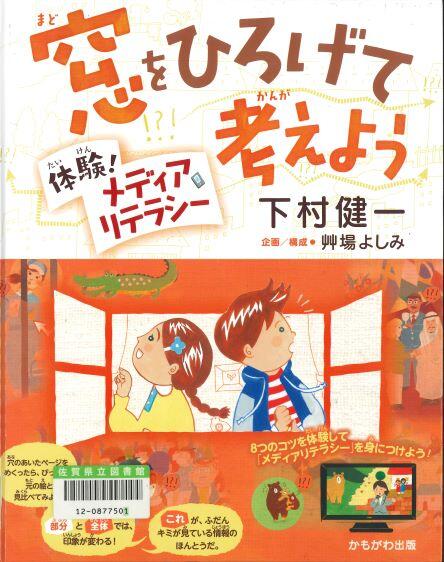

メディアリテラシーとは、新聞やインターネットなどのメディアから得た情報を、正しさを見極め、理解し、活用する能力のことです。これは大人になればだれにでも自然と身についている能力――ではありません! 流れてくる情報を正しく読み取るには練習が必要なのです。

この本は、わたしたちが見聞きしている情報が、実は全体のごく一部でしかないのだと、目で見てわかるように作られているのが特徴です。

ページを開くとテレビやスマートフォンが描かれています。その画面の部分には穴が開いていて、次のページの一部がまるで切り取られた絵のように見えています。

穴はわたしたちを取り巻く世界を覗き見る窓のようなもの。せまい窓からは限られた景色しか見えませんが、窓をひろげる=ページをめくることで、それまで隠れていたものが姿を現すのです。

本書をきっかけに、物事をいろいろな方向から考え、冷静に情報を受け取る習慣を身につけていきましょう。

4月12日のおすすめ

--------------------------------------------------------------------

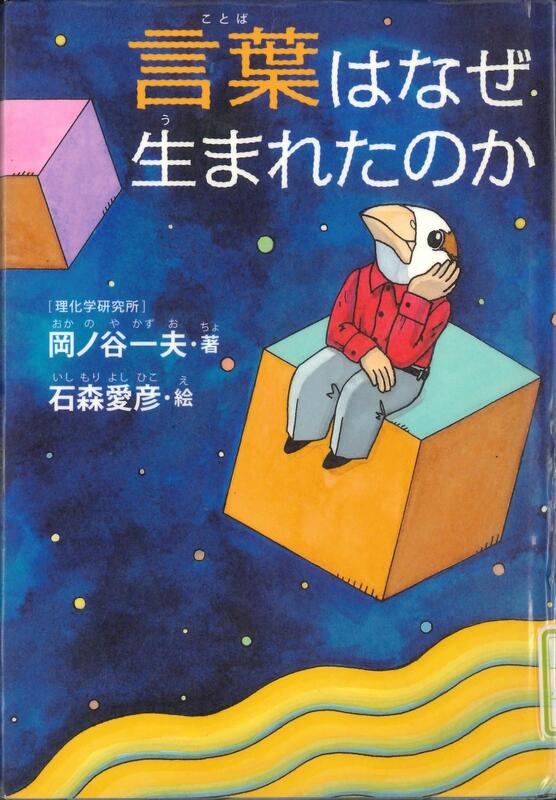

なぜ、人間だけが「ことば」を使うのだろう。作者はこのことを研究しています。飼っていた犬が子犬の頃「かわいいね」と言うと、毎回小声で「フフフーン」とまねするので、話せるようになるかもと思ったことがあります。

人間のことばと動物の鳴き声に共通する特徴(とくちょう)が、4つあります。

1.発声学習(声のまね)ができるのがオウムやイルカです。

2.デグー(ネズミ)の鳴き声には「意味(単語)」があります。

3.ジュウシマツの短い歌を組み合わせた歌作りは、文法と同じです。

4.集団の上下関係で鳴き方を変えるのがハダカデバネズミです。丁寧(ていねい)な 話し方は人と同じです。

「ことば」のヒントは赤ん坊の泣き方にありそうです。生まれたばかりのときは単調です。1カ月を過ぎる頃には「ミルク」「おしめ」と泣き方を変えて親に知らせます。さらに発声学習をして「ことば」を持ったと作者は考えました。

研究は「なぜ」と観察した気付きの積(つ)み重ねです。日常のなかに「なぜ」はあります。

4月5日のおすすめ

--------------------------------------------------------------------

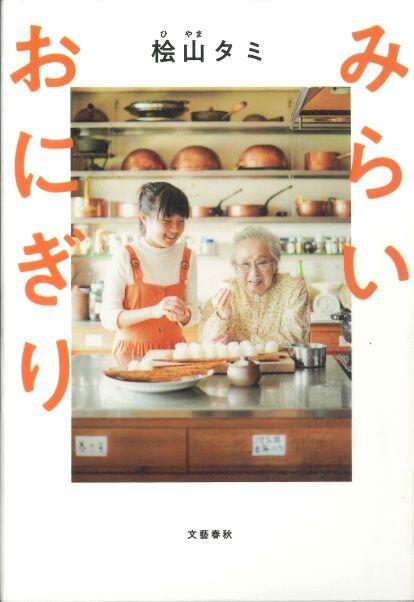

大正時代の最後の年に生まれた桧山タミ先生は、93歳。昔ながらの暮らしの知恵や家庭料理を、長年にわたって伝えてきました。「歳をとるのが楽しい」と毎日元気に暮らしています。

昨年の春、「料理を作る仕事のことを知りたいです。学校にお話に来てください」という小学生からの手紙がきっかけで、母校で授業をすることになりました。「自分の未来は、料理と同じ。わからないことを少しずつ知りながら、自分らしい味を見つけていけばいい」好奇心でいっぱいの子どもたちに、たくさんのお話をされました。そして、30分という短い授業では語りきれなかった先生は、このお話の続きを書くことにしました。

料理を仕事にするまでのこと、幸せや豊かさとは何かなど、人として大切にしていきたい言葉があふれています。

「おいしくなあれ」は魔法のことば。心のこもった料理をいただいた時には、「ありがとう」と感謝の気持ちを言えますようにと、タミ先生は願っています。

3月29日のおすすめ

--------------------------------------------------------------------

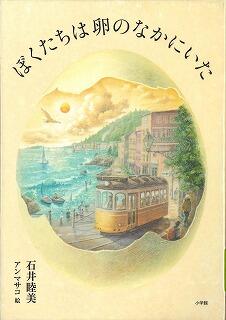

11歳のリョウは、卵の中の楽園のような世界で穏やかに暮らしていました。卵の世界には特別なきまりがあります。この世界に生まれた者は13歳の誕生日までに、この世界を出るか、とどまるか、決断しなければならないのです。家族や友達とのことも考えながら、リョウが悩んで選択した先には過酷な運命が待っていました。果ての見えない平原を歩き続けたり、自分の気持ちを隠して他人の息子として暮らしたりする中で、リョウは自分自身と向き合うことになります。

みなさんもこの先、自分自身で決断することが増えるでしょう。時にはつらかったり苦しかったりするかもしれません。そんな経験の積み重ねが自分というものをつくっていくと思えたら、難しい決断も勇気を持ってできるのではないでしょうか。ぜひ読んでみてください。そして、大人になっていくみなさんが決断することを迷ったときには、このお話を思い出してみてください。

3月22日のおすすめ

--------------------------------------------------------------------

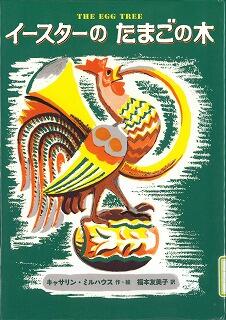

「イースター」は、キリスト教で春の訪れを祝うおまつりのことです。イースターの日にはうさぎが卵を運んできて庭に隠して行くと言われています。子どもたちは、その卵を探したり、卵に絵を描いて飾ったりして楽しく過ごします。

1950年にアメリカで出版されたこの本は、永く読み継がれています。伝統的なイースターの習慣がほのぼのとした文章で描かれ、挿絵も温かみのある色使いで、当時の建物や庭の様子がよくわかります。おはなしの途中にある挿絵は、読み進める手助けをしてくれます。最後まで読むと1冊読めたという達成感を味わうことができます。絵本から幼年童話へと読み進んでいる人におすすめです。

また、日本にもいろいろなおまつりがあるので、そのことについて書かれた本も読んでみてください。

3月15日のおすすめ

--------------------------------------------------------------------

「こころざし」ってどんなものでしょうか。

人が心の中で、何をしようかと考える中身のことをいいます。こころざしがないと、何がしたいか決まらないし、それを作り上げるには時間がかかります。

この物語の主人公はこころざしを持ち、まわり道をしながらもやり遂げた人物です。ただ、その道を志すまでにものすごく時間を要しました。最初は学校の先生になるのですが、悩んだ末、医者になります。そして今のように、福祉という考え方がない明治から昭和にかけて身よりのない子どもと一緒に生活する施設をつくりました。

もともと体が丈夫ではなく、病気がちだったようですが、晩年は少しずつ体と心が強くなっていきました。人生は一度きりというように、人間らしく悩みながらも後悔しないように歩んでいきたいと感じられる物語となっています。

3月8日のおすすめ

--------------------------------------------------------------------

学校の区分け「校区」、それは子どもにとって国境と同じくらい大きな壁で、隣の校区はもはや外国のような異文化の世界です。 ほんのちょっと離れたところに引っ越しただけなのに校区が変わり、小学校の仲間とは別々の中学校へ通うことになってしまった男の子の葛藤と成長の物語。

すぐ誰かに頼りたいと思ってしまうヘタレのテツオは、まわりに知っている友達がゼロという絶望的な状況で入学式を迎えます。 新しい担任、クラスメイト、部活、スマートフォン問題、すべてが未知の環境の中で、自分の立ち位置をさがして奮闘する普通の男子の心の声が溢れています。

小学校から中学校へ、新生活のドキドキ感をテツオと一緒に味わってください。 大阪弁でのやり取りが面白く、憂うつな気持ちをちょっとだけ軽くしてくれます。

中級編、上級編とテツオの成長は続きます。こちらも続けて読んでみてください。

3月1日のおすすめ

--------------------------------------------------------------------

「いいかい、チビすけ、にいちゃんはカイトを飛ばすたんびにいま空にあがっているのは自分だって思うんだ。」

ここはパレスチナのヨルダン川西岸地区。 紛争地帯で隣のイスラエルとは土地を巡り争っているため、フェンスや壁で隔てられています。映画を撮るために訪れた主人公は、ある少年に出会います。戦争で大切な家族を亡くし心に深い傷を負った少年は、話すことができません。けれど敵対している壁の向こう側にも平和を望む同じ人々がいることを知っています。少年は祈りを込めサラーム(平和)と書いたカイトを壁の向こうに飛ばします。

少年の思いは壁の向こう側に届くのでしょうか。未だ続く激しい紛争の中、主人公は平和への一歩の奇跡に遭遇します。いつか壁がなくなり皆が幸せに生活できる日が訪れてほしい、そう願わずにいられない一冊です。

2月23日のおすすめ

--------------------------------------------------------------------

マジノ・マジヒコ氏は、だれかとはしゃいだり、うわさ話に耳を貸したりすることのない、時計のように規則正しい生活を送るとてもまじめな紳士でした。ところが、あることをきっかけに彼の雰囲気は変わっていったのです。

それは、彼の暮らす古い家に昔から住み着いていた彼にそっくりのオバケと出会ったからです。オバケ氏と手紙交換や深夜に映画鑑賞、チェスをしたりと夜更かし癖の付いたマジヒコ氏。代わりにオバケ氏が会社へ行くこともあります。別人のように明るく幸せそうなマジヒコ氏を見た会社の同僚たちも親しみを感じるようになりました。通勤のため満員電車に乗ったり、すこし世間の仲間入りをしたオバケ氏と世間へ出ることがすこし減ったマジヒコ氏です。ふたりが交流を持つことで社会や人とのコミュニケーションが増え楽しい日常生活を送っていることが伝わってきます。

ひととのふれあいや支えあうことの大切さを教えてくれる1冊です。

2月16日のおすすめ

--------------------------------------------------------------------

『菜根譚』は400年ほど前の中国の本です。今でも役に立つ知恵がつまっていて、会社の社長、政治家、小説家、スポーツ選手などたくさんの人が読んでいる本です。

「菜根」とは野菜の根っこのこと。じっくりかみしめれば本当の味がわかる。日常で起きる出来事をじっくり理解しようとすると本当の事がわかるということです。

ピンチの切り抜け方、人とのつき合い方などヒントになる24のことばを「自分を強くする」「人に好かれる」「困難を払いのける」「人生を後悔しない」の4つに分けて紹介しています。

どんなことが紹介されているかというと“不満だらけの毎日にも、実は幸せが隠れているよ”があります。風が心地いい、友達と楽しく話をした、ペットの表情が面白い。毎日ちょっと気持ちいい、少し楽しいはいっぱいあることに気づかせてくれます。『菜根譚』はそんなヒントのつまった本です。

2月9日のおすすめ

--------------------------------------------------------------------

「『自分がされてイヤなこと』を三つ探してくること」。これは、人間関係に悩む主人公のジュンヤに与えられたミッションです。

父親の仕事の都合で、オーストラリアで暮らしているジュンヤ。これまで住んでいた町とは別の場所に引っ越し、新しい学校に通うこととなります。 滑り出しは順調、と思いきや、仲が深まるはずだったバースデーパーティーをきっかけに、クラスメイトとの関係がギクシャクし始めます。落ち込むジュンヤの支えとなったのは、転校生のジェイソンと、ジェイソンの祖父であるグランパでした。 ミッションと向き合う中で、ジュンヤは、これまで自分がとった行動を振り返ります。

一人ひとり考え方や捉え方が違うからこそ、 言葉にして伝えることは大切なのかもしれません。

「受け入れることは真っ向勝負すること」。悩むジュンヤの心には、グランパの言葉が深く刺さります。発した言葉が棘となっていないか?読みながら、考えさせられる1冊です。

2月2日のおすすめ

--------------------------------------------------------------------

サウスウッドの町に引っ越してきたバートラム。出掛けた先で古い路地を見つけます。塀には“ゆびぬき小路”の文字。小路に入ると、古着屋、古道具屋、仕立屋がありました。バートラムはここで不思議な体験をすることになります。

きっかけは古着屋でコートを買ってもらったこと。そのコートには、ひとつだけ変わったボタンがついていました。糸を通す穴が五つあり、ボタンを留めている糸が星形になっているのです。仕立屋ロザムンドが作ったというコートは、バートラムをまじないにかかったような気持ちにさせました。

最初は何が起こっているのか理解できなかったバートラムですが、古い言い伝えをヒントに、“ゆびぬき小路”の秘密に近づいていきます。 “ゆびぬき小路”にかかわる人々の人生と、町の歴史を知ったバートラム。人々の歩んできた人生を尊重するようになる、彼の心情の変化に注目して読んでください。

1月26日のおすすめ

--------------------------------------------------------------------

あるところに、みにくいとおそれられ、いつもひとりぼっちのけものがいました。みにくい自分にたべられてかわいそうだと、川の魚にもなみだをながす心やさしいけものでしたが、いつしかひとめをさけ、自分のすがたを見ないようにしていきるようになりました。

そんなある日、けものは目が見えない女の子と出会います。女の子には、けもののみにくいすがたは見えません。けがふさふさの犬、大きなひづめのロバ、ふかふかのほしくさのにおい。手でふれかんじたまま、「わたしのみたことない、いろんないいものににている」と、けものにかたりかけます。こうして、ふたりはすこしずつ心をかよわせていきますが……。

目で見えるものだけでなく、心で感じることの大切さにあらためて気付かされます。ひらがなで書かれた言葉のひとつひとつが繊細で、とても美しい絵本です。

1月19日のおすすめ

--------------------------------------------------------------------

日曜日と聞くと、何を思い浮かべますか。前もって予定を入れて外に出かけることを考える人もいれば、何も入れず家で体を休めるという人もいると思います。学校に行けなくなってしまった繭(まゆ)は、家で一週間を過ごして今日が何曜日なのか考えることがなくなっていました。繭がカーテンから、外を見てみると電柱に不思議な矢印が書かれています。その矢印が気になりおそるおそる外に出てみると、日曜日だけ開かれるスケッチギャラリー「日曜日舎」にたどり着きました。

そのギャラリーに参加して好きだった絵画をまた始めることで、どうして悩みから抜け出せないのかということや、少しずつ家族との関係を見つめ直すきっかけになっていきます。

自分の行きたい道は何だろうと必死に考えるひたむきさに心が打たれる一冊です。

1月12日のおすすめ

--------------------------------------------------------------------

主人公シェーンは野球部のエースピッチャー。イラストも得意で長編漫画を描く趣味をもち、充実した日々を過ごしています。

しかし彼には解決したいことがありました。それは自分の身体と心の性とを一致させること。彼は女性の身体をもち、心は男性のトランスジェンダーだからです。以前通っていた学校で撮影された1枚の写真が、彼の環境を大きく変え始めます。真実がわかった時、親やクラスメイト、友人たちはどんな反応をみせるのでしょうか。さまざまなエピソードを通し、当事者が普段どんなことに悩み困っているのかが、ほんのわずかですが見えてきます。もしかしたら自分が気づいていないだけで、同じ様に苦しんでいる人が身近にいるのかもしれないと考えさせられる本です。

ラストでシェーンがどのような一歩を踏み出すのか、最後まで彼の気持ちに寄り添い、読んでみてください。

12月29日のおすすめ

--------------------------------------------------------------------

皆さんは外国に行ったことはありますか? 主人公・周(しゅう)は学校の成績はよいけれど、運動が苦手な小学生です。そのためクラスの男の子から仲間はずれにされてしまいます。

そんなとき、祖父の仕事の関係で冬休みに祖父と二人でスリランカ(インドの南に位置する島国)に行くことになりました。スリランカの生活は周にいろいろなことを教えてくれます。

茶畑で少女ジャヤと出会い、スリランカの民族対立について学び、深く考え、自分自身の出来事と重ねていきます。「人が人を見くだすって、どこでもいっしょだね」とジャヤとの会話の中で思い、祖父たちの会話で「モノは、一面を見てわかったつもりになってはいけないのだ。いろんな角度からそのモノを想像していったら、モノのほんとうの姿に近づけるということだろう。だから、想像することがだいじなのだ。』と知ります。

周といっしょにスリランカの自然、人々の習慣、民族の歴史に触れて、今の自分をもう一度見つめてみませんか。

12月22日のおすすめ

--------------------------------------------------------------------

父親と二人だけで住んでいる11歳のニコラスはとてもやさしい男の子。貧乏だけど幸せに暮らしていました。ある日父親は莫大な懸賞金に目がくらんでエルフ(妖精)を探す旅に出ます。残されたニコラスも叔母さんのひどい意地悪に耐えきれず父親の後を追って旅立ちます。そこでニコラスの経験する冒険。どんなに悲しいことがあっても決して希望は忘れない。希望を持ち続けていれば不可能なことなんてない。

このお話はサンタクロースの子供時代のお話です。なぜニコラスがサンタクロースと呼ばれることになったのか? なぜサンタクロースはクリスマスにプレゼントを贈るのか?その謎が解りますよ。「不可能というのは本当は可能なことなんだよ」それを信じて願ったニコラスの思いが。

12月15日のお知らせ

--------------------------------------------------------------------

「ひとはだれでも、そのひとだけのちいさないえをもつひつようがあります」

ここで作者のいう「いえ」は、皆さんが家族といっしょに暮らしている「家」とは、少し意味が違います。あなたが本当にひとりになりたいと思ったときに駆け込めるひみつの場所、あなたが許さない限り、何人たりとも――たとえ家族であっても――侵すことはできないプライベートスペースのことをいいます。大きな傘の下や、やぶの後ろのくぼみ、毛布の下や大きな箱の中、こうしたちょっとした場所にあなただけの「ちいさないえ」を作ることができるのです。

友だちや家族と楽しく過ごしていても、ふとした瞬間に集団から離れてひとりになりたいときがあります。そんなときにあなただけのちいさないえがあれば、どんなにか癒しになるでしょう。また、自分と同じように誰かがちいさないえにいるときは、そっとしておく優しさとマナーを身につけてほしいと思います。